検索意図に応える商品コンテンツの最適化とは

ECサイトを運営していると、「アクセスはあるのに商品が売れない」「検索エンジンからの流入が伸び悩んでいる」という悩みに直面するケースが多々あるのではないでしょうか。こうした課題を解決するうえで、改めて注目されているのが「ユーザーの検索意図(インテント)にマッチした商品コンテンツの最適化」です。

検索意図とは、「ユーザーが特定のキーワードを入力した背景にある目的やニーズ」を指します。たとえば、「○○ 使い方」のようなキーワードで検索する人は具体的な使い方や手順を知りたいという情報収集段階の意図が想定されます。一方で「○○ 購入」「○○ 値段」などで検索する人は、すでに商品の購入や比較を強く検討している可能性が高いでしょう。もし、それらの検索意図に合わない情報を提示していると、ユーザーはページをすぐに離脱し、結果としてSEO上も成果が得られにくくなってしまいます。

本記事では、ECサイト運営者が意識したい「検索意図に応える商品コンテンツの最適化」について深く掘り下げます。検索意図の分析手法から各段階別のコンテンツ施策、SEO観点のポイント、さらに成功事例や今後のトレンドまで広くカバーしています。これを機に、自社のECサイトにおける商品ページやブログ記事、比較表などを見直していただければ幸いです。

Contents

検索意図を理解する意義

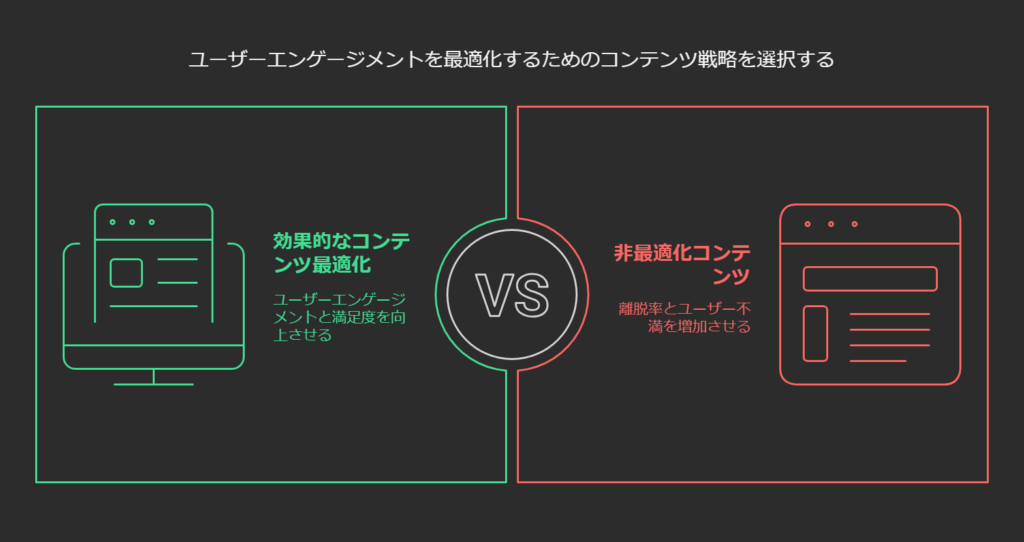

ユーザーが検索エンジンを使うとき、その背後には「何を知りたいのか」「どう行動したいのか」という目的が存在します。これをインテント、または検索意図と呼びます。多くのユーザーは、欲しい情報が得られないと感じた瞬間にページを離脱してしまうため、検索意図に合わないコンテンツは結果として流入もコンバージョンも伸び悩みがちです。

ユーザーの購買行動と検索意図

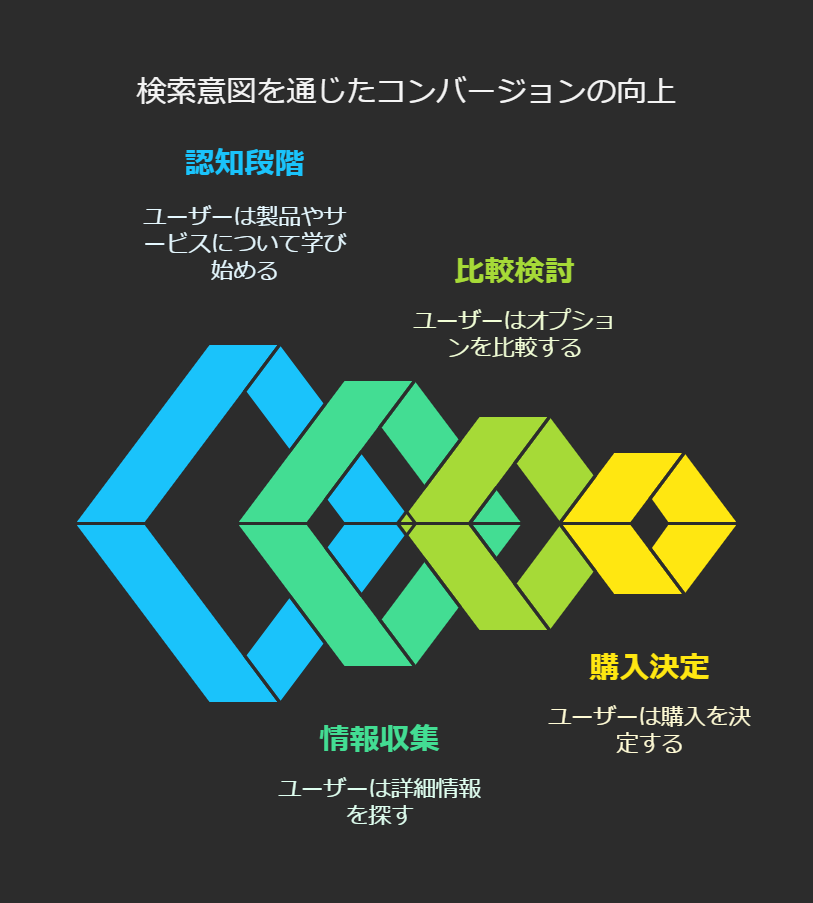

ECサイトを例にとると、多くのユーザーは「認知・興味 → 情報収集 → 比較検討 → 購入決定」というステップを踏むことが知られています。まだ自分が欲しいものをはっきりと決めていない段階で入力されるキーワードと、すでに購入に近い段階で入力されるキーワードは大きく異なります。

情報収集段階では「○○とは」「○○ 使い方」「○○ 選び方」といった、基礎知識やノウハウを求める検索が多いのに対し、比較検討段階になると「○○ 口コミ」「○○ 比較」「○○ メリット デメリット」など、具体的な比較材料を知りたいクエリが増えます。購入直前のユーザーは「○○ 最安値」「○○ 公式サイト」「○○ クーポン」のように、実際に手に入れるための情報を探すわけです。

したがって、それぞれの段階で異なる検索意図を捉え、それに応じたコンテンツを用意することが重要になります。たとえば「○○ 使い方」で流入するユーザーに対しては、初心者向けのガイド記事やハウツー動画が有効でしょう。一方で「○○ 口コミ」で流入するユーザーには、実際に購入した人のレビューや比較表が求められます。意図を誤ると、ユーザーはすぐにページを閉じ、別のサイトへ行ってしまうのです。

ECサイトにおけるメリット

ECサイトが検索意図の最適化を行うメリットは多岐にわたります。まず、ユーザー満足度が向上することで直帰率の低下や滞在時間の向上が期待できます。これは検索エンジンの評価向上にも直結します。また、ユーザーが探している情報を的確に提供すれば、購入などのコンバージョンに繋がる可能性が高まるのは言うまでもありません。

さらに、商品コンテンツが充実していると、ユーザーは情報収集から購入までの過程を一気通貫で自社サイト内で完結できるようになります。競合サイトに流出するリスクが減り、結果としてリピート顧客の獲得につながりやすくなるのです。検索意図の最適化は、単なるSEOテクニックに留まらず、ECサイトの根本的な顧客体験を改善するアプローチと言えるでしょう。

検索意図の分析手法

どのようにしてユーザーが何を求めているかを把握すれば良いのでしょうか。ここでは、検索意図の分析に役立つ主な方法を解説します。

競合上位ページのリサーチ

もっとも基本的かつ有力な方法は、狙いたいキーワードで実際に検索エンジンを利用し、上位表示されるサイト・ページを徹底的に読み込むことです。検索エンジンは、すでに「最もユーザーのニーズを満たしている」と判断したコンテンツを上位に表示している可能性が高いため、そこからヒントを得ることができます。

上位10サイト程度を見比べて、「共通している情報は何か」「他社が提供していない付加価値は何か」といった点に注目しましょう。たとえば、すべての上位ページが「メリット・デメリット」をしっかり記載しているのに、自社ページにはその比較がない場合、それがランキング低下の大きな原因になっているかもしれません。

検索クエリのサジェスト・関連キーワード

Googleなどの検索エンジンでキーワードを入力し始めると、自動的に表示される補助的な検索候補(サジェスト)や、検索結果画面下部に表示される関連キーワードも、ユーザーがどんな悩みを持ち、どんな追加情報を求めているかを知る手がかりとなります。

特に、ECサイトの場合は「○○ 価格」「○○ 最安値」「○○ 口コミ」「○○ 使い方」「○○ 型落ち」「○○ 比較」など、購買行動に直結しそうなキーワードが多数挙がることがあります。そのままコンテンツの見出しやサブテーマに取り入れるだけでも、検索意図を深く満たすページに近づく可能性が高いでしょう。

SNSや口コミサイトの声

ユーザーのリアルな悩みや疑問を知るには、SNSやQ&Aサイト、口コミサイトなどの情報源も有効です。たとえばTwitterやYahoo!知恵袋を見ていると、「この商品って実際どうなの?」「他社との違いは?」といった生の声が数多く投稿されています。そこに回答するような形でコンテンツを作れば、他にはない独自性を打ち出せるケースもあります。

また、ECサイトが扱う商品によっては、InstagramやYouTubeなどのSNSで使用感をレビューしているインフルエンサーやユーザーがいるかもしれません。実際に投稿されている写真や動画から共通する話題をピックアップし、それをコンテンツに反映させることで、よりリアルな購買判断の後押しが可能となります。

アクセス解析とサーチコンソールの活用

自社ECサイトにすでに一定のアクセスがある場合、Googleアナリティクスやサーチコンソールのデータは大いに役立ちます。たとえば、想定していたメインキーワードとは違う単語経由で流入が多い場合、そのキーワードに関連する検索意図が想定よりも強いことがわかります。あるいは「直帰率が高いページ」で、ユーザーが満足できていない可能性が浮き彫りになるかもしれません。

サーチコンソールで検索クエリを一覧表示し、CTR(クリック率)や平均掲載順位をチェックする方法もおすすめです。もし掲載順位が4~10位くらいでCTRが低いものがあれば、タイトルやメタディスクリプションが検索意図に合っていない可能性があります。小さな変更を繰り返しながら、ユーザーが期待する情報を提供できるタイトルを探るのが王道の施策です。

業界・商材別の意図分類

同じECサイトでも、取り扱う商材がアパレルなのか家電なのか、あるいは日用品なのかで検索意図が異なってきます。BtoB商材のECサイトなら、より専門的かつ導入効果が重視されるかもしれません。一方で、ファッション系やコスメ系なら、SNS映えや口コミが購買行動に大きく影響しやすい傾向にあります。

業界ごと、商品特性ごとの「典型的な検索意図」をあらかじめリストアップし、コンテンツを組み立てることで、最初からユーザーの興味・関心をしっかり捉えやすくなります。たとえば健康食品やサプリを扱うECサイトなら、「安全性」「原材料」「飲み方・タイミング」「効果を実感した人の声」など、ニーズの発生しやすい疑問点が自然と想定できるでしょう。そこに応える形で商品ページや記事を作り込むと、検索エンジンからもユーザーからも評価されやすくなります。

各段階別に見るコンテンツ最適化のポイント

ユーザーの検索意図は、購買行動のステージによって変化していきます。ここでは、大きく「情報収集段階」「比較検討段階」「購入検討段階」に分け、それぞれに最適なコンテンツ施策を解説します。

情報収集段階:ガイド記事やハウツー記事

認知がまだ浅いユーザーは、そもそも商品選びの基礎知識や使い方のコツを知りたい場合が多いです。たとえば「初心者向け○○の選び方」「○○の使い方ガイド」といったキーワードで流入してくる人たちに対しては、丁寧で網羅的なハウツー記事やガイド記事が有効です。

- 包括的な解説

サイト内に1つのページを用意し、導入部分では○○の概要とメリットを概説します。続くセクションで具体的な使い方、注意点、よくある質問などを整理すると、ユーザーが最初に抱きがちな疑問を一気に解消できます。写真や動画があると理解が深まり、離脱率も下がりやすいでしょう。 - 専門用語の解説

初心者ユーザーは専門用語でつまずくことが多いです。可能な限り平易な言葉に置き換え、専門用語が出てきたら括弧書きや脚注的に補足説明を加えるのがおすすめです。 - 関連商品への導線

情報収集段階では、まだ購入意欲が明確でないユーザーも少なくありません。しかし記事の最後に「○○を実際に探すならこちらのラインナップがおすすめです」といったリンクを置くことで、興味を持ったユーザーが比較段階へスムーズに移行できる仕掛けを用意しましょう。

比較検討段階:比較表やメリット・デメリット

ユーザーがある程度情報を集め、具体的な比較を行いたい段階になると、「○○ 比較」「○○ vs △△」のようなキーワードで検索するケースが増えます。このとき求められているのは、商品のスペックや性能、価格などを一目で理解できる「比較表」や「ランキング情報」です。

- 比較表の作成

複数の人気商品やプランをピックアップし、主要スペックや料金、購入者の評価などを一覧表にまとめます。比較項目はユーザーが最も気にしそうなポイントに絞って、見やすさを重視しましょう。色分けやアイコンを活用すると直感的な理解が促進されます。 - メリット・デメリットの整理

商品やサービスには必ず一長一短があります。ここをしっかり提示することで、ユーザーは検討材料を客観的に把握しやすくなります。「A社の○○は価格が安いがサポートが弱い」「B社は値段が高いが高機能」など、両面提示をするコンテンツは、ユーザーにとって説得力と信頼感を得やすいです。 - FAQ形式の回答

比較段階では細かな疑問が多くなるもの。例えば「保証期間は?」「初心者でも扱いやすい?」といった質問がよく出てきます。FAQを用意して、短いQ&A形式で答えると、ページを読み込んでもらいやすく、検索エンジンの評価も高まりやすいでしょう。

購入検討段階:レビューや導入事例の活用

購入寸前のユーザーは、最後の背中押し要因や購入後の不安を解消する情報を探しています。たとえば「○○ 口コミ」「○○ 失敗談」といったキーワードで検索する人は、実際のユーザー評価や体験談を入念に確認したいのです。

- ユーザーレビューや口コミ

他のユーザーがどう感じたか、どのような結果を得られたかは、多くの人にとって大きな参考材料となります。レビューを星評価やコメント付きで商品ページに掲載し、ある程度のボリュームがあれば、疑問や懸念を解消するコンテンツになります。 - 具体的な導入事例

BtoB商材の場合は企業の成功事例、BtoCでも「○○さんの実体験」のように実名や詳しい経緯を含む事例があれば、説得力が格段に増します。数字データ(「売上が○倍になりました」「使い始めてから1か月で△△できました」など)を示すとより効果的です。 - サポートや保証情報

ユーザーは「もし合わなかったら?」「壊れた場合は?」といった不安を抱えていることがあります。購入検討段階のページには、返品保証やアフターサポートに関する情報も明記し、信頼感を高めることが大切です。

SEOの観点からの最適化

コンテンツと検索意図の一致は、自然とSEO効果を高める要素でもあります。さらに現在の検索エンジンの評価においては、E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trust)の観点が重視されています。

情報網羅性の高い商品ページ

ECサイトの商品ページは、商品スペックや価格情報だけでなく、使い方や導入事例、レビューなどを網羅するほどSEO上も有利とされています。検索エンジンが「ユーザーの意図を満たすページだ」と判断しやすくなるからです。ただし、あれこれと詰め込みすぎて読みにくくなるのは逆効果になり得ます。適切な見出し構成、テキストのボリュームの配分を意識しながら、ユーザーが欲する情報をバランスよく配置することが望まれます。

E-E-A-Tの重要性

- Experience(経験)

商品やサービスの利用経験がある人のレポートや、専門家による体験レビューなどはコンテンツの価値を高めます。これによりユーザーはリアルな感想を得られ、自分も同じ結果を期待できるかをイメージしやすくなります。 - Expertise(専門性)

商品分野やサービス領域に関して、専門知識を持った人が執筆している、あるいは監修しているコンテンツは説得力が高まります。簡単なスペック紹介だけではなく、理論的な背景や実証データを交えた説明ができると、専門性を強くアピールできるでしょう。 - Authoritativeness(権威性)

商品そのものや販売サイトが公的機関や専門メディアから表彰・認証を受けている場合、その事実を掲載することで「権威性」を担保できます。また、多くのユーザーから好評を得ているといった評価を数字(レビュー件数や平均星評価)で示すのも権威性アップに繋がります。 - Trust(信頼性)

ECサイトの場合は特に、店舗情報や問い合わせ先、返品・交換ポリシーなどを明確に示していることが重要です。商品と直接関係がなくとも、ユーザーが安心して取引できる証拠が整っているかどうかは、検索エンジンもチェックしていると考えられます。

キーワード戦略とロングテール

検索意図とのマッチを高めるうえでは、キーワード設定の仕方もポイントです。とりわけ長めのフレーズ(ロングテールキーワード)は、ユーザーの意図がはっきりしているので、コンバージョンに繋がりやすい場合があります。たとえば「○○ 試用 期間」や「○○ 実体験 口コミ」など、購入直前の疑問を表すキーワードを記事や商品ページに盛り込むことで、ピンポイントの需要を取り込むことができるのです。

一方でボリュームの大きいビッグキーワードやミドルキーワードも無視できません。すでに市場が大きいジャンルの場合、「○○ 通販」「○○ 購入」など上位表示を狙うことで、一定数の流入を見込めます。しかし競合が多く難易度が高い可能性もあるため、まずはロングテールをしっかり押さえながら、段階的にビッグワードの対策も進めるのが現実的でしょう。

成功事例から学ぶポイント

実際に検索意図を重視してコンテンツを最適化し、大きな成果を上げたECサイトや企業が数多く報告されています。ここでは、いくつかの成功事例とその共通点を整理します。

国内ECサイト:購入ボタン周りの改善でCVR大幅アップ

ある国内のアパレルECサイトでは、商品ページの構成を見直す施策を実施し、CVR(購入率)が約75%向上した事例があります。それまでは「商品写真 → スペックの詳細 → レビュー → 画面下部に購入ボタン」という配置で、購入ボタンがユーザーの視界に入りにくいという問題がありました。

施策では、購入ボタンを画面のファーストビュー内に配置し、スペックやレビューはタブ形式でまとめました。また「返品保証」や「在庫あり」といった購入の後押し情報をボタン付近に追加したところ、直帰率と離脱率が大きく低下し、最終的にCVRが大幅に向上したのです。これはユーザーが「今すぐ買える場所」を迷わず確認できるようになったことで、スムーズにカートに入れられるようになったことが大きな要因と考えられます。

住宅ローン比較サイト:情報網羅で大幅流入増

金融系のコンテンツは、難解で検索ユーザーが抱く疑問も多岐にわたります。ある住宅ローン比較サイトでは、「住宅ローンとは」「金利のタイプとは」「借り換えのメリット・デメリット」といったユーザーが抱きがちな疑問を丁寧に網羅する形で記事を量産しました。その結果、1年半でオーガニック検索からの流入が600%を超える伸びを示したと報告されています。

注目すべきは「専門用語をかみ砕いて説明する」「グラフや図解で直感的に理解させる」など、初心者を徹底的に意識した作り込みを行った点です。検索エンジンは、そのサイトが初心者にも分かりやすい信頼性ある情報を提供していると判断した場合、評価を高める傾向があります。結果として主要キーワードだけでなく、多くの派生ワードでも上位表示されるようになりました。

米国アパレルEC:動画コンテンツでCVRアップ

米国のあるアパレルEC企業では、リアル店舗のスタッフがモデルとして商品を着用し、動画でコーディネート例や着心地を紹介するコンテンツを強化しました。動画を視聴したユーザーのCVRは、視聴しないユーザーに比べて10%以上高まり、商品購入に直結したそうです。テキストや静止画では伝えきれないサイズ感、素材感、実際の着回しイメージを補完できるため、ユーザーの不安を大きく減らせたと考えられます。

ECサイトにおける動画コンテンツは、レビューやハウツー記事と同様、検索意図の深い部分を満たす施策として注目されています。たとえば「実際に動く様子を見たい」「使用感を知りたい」という欲求が動画で満たされれば、説得力が飛躍的に高まるわけです。テキスト検索で来たユーザーも、興味を持てば動画を閲覧するため、滞在時間が伸び、SEO効果も期待できるとされています。

ライティング・デザインで離脱を防ぐ工夫

検索意図に合った内容を作っただけでは、ユーザーの満足は十分に得られないかもしれません。文章やデザインの工夫が足りないと、読みづらさや操作のしづらさが原因で離脱率が上がる可能性があるのです。

読者の期待を冒頭で満たす

ユーザーがページを開いた瞬間、記事の冒頭やファーストビューで「自分が欲しい情報がありそうだ」と確信できれば、読み進めてもらいやすくなります。タイトルやリード文で検索意図にしっかり応え、どんな情報を得られるかを端的に提示しましょう。一方で、タイトルと記事内容がかみ合っていないと即離脱されてしまいます。タイトル詐欺的な表現は長期的に見て逆効果となりますので避けましょう。

見出しと文章を読みやすく整理

大きな段落をひとつにまとめるのではなく、小見出し(H2、H3など)を適切に設定し、ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできる構成を心がけます。特にECサイト向けのブログ記事や商品ガイドでは、「商品スペック」「使い方」「よくある質問」などのカテゴリに区切ることで、読み飛ばしても重要ポイントを見つけやすくなります。

また、1文や1段落が長すぎると読みづらいため、箇条書きや太字・色文字の活用、改行の頻度に気を配りましょう。「内容は詳しいのに、文章構成が悪いため読了率が低い」状態は避けたいところです。

視覚的要素の活用

データや数値を羅列するだけでなく、グラフや表、インフォグラフィックにまとめると、ユーザーは瞬時に情報を理解できます。使用手順を解説する場面ではフローチャートや画像キャプチャを使うと効果的です。アパレルや家電など、実物のビジュアルが重要な商材では、複数アングルの写真や動画を入れるとユーザーの興味を引きやすくなります。

さらに、CTA(Call To Action)の配置やデザインにも工夫が必要です。ページを読み終えたユーザーが次にどうすれば良いか迷わないよう、ボタンやリンクは目立たせて、かつ自然な流れでクリックしたくなる文言を設定しましょう。

AI検索や音声検索時代の最適化トレンド

近年はチャットボットや音声アシスタントなど、検索の形態が大きく変わりつつあります。それに伴い、検索意図へのアプローチも変化が必要です。

生成AI搭載検索への備え

GoogleはSearch Generative Experience(SGE)と呼ばれる生成AIを検索結果に統合する構想を進めています。ユーザーが複雑な質問を入力すると、検索結果ページの上部にAIが要約文を提示し、その下に関連するページへのリンクが表示されるようになると考えられます。ここで自社コンテンツが引用やリンクの対象となれば、大きな流入が期待できます。

ただし、AIが簡潔に回答してしまうとクリックが減るリスクもあると言われています。そのため、より深い情報や独自の視点、オリジナルデータを提示できるサイトが強みを発揮するでしょう。AIにはない専門性や人間らしい体験談を備えたコンテンツは、引き続き重要となります。

音声検索への最適化

スマートスピーカーやモバイル端末を使って音声検索を行うユーザーが増加しています。音声検索は「○○の最適な使い方を教えて」など自然言語ベースで行われるため、よりロングテール化・口語化が進むのが特徴です。

対応策としては、FAQページを充実させるなど、ユーザーが口語調で聞きそうな質問に回答するコンテンツ作りが挙げられます。また、構造化データ(FAQスキーマなど)を用いて検索エンジンがページ内容を把握しやすくするのも効果的です。結果的に音声アシスタントからの直接回答として引用されるケースも増えると予想されます。

パーソナライズとレコメンド

ECサイトではユーザー行動や購買履歴を基に、一人ひとりに合わせたレコメンド(パーソナライズ)を行うことが珍しくありません。これも「検索意図最適化」の延長線上にあるアプローチと言えます。特に初回訪問者向けの情報と、2回目以降に訪問している顧客向けの情報を変えることで、より満足度の高いエクスペリエンスを提供できるでしょう。

また、チャットボットを使えば、ユーザーがサイト内で困っていることをリアルタイムにヒアリングし、それに対応するコンテンツへ誘導できます。この取り組みによって、カスタマイズされた買い物体験を提供し、離脱を抑える例も少なくありません。

まとめと今後の展望

検索意図に応える商品コンテンツの最適化は、ECサイトの売上向上やSEOパフォーマンス改善にとどまらず、ユーザー満足度を高めリピーターを育成するための非常に重要な戦略です。情報収集段階から購入直前まで、ユーザーがどのような疑問や不安を抱えているかをリサーチし、それを解決できるコンテンツを整備することで、検索エンジンもユーザーも満足するサイト運営が可能になります。

特に今後は、生成AIや音声検索などの新たな検索手段が台頭していくと予想され、従来以上に「ユーザーが本当に求めている情報」を深く捉えられるコンテンツが求められます。AIが簡易回答を示す時代だからこそ、より専門性が高く、体験ベースの情報を提供できるECサイトが強みを発揮できるとも言えます。

ECサイト運営は、常に変化とアップデートが欠かせない領域です。その中で、本記事で紹介した「検索意図の分析手法」や「各段階別の最適化施策」「E-E-A-TとSEOの観点」「デザイン・ライティングの工夫」「成功事例」「AI時代への対応策」などを参考にしながら、自社サイトのコンテンツを定期的に見直してみてください。すると、アクセス解析や売上データにも明確な改善が見られるでしょう。

もし「どのキーワードを優先すべきか」「どのぐらいの記事量が必要なのか」など、具体的な疑問がある場合は、改めてユーザーニーズを調査し、PDCAサイクルを回しながら試行錯誤を続けてください。検索意図最適化の先には、ユーザーとのより良いコミュニケーションと信頼関係が築かれる未来が待っています。