サイト速度改善でSEO効果を最大化 (PageSpeed活用術)

Webサイトの表示速度を向上させることは、今や検索エンジン対策(SEO)だけでなく、ユーザー体験(UX)や売上にも直結する最重要施策の一つです。特にECサイトにおいては、ページ読み込みが1秒遅れるだけでコンバージョン率(CVR)が大幅に低下し、売上機会を失うリスクが高まると指摘されています。逆に言えば、ほんのわずかな高速化でも顧客満足度や売上を底上げする可能性が十分にあるということです。

本記事では、サイト速度とSEOの関係、2023年以降も注目されるCore Web Vitals(コアウェブバイタル)やPageSpeed Insightsの活用術、さらにECサイトならではの高速化ポイントや国内の最新トレンドを交えながら、実践的な速度改善テクニックを詳しく解説していきます。EC運営に携わるマーケターやWeb担当者の皆様が、速度改善施策を社内で推進する際の根拠づくりや、具体的なノウハウ習得に役立てていただければ幸いです。

Contents

サイト速度改善がもたらすSEO・集客効果

ページ速度がSEOランキング要因になる理由

Googleは長年にわたりユーザーエクスペリエンスを重視しており、その一環としてページ速度をランキング要因の一つとして組み込んでいます。2018年のモバイル向けスピードアップデート、続く2021年のページエクスペリエンス更新では、モバイル検索の順位決定に速度が大きく関与するようになりました。

ただし、Google自身も繰り返し述べているように、速度は数多くあるランキング要素のうちのひとつであって、コンテンツの品質や関連性を上回る“絶対的”な要素ではありません。しかし、検索結果の上位を目指すうえで速度が足かせになっている場合、改善に取り組む意義は非常に大きいと言えます。コンテンツ内容が拮抗しているサイト同士であれば、速度に優れるほうが上位を獲得する可能性が高まるからです。

また、検索エンジンがどの程度速度を重視しているか以上に、実際のユーザーが遅いサイトを嫌うことは明らかです。離脱率や直帰率、ページ滞在時間といった指標にも悪影響を及ぼし、結果的に検索エンジンが収集するユーザービヘイビアデータにも良くないシグナルを送る可能性があります。したがって、速度改善はSEO対策だけでなく、あらゆるマーケティング施策の土台と捉えるのが適切です。

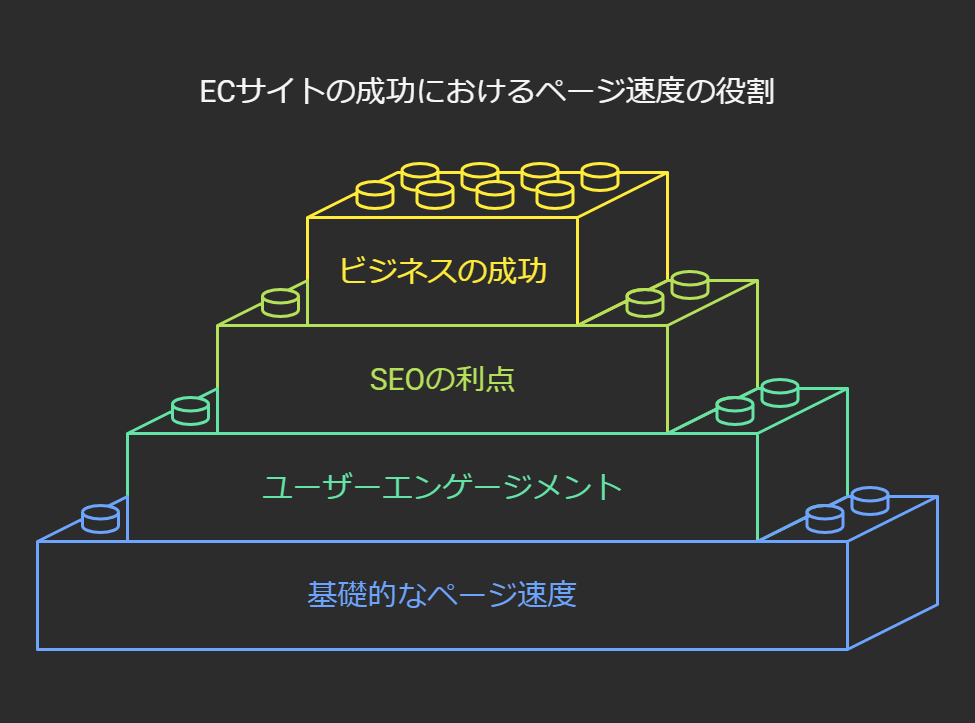

ECサイトにおける高速化の重要性

ECサイトは、商品ページやカテゴリページなど、多数のページが存在するのが一般的です。さらに、画像や動画、動的コンテンツ(レビュー、クーポンなど)も多く、どうしてもページの重量が増えがちです。ページが重いというだけで、以下のようなネガティブな影響が考えられます。

- ユーザー離脱の増加: 買い物が途中でも、表示に時間がかかると他社サイトへ移動されてしまう。

- コンバージョン率の低下: 決済ページでの読み込みが遅いと、そのまま購入を諦めるケースが増える。

- モバイルユーザーが特に敏感: スマートフォンの通信環境が不安定な場合、より高速化の恩恵を感じやすい。

一方で、ほんの0.1秒の高速化でもCVRが高まり、売上増につながる事例がいくつも報告されています。EC運営の視点では、速度改善は売上に直結する最強の施策と言っても過言ではありません。ページが速いことでユーザーは商品検索からカート投入、決済までスムーズにストレスなく進めるため、かご落ちを減らす効果が期待できます。検索エンジン評価の面でも有利になり、自然検索からの流入を拡大できれば、広告費削減や利益率改善にもつながるでしょう。

Core Web Vitalsとページエクスペリエンス

Googleは2021年に「ページエクスペリエンス」という概念をランキング要因に組み込み、Core Web Vitals(LCP・FID・CLS)やモバイル対応、HTTPS化、煩わしいインタースティシャルの有無などを総合的に評価する仕組みを導入しました。ただし、2023年には「ページエクスペリエンス」という単独のアルゴリズム呼称はGoogleのランキングシステム一覧から外され、あくまで複数シグナルの集合体であるという位置付けになっています。

いずれにせよ、Core Web Vitalsはユーザーファーストの重要指標として捉えられています。ECサイトの場合、メイン画像が表示されるまでの時間(LCP)や、商品ページ内での操作・クリックがスムーズに反応するか(FID/INP)が、売上に直結する使い勝手を左右するため、改善優先度は非常に高いと言えます。

Core Web Vitalsを理解する

LCP(Largest Contentful Paint)

LCPは「最大コンテンツ描画」を示す指標で、ユーザーがページを読み込み始めてから、最も大きなテキストや画像が画面上に表示されるまでの時間を計測します。通常、ヒーローイメージやキャッチコピーなどが対象になりやすいです。ECサイトで言えば、トップページのメインビジュアルや商品写真などが該当するケースが多いでしょう。LCPは2.5秒以内が理想的とされています。

もしLCPが4秒、5秒といった大きな値になっている場合、ユーザーはページを開いてからしばらく何も表示されない白い画面を見せられることになります。これは直帰や離脱の大きな原因になるため、LCP改善はサイト高速化の優先ターゲットです。

FID(First Input Delay)とINP(Interaction to Next Paint)

FIDは「初回入力遅延」を表す指標で、ユーザーがページ上で最初の操作を行った際、ブラウザが応答を開始するまでにかかった時間を計測します。ECサイトの場合、最初のクリックは「カテゴリーを開く」「商品をタップする」などが該当するでしょう。FIDが長いと、「ボタンを押しても反応しない」「画面が固まったように見える」といった不快感が生じます。

2023年後半から2024年にかけては、**FIDに代わってINP(Interaction to Next Paint)**という指標が導入されます。INPはページ閲覧中に行われた複数の操作において、最も遅かった応答時間を測定するため、FIDよりも包括的にユーザー体感を反映するとされています。FIDは初回操作のみでしたが、INPでは例えば商品画像の拡大表示やレビュー欄のタブ切り替えなど、ページ滞在中の全インタラクションが対象となります。ECサイトにとっては、ユーザーが商品を探すときに複数回操作するケースが多いため、INP最適化を念頭に置いた設計が重要です。

CLS(Cumulative Layout Shift)

CLSは「累積レイアウトシフト」と呼ばれ、ページ読み込み中に発生するレイアウトのずれを数値化する指標です。例えば、ECサイトで商品の画像やテキストが読み込み途中で急に移動してしまい、ユーザーが間違ったボタンを押してしまう、という場面をイメージすると分かりやすいでしょう。CLSは0.1未満が理想とされています。

レイアウトのズレが大きいと、ユーザーにとってはストレスフルな体験になります。特に購入ボタンや広告が動くようなケースでは、誤クリックにつながりかねません。ECサイトで誤って別ページへ飛んでしまうと、購入意欲が大きく下がる可能性があるため、CLS対策も重要度は高めです。

PageSpeed Insightsの活用術

PageSpeed Insightsとは

**PageSpeed Insights(PSI)**はGoogleが提供する無料のサイト速度診断ツールで、入力したURLに対してパフォーマンスを0〜100のスコアで評価し、改善ポイントを具体的に提示してくれます。PSIでは大きく2種類のデータが表示されます。

- フィールドデータ: 実ユーザーの実際の利用環境での測定値(Chrome UX Report)

- ラボデータ: Lighthouseを用いたシミュレーション環境での測定値

ECサイトの場合、商品ページ単位や決済ページ単位など主要ページを重点的にチェックすることが多いです。PSIのスコアが低い場合は、改善可能な箇所が上位に表示されるため、そのリストをもとにリソース最適化やキャッシュ設定を行えば効率よく速度を高められます。

PSIで見るべき指標と注意点

PSIが示すスコアはざっくりとした目安であり、必ずしも高スコア=実際に速いとは限りません。またECサイトではユーザーのネットワーク環境や端末性能も多種多様です。PSIの結果はあくまで問題点の洗い出しとして活用し、特に**Core Web Vitals(LCP・FID/INP・CLS)**に注目するのが最適です。

また、PSIが提案する改善項目には「画像圧縮が不十分」「未使用のCSS/JSを削除せよ」といった内容が表示されることがあります。ECサイトの場合、CMSやプラグインの影響で使っていないコードが混在しているケースも多いため、不要コードの洗い出しは大きな速度改善につながるはずです。

さらにブラウザキャッシュやサーバーキャッシュが不足していると、リピーターの再訪時にも毎回フルリソースをダウンロードする羽目になるので、このあたりの警告もチェックしておきましょう。

他の速度測定ツールとの併用

PSIだけでなく、WebPageTestやLighthouse(Chrome DevTools)、GTmetrixなどを併用するとより深い分析が可能です。例えばWebPageTestでは、東京リージョンからのアクセスシミュレーションを複数回行い、読み込みのタイミングやリソースごとの読み込み順序を詳細なウォーターフォールチャートで確認できます。ECサイトでは特にJavaScriptタグの読み込み順が複雑になりがちですので、こうしたツールで原因を特定できれば大きなチューニング成果が期待できます。

サイト速度改善の具体的テクニック

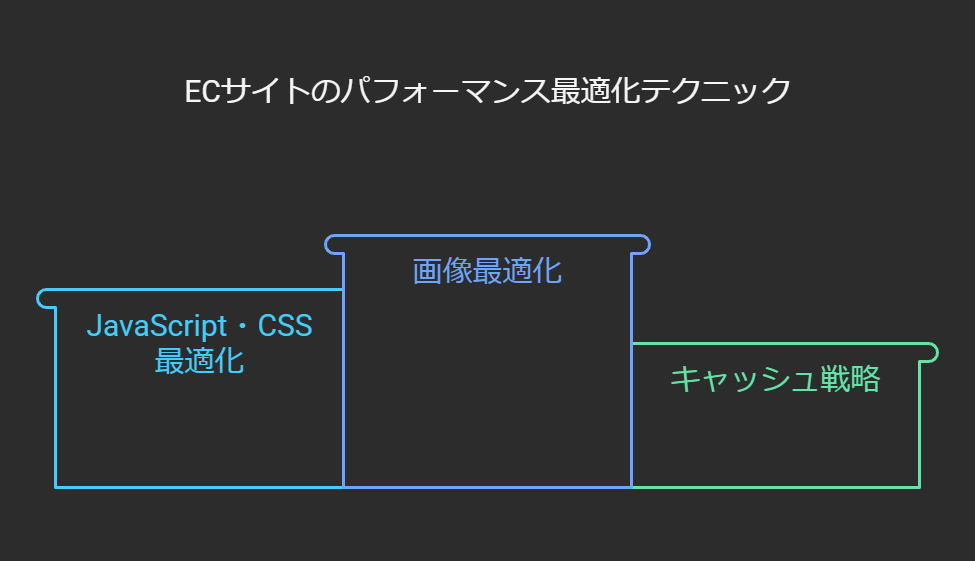

画像の最適化

ECサイトでは画像がページ重量の大半を占めるケースがほとんどです。商品画像の美しさは購買意欲を左右する重要な要素ですが、一方で容量が大きすぎればサイトの読み込みを妨げます。以下のような施策が有効です。

- 画像圧縮: 高品質を保ちつつサイズを削減できるロスレス圧縮ツールを活用する。WordPressプラグイン(EWWW Image Optimizerなど)を使えば自動圧縮が可能。

- WebPやAVIFといった次世代フォーマット: JPEGやPNGよりも軽量化できる場合が多い。ブラウザの対応状況が良くなっているため、モダンブラウザ向けにWebPを配信し、古いブラウザにはJPEGをフォールバックするなどハイブリッド運用が可能。

- 遅延読み込み(Lazy Load): 折り返し以下にある画像はユーザーがスクロールするまで読み込まない仕組み。これにより初期描画のリソース消費を抑えられる。

- サムネイル管理: 商品一覧ページなどでフルサイズ画像を読み込まず、サムネイル用に最適化された軽量画像を表示する。

特にECサイトの商品一覧ページでは、画像を大量に読み込むケースが多いため、Lazy Loadやサムネイルの活用は大きな効果を発揮します。また、管理画面でアップロードするたびに自動圧縮が走る仕組みを整えておけば、運用段階での画像肥大化を防止できます。

JavaScript・CSSの最適化

JSやCSSが肥大化すると、ページレンダリングをブロックする原因になります。ECサイトは外部の機能連携やタグマネージャ導入などでコード量が増えがちなので、定期的に不要ファイルを洗い出すことが重要です。

- Minify/圧縮: 行間やコメント、余白を削除した圧縮版ファイルを配布する。ビルドツール(Webpack、Gulpなど)やオンラインツールで自動化可能。

- コード分割(Code Splitting): 利用していないライブラリやプラグインを切り離し、必要なページにだけ読み込む。モダンフレームワーク(Next.jsなど)は自動的にコード分割を行ってくれる。

- 非同期読み込み(async/defer): クリティカルパスを阻害しないよう、JavaScriptを非同期で読み込み、レンダリング完了後に実行する工夫をする。

- クリティカルCSSのインライン化: 初期表示に必要なCSSだけをインライン化し、ページが表示されるまでの時間を短縮する。追加のスタイルは後から読み込む。

ECサイトに必須な計測タグや広告タグでも、読み込みタイミングを後ろにずらすだけで体感速度が向上する場合があります。タグマネージャの設定を見直してみましょう。

キャッシュ戦略の活用

キャッシュを活用すれば、2回目以降の訪問やページ遷移が劇的に速くなります。ECサイトではトップページや商品詳細ページに何度も戻るユーザーも多いため、ブラウザキャッシュとサーバーキャッシュは欠かせません。

- ブラウザキャッシュ: 画像やCSS、JSなどの静的ファイルに長めのキャッシュ有効期限を設定しておく。更新時にはファイル名にバージョン番号を付与するなどしてキャッシュをクリアさせる運用にする。

- サーバーサイドキャッシュ: WordPressを使っているならW3 Total CacheなどのプラグインでHTMLの生成結果をキャッシュし、サーバーの負荷と応答時間を減らす。オリジンで動的に生成しているページも、未ログインユーザーにはキャッシュ版を提供する仕組みが効果的。

**CDN(Content Delivery Network)**を導入しているなら、エッジサーバーにコンテンツをキャッシュさせることで、より一層応答を高速化できます。全国各地に拠点を持つCDNであれば、ユーザーがアクセスする地理的に近いサーバーから配信されるため、レイテンシを大きく下げることが可能です。

ホスティング・インフラの見直し

どれだけフロント側を最適化しても、サーバーの応答が遅いとTTFB(Time to First Byte)が改善できず、LCPも遅れがちです。ECサイトはアクセス集中しやすいので、以下の点をチェックしましょう。

- 高性能なサーバープラン: 共用サーバーで処理が遅いなら、VPSやクラウドサーバー、マネージドサービスなどへ移行を検討。

- HTTP/2やHTTP/3対応: レンダリング高速化や多重化通信の恩恵を受けるため、最新のプロトコルをサポートするホスティングを選ぶ。

- PHPやデータベースのバージョン: 最新バージョンのほうがパフォーマンス面で優位なことが多いため、環境をアップデートする。

ECサイトのシステムがカスタマイズされている場合は移行難易度が高いかもしれませんが、長期的なコスト削減や売上向上が見込めるので、インフラ投資も視野に入れておく価値があります。

AMPの導入メリット・デメリット

**AMP(Accelerated Mobile Pages)**は、モバイルページの表示を劇的に速めるためのフレームワークとして登場しました。Googleの検索結果でAMP対応ページを優先表示するといった仕組みが一時期話題になりましたが、最近では「高速な通常ページ」を開発できればAMPは必須ではないとする意見が増えています。

- メリット: 実装が簡単(WordPressプラグインなど)、GoogleのAMPキャッシュ経由で瞬時に表示、サーバー負荷軽減。

- デメリット: デザインや機能に制限が多く、ECサイト特有の複雑なUIには不向き。AMP専用のページを別管理する負担。

日本国内でも、大手ニュースメディアや一部ECが導入事例として挙げられますが、最近は**PWA(Progressive Web Apps)やSSR(Server-Side Rendering)**などの代替技術で「AMP並みに速いモバイルページ」を実現するサイトが増えています。ECサイトのようにインタラクティブな要素が多い場合、AMPの適用範囲を限定する、あるいは導入しない選択も十分あり得ます。

2023年以降の最新トレンドと国内事例

エッジコンピューティングやモダンフレームワークの普及

2023年以降、エッジコンピューティングを活用した高速化が注目されています。CDN事業者の機能が進化し、エッジサーバーで動的処理やキャッシュを行うことで、ユーザーに近い拠点からレスポンスを返す仕組みが一般化してきました。ECサイトも大量のリクエストをさばく必要があるため、従来のオリジンサーバーだけでなく、エッジの分散能力を活かす構成が増えています。

また、Next.jsやNuxt.jsといったSSR対応フレームワークが広く普及し、速度とSEOを両立するサイトが国内でも増加傾向にあります。たとえばWordPressのフロントをNext.jsでヘッドレスCMS化し、データ取得はAPI経由、表示は静的に近い形で生成するといったアーキテクチャが主流化しつつあります。これにより、初期表示速度(LCP)の大幅短縮やコード分割(必要な機能だけ読み込む)による体感速度向上が可能です。

大手ECサイトに見る速度改善の成果

国内EC大手でも、ページ速度改善が売上増につながった事例が複数報告されています。たとえばトップページにヒーローイメージを多数配置していたサイトが、Lazy Load導入や画像フォーマット最適化でLCPを2.8秒から1.6秒に短縮、コンバージョン率が5%向上したというケースや、AMP対応を経てモバイルページの滞在時間が約2倍に延びたニュースメディア企業のケースなど、実例は多岐にわたります。

Amazonの日本版では、商品サムネイルの遅延読み込みを徹底し、初期描画の負荷を最小化することで巨大な商品カタログを抱えながらも高速表示を実現しています。これにより、ユーザーが商品をスムーズに比較・選択できるため、回遊率が高まり結果として売上拡大に寄与しています。国内企業のアスクルがモバイル最適化とクリティカルCSSの導入で表示速度を改善した事例も有名で、ユーザー体験を向上させた結果、スマホ経由の注文が大きく伸びたとされています。

継続的なパフォーマンスモニタリングが鍵

サイト速度は、一度改善したからといって永遠に維持されるわけではありません。新機能の追加やデザイン刷新、外部連携の拡充などでいつの間にかコード量が増え、ページが重くなってしまうことが珍しくありません。ECサイトではキャンペーンやセール時に追加されるバナーやタグも多いため、継続的な計測とメンテナンスが欠かせないのです。

- Core Web Vitals モニタリング: Google Search Consoleの「ウェブに関する主な指標」レポートを定期チェック。LCPやCLSが規定の基準をクリアしているか把握する。

- アラート設定: WebPageTestなどのAPIや他の監視サービスを活用し、特定の閾値を超えたら通知が来る仕組みを整える。

- ステージング環境でのテスト: 新機能やデザインをリリース前に検証し、速度面のリグレッション(後退)が起きていないか確認する。

このように、速度改善は一度きりの作業ではなく、改善→計測→修正のPDCAサイクルを定期的に回すことが成功の秘訣です。特にECサイトでは売上を左右する大事な時期(セールや新商品投入など)ほど負荷が高まるため、十分なパフォーマンステストやキャッシュ戦略が必要になります。

まとめ:高速化はECサイトの競争力を高める鍵

本記事では、サイト速度改善とSEOの関係、Core Web VitalsやPageSpeed Insightsの使い方、そしてECサイト運営者が注目すべき具体的な速度改善テクニックと国内トレンドについて解説しました。要点を振り返ると、以下のようになります。

- サイト速度は検索順位だけでなくECの売上に直結する

- ページ表示が1秒遅延するだけで離脱やCVR低下が顕著に起こる

- Core Web Vitals(LCP・FID/INP・CLS)はユーザー体感を直接測定するため、優先度が高い

- PageSpeed Insightsで課題を洗い出し、具体的施策を実行する

- フィールドデータとラボデータの両面から速度を評価

- 画像圧縮、Lazy Load、CSS/JSの非同期化など、基本的なテクニックを確実に実装する

- キャッシュ戦略やインフラ、フレームワーク導入で抜本的な改善が可能

- CDNやサーバーサイドキャッシュを活用し、負荷を分散

- SSR(Server-Side Rendering)やモダンフレームワークで初期描画を高速化

- 定期的なバージョンアップやモニタリング体制の構築が重要

- 2023年以降はエッジコンピューティングやヘッドレスCMSが注目

- エッジサーバー活用や静的サイトジェネレーターで大幅な速度向上が期待できる

- 大規模ECサイトでも高速化施策を積極的に導入し、継続的にパフォーマンスを管理している

ECサイトは商品点数が多く、更新頻度も高いため、どうしてもページが複雑化し、読み込みに時間がかかりがちです。しかし、高速化に成功すれば、ユーザーの購買体験が劇的に向上し、結果としてコンバージョン率や顧客満足度の上昇につながります。検索結果での露出が増え、広告費削減の可能性も期待できるでしょう。

そして、速度改善の効果は全てのユーザーに及び、施策を継続する限り長期的に恩恵を受けられる“費用対効果の高い投資”でもあります。EC運営者の方々は、日々のマーケティング施策やキャンペーンと同じように、サイト速度改善を重要な経営課題として捉え、社内の開発チームや外部ベンダーと連携しながら、継続的な最適化を続けることが大切です。

もし自社サイトが表示速度に関して課題を抱えているなら、まずは主要ページをPageSpeed Insightsで計測し、Core Web Vitalsや改善提案を確認してみてください。LCPやINPの数値が基準を超えている場合は、改善余地が大いにあるはずです。画像圧縮や遅延読み込み、不要なJavaScriptの削除など、着手しやすい項目から実装を始めてはいかがでしょうか。

高速化を実現すれば、購入完了までユーザーをスムーズに導き、リピーターを獲得しやすくなります。Googleの検索結果での露出機会も増えることで、新規顧客開拓のチャンスが広がるでしょう。ECサイトにおける成功を目指すうえで、速度改善はまさに最強のマーケティング施策です。今後も技術やユーザーの行動が変化していく中、最先端の高速化手法を取り入れながら、持続的にサイトをチューニングしていくことが、差別化と成長のカギとなるはずです。