重複商品説明を防ぐオリジナルコンテンツ作成術

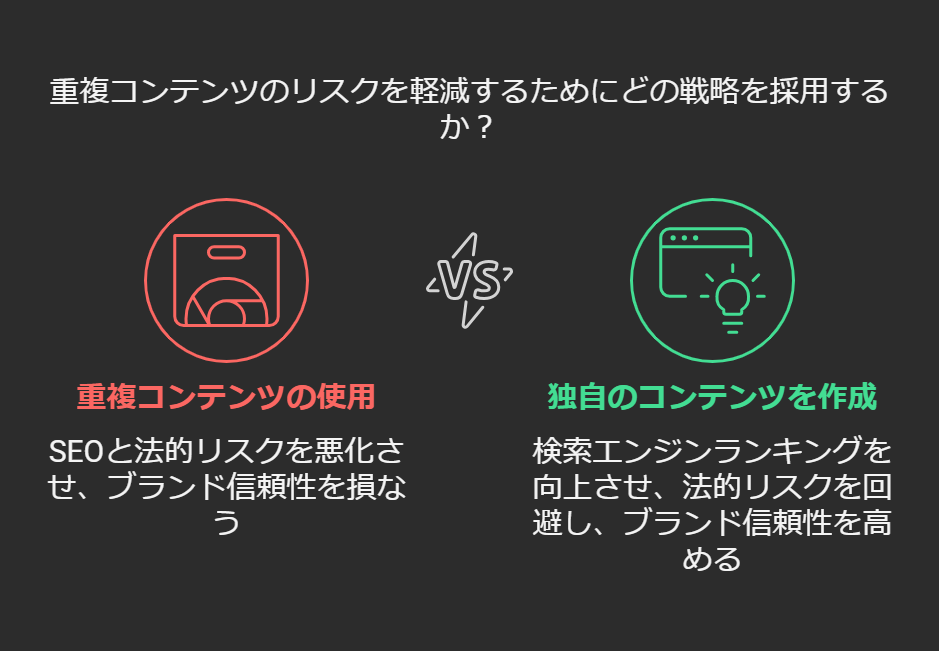

メーカーが提供する商品説明文を、そのままコピーして自社ECサイトの商品ページに貼り付けていませんか? もしそうしているなら、早急に改善を検討すべきです。なぜなら、他社と同一の文章を使い回すことは、重複コンテンツとしてGoogleなどの検索エンジンから評価を下げられる恐れがあるだけでなく、ユーザーからの信頼やブランディングの面でも大きな損失を招く可能性があるからです。さらに、法的リスクや「商品説明が陳腐化してしまう」など、思わぬデメリットが潜んでいることも見逃せません。

本記事では、ECサイト運営者の視点を交えながら「重複商品説明を防ぐオリジナルコンテンツ作成術」を解説します。なぜ独自の商品説明が必要なのか、どのように作ればよいのか、テンプレート運用やSEO対策の注意点は何か、そしてブランドやユーザー心理に与えるメリットとは何か。幅広く掘り下げることで、単なる重複回避を超えた“価値ある商品説明”の制作方法をご紹介します。

Contents

重複コンテンツとは何か―SEO上のリスクをおさえる

まず、重複コンテンツがどのように検索エンジンにとって問題になり、ECサイト運営者に何をもたらすのかを整理しましょう。

重複コンテンツによる検索順位への影響

検索エンジン(とりわけGoogle)は、ユーザーにとって有益な情報をできるだけ重複なく提供したいと考えています。たとえば、ある商品の説明文が、A社・B社・C社のECサイトでまったく同じ文言を使っているとしましょう。すると検索エンジンは「どのページを検索結果に優先的に表示すればいいのか」判断に迷います。結果として、有力なドメインを持つサイトだけが抜きん出て上位表示され、ドメイン評価の弱いサイトは順位が低下するか、あるいはインデックスが抑制されてしまう可能性もあります。

ECサイトとしては、数ある商品の中から自社を選んでもらいたいところです。しかしコピー商品説明であれば、ユーザーが比較検討した際に「他社と同じ説明しか載っていないサイトだな…」と感じれば、その時点で興味を失われかねません。検索結果においても上位表示を逃すうえ、サイトへの信頼感を損ねる要因になってしまうのです。

法的リスクにも注意

商品の説明文はメーカーや著作権者が権利を有しているケースが多く、無断で丸写しすることは著作権侵害になる場合があります。メーカー側が転用を許諾しているなら問題は少ないかもしれませんが、場合によっては法的トラブルに発展する恐れがあります。また、メーカーからの仕入れ商品だけでなく、他社のECサイトの文章を引用している場合は、さらにリスクが高まります。DMCA(Digital Millennium Copyright Act)などの訴求があった場合、検索エンジンからページ削除の申し立てを受け、結果的にサイト全体のアクセスが激減するケースも報告されています。

信頼性とブランディングへの悪影響

「コピペだらけのECサイト」という印象は、ユーザーが感じるサイトの信頼度を下げます。ECサイトは実物を直接触れないぶん、「サイトにきちんとした運営ポリシーがあるか」「商品の説明や保証が信頼できるか」をユーザーがしっかり確認したうえで購入します。もし説明文の使い回しが発覚すれば、「もしかして適当な会社かも…」「商品自体も怪しいのでは」と疑念を抱かれる要因になります。ユーザーは簡単に別のサイトへ流れてしまうでしょう。

企業にとって、消費者との接点であるECサイトの商品ページは“接客”のようなものです。その場でいい加減な説明しか提供できない企業は、ブランドとしての価値を築くどころか、むしろ自らの評判を落としてしまいます。こうした総合的なデメリットを考慮すると、わざわざメーカー文章をコピーして済ますのは危険と言わざるを得ません。

なぜオリジナルの商品説明が必要なのか?

独自性がもたらすSEO効果

Googleのパンダアップデート以降、重複コンテンツや薄いコンテンツは検索順位で大きく不利になりやすいという実例が多数見られます。逆に、時間と手間をかけて作りこんだオリジナルコンテンツのページは、上位表示される確率が高まる傾向にあります。その理由は明白で、検索エンジンは「ユーザーにとって唯一無二の情報」を歓迎するからです。いろいろなサイトで横行しているコピー商品説明ではなく、あなたのサイトだけにある独自視点や詳細なレビューが含まれていれば、Googleも価値が高いページだと認識してくれる可能性が上がります。

また、他のサイトと違う表現で書くことで、さまざまなキーワードとの関連性が生まれる点も見逃せません。定型文ばかりだとヒットしない「ロングテールキーワード」が、独自表現から自然に生まれ、それらの検索流入を拾えるチャンスが出てくるのです。

ユーザーへの説得力と購入意欲の喚起

同じ情報をコピペするよりも、「なぜこの商品が良いのか」を自社の言葉で説明できるECサイトの方が、ユーザーに強い印象を与えます。文章からにじみ出るオリジナルの熱量や知識、こだわりは、購入意欲を高める直接的な要素になります。実店舗なら販売スタッフが直接商品に対する思いを語り、顧客の疑問に即座に回答できます。ECサイトではそれが文章とビジュアルに置き換わるため、オリジナリティを発揮するほどユーザーの「買いたい」という気持ちを後押しできるのです。

さらに、オリジナルの情報にユーザーの興味が引かれれば、サイト内の回遊時間が増加し、関連商品や他のコンテンツも読まれる可能性が高まります。結果的に「ここで買うのが良さそうだ」という信頼感が生まれ、アップセルやクロスセルのチャンスも広がります。

ブランド価値・ストーリーの創造

EC市場は飽和状態にあると言っても過言ではありません。多数の競合が存在する中で、自社ならではのブランド価値を打ち出すには、どのタッチポイントでも一貫したメッセージを示す必要があります。商品説明こそが、そうした“ブランドの世界観”を伝える絶好の場です。

たとえばアウトドア用品を販売するブランドであれば、「自然や環境へ配慮しながら、長く使える品質を目指して開発しています」といったストーリーを商品説明でも語ることができます。これにより、商品のスペックを超えたブランド全体の魅力をユーザーに伝え、「このメーカーだから買いたい」というファンを増やせます。いわば商品ページは“ブランドアンバサダー”として機能し得るのです。コピー商品説明では、こうしたブランディング効果は得られません。

オリジナルコンテンツ作成の具体的な方法

では、実際にどのようにしてオリジナルの商品説明文を作ればよいのでしょうか。以下では、具体的なテクニックやアイデアを紹介します。

メーカー情報は参考にしつつ“自分の言葉”で伝える

メーカー提供のスペックや基本的な商品特徴は、ベースとしては参考になります。ただし、そのまま使うのではなく「自分の言葉」で書き直しましょう。語尾を変える程度ではコピー率が高いままになりがちなので、文章構成を大きく入れ替えたり、数字を具体的に補足したり、独自の事例を盛り込むなど、ゼロから再構成する意識が大切です。

たとえば「軽量で携帯性に優れたカメラです」といった文章がメーカー文書にあった場合、オリジナル文章ではこう書き換えられます。

当店スタッフが実際に旅行カバンに入れて1週間持ち歩いてみたところ、重量感をほとんど感じず、常に首から下げていても負担になりませんでした。旅先やアウトドアでも気軽に撮影を楽しめる軽さです。

単に「軽量」というデータだけでなく、スタッフが実際に使った結果や具体的な利用シーンを示すことで、他サイトにはない情報を付加できます。

ターゲット別シーンを描写する

ユーザーは「自分の利用状況で本当に役立つのか?」を知りたいものです。そこで、対象となるターゲットの使い方やシーンをイメージさせる描写を織り交ぜると効果的です。たとえば、ベビー用品を販売するサイトなら「赤ちゃんが寝返りを打つようになる時期」「離乳食が始まる時期」といった具合に、ターゲットのライフステージに合わせた活用例を紹介すると良いでしょう。

このように、顧客目線の具体的な状況が描かれていると、ユーザーは「まさに自分のための商品かもしれない」と強く興味を持ちます。これは単なるコピペでは再現しにくい文章の“肉付け”であり、そのサイトの独自性を際立たせる要素です。

Q&A形式で疑問を解決する

商品に関するユーザーのよくある質問をリストアップし、Q&A形式で説明するコーナーを設けるのもおすすめです。たとえば、

Q. このカメラは防水機能がありますか?

A. 防滴仕様なので、軽い雨や水しぶき程度なら問題なく撮影可能です。ただし水中撮影には対応しておりません。

というように、疑問にダイレクトに回答する形にすると、文章全体の読みやすさが増すだけでなく、他サイトとの差別化にもつながります。Q&A形式はページ内の滞在時間を延ばし、SEO的にもプラス要素になる場合があります。

スタッフレビューや専門家コメントを加える

「スタッフが実際に使ってみたレビュー」や「専門家・インフルエンサーのコメント」などを、商品説明の一部として書き込むのも有効です。客観的な声があるとユーザーの信頼感はグッと高まります。特に高額商品や家電製品などは、詳しい人のレビューが購入後の満足度をイメージしやすくする効果があります。

また、専門家によるアドバイスやワンポイントを添えると、競合サイトが使い回しているスペック表だけでは提供できない“付加価値”を演出できます。これを恒常的に掲載できれば「詳しい情報が手に入るサイト」としてリピート訪問につながる可能性もあります。

画像や動画での説明補強

文章だけで説明しきれない部分は、オリジナルの写真や動画でカバーするとさらに効果的です。メーカーの公式写真は使うサイトも多いので、当社スタッフが撮影した写真や、実際の利用シーンを映した動画を公開できれば、その商品ページの独自性がぐっと高まります。画像や動画は文章以上に目を引く要素であり、SNSなどでも拡散されやすいため、ブランディングの武器にもなります。

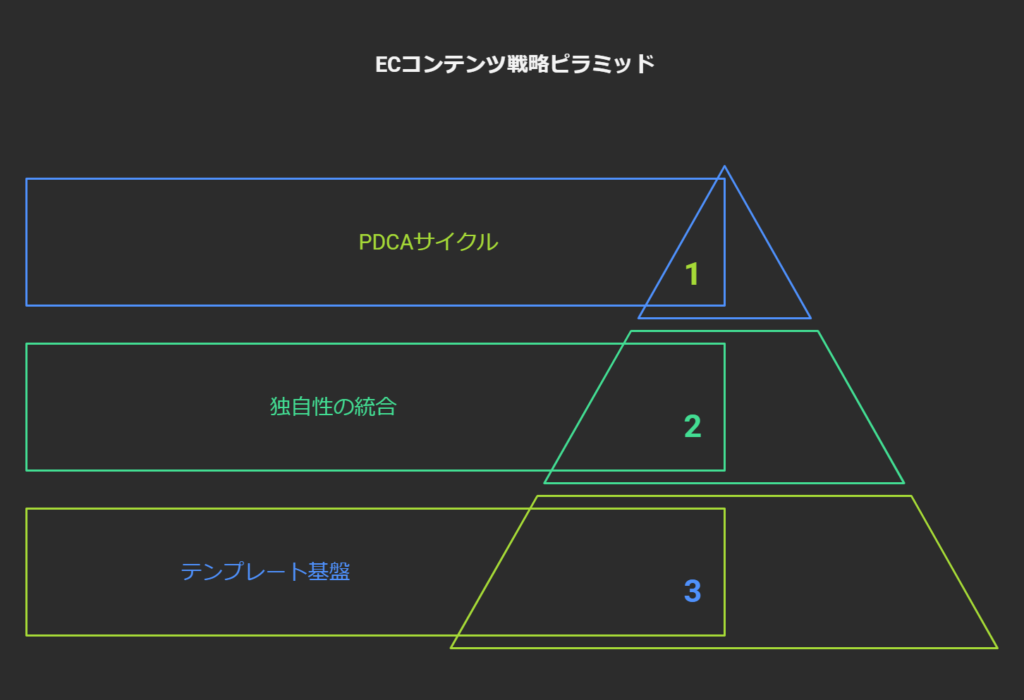

テンプレート化と効率運用 ― 大量商品をどう捌く?

多くのECサイト運営者にとって、商品数が非常に多い中、個別に文章を全てオリジナル化するのは大きな負担です。しかし、テンプレートを活用して効率化と独自性を両立させることは十分可能です。

テンプレート導入のメリット

- 作業効率の向上: 共通する構成要素(導入キャッチ→基本スペック→使用シーン→保証・注意点→Q&A など)をテンプレート化すれば、ライティング担当者は骨組みに当てはめるだけで大枠は完成します。確認事項も明確になり、チーム全体で品質を担保しやすくなるでしょう。

- 網羅性の確保: テンプレートを作る過程で「ユーザーに必ず伝えるべき情報」が整理されるので、スペック、サイズ、カラー展開、使い方、保証内容などを漏れなく掲載できる利点があります。

- トーン&マナーの統一: サイト内で文体がまちまちだとブランドイメージが一貫しません。テンプレートを整備すれば、語調やフォーマットが自然に統一され、安心感やプロフェッショナル感を演出できます。

テンプレート活用の落とし穴

ただし、テンプレートに頼りすぎて穴埋めだけで済ませると、結局「紋切り型の似たようなページ」になりがちです。たとえばカテゴリや色違いで文章をほぼコピペしてしまうと、サイト内の重複コンテンツが増えてしまう恐れすらあります。これは対外的にも「つまらないサイト」になってしまうだけでなく、検索エンジンからの評価を下げる要因にもなり得ます。

そこで、テンプレートはあくまで骨組みと割り切り、独自情報や具体例を充実させる欄を必ず設けておく必要があります。たとえば「スタッフの一言コーナー」を入れておき、各商品ごとに違うコメントを載せるなど、少なくとも一部分は必ず“完全オリジナル”を埋め込む仕組みが大切です。

テンプレートPDCAの重要性

テンプレートを導入したら終わりではありません。定期的にアクセス解析を確認し、「どのセクションが読まれているか」「離脱されやすいのはどこか」を分析して改善につなげるPDCAサイクルが必要です。ユーザーニーズやGoogleのアルゴリズムは変化し続けるので、テンプレートもアップデートし続けることで、使い勝手の良い“生きた”フォーマットを維持できます。

重複回避とSEO対策 ― テクニカル面でのサポート

メタデータ(タイトル・ディスクリプション)の最適化

商品説明の文章だけでなく、ページタイトルやメタディスクリプションも重複しないように注意しましょう。多くのECシステムでは商品名だけを変えて、他の部分は同じタイトルタグや説明文になっているケースがあります。これでは検索結果に複数の類似スニペットが並び、クリック率低下やサイト評価低下につながる恐れがあります。ページ個別に固有の要素を設定し、商品ごとに異なるタイトル・ディスクリプションを付けることが望ましいです。

カノニカルタグやnoindexタグ

URL構造の都合で、どうしても同じ商品のページが複数できてしまう場合は、**カノニカルタグ(canonical)**を適切に設定するなど、検索エンジンが「正規のページはコレだ」と判断できるようにしておきます。フィルタや並び替え機能を持つECサイトでは、ページ遷移ごとにURLパラメータが付与され、実質同じ商品ページが重複量産されるケースも少なくありません。そういった場合は、noindexタグを使うか、canonicalを正しく指定して、評価を一元化する工夫を行いましょう。

内部リンク構造の最適化

ECサイト内で商品を探しやすくするために、カテゴリやタグを細かく用意すると、類似度の高いページが多数できる可能性があります。内部リンクの貼り方を工夫し、「このページが主となる商品説明ページ」「関連情報はコチラ」と明確に導線を設計することが重要です。ユーザーがサイト内で回遊しやすくなるだけでなく、検索エンジンのクローラーにもサイト構造が分かりやすく伝わるため、重複ページ問題の回避にも貢献します。

オリジナル商品説明のSEO的効果

オリジナルの商品説明は、単に重複回避のためだけでなく、積極的に検索順位を向上させる効果を期待できます。長めの独自テキストを加えることで、商品名以外の関連キーワードでヒットするチャンスが増える「ロングテールSEO」の視点も重要です。例えば「○○の使い方」「○○の選び方」で検索するユーザーが意外と多い場合、そういった文言を独自説明で盛り込んでおけば自然に上位を狙えます。

また、ユーザーがサイト内に滞在する時間が増えると、「このページはユーザーの求める情報を提供している」と検索エンジンが判断しやすくなり、間接的にランキング要因へ好影響を及ぼすと考えられます。充実した説明文は「ちゃんとしたサイトだな」と感じさせる重要な指標とも言えます。

ユーザー心理とブランディング効果 ― コピー回避以上の価値

「コピー回避」だけでは足りない理由

ECサイト運営者のなかには「コピペだとSEO的に不利だから、文章をちょっと変えればいいのだろう」と考える方も少なくありません。ですが、わずかな言い回しの変更は、結局ユーザーに伝わる情報を何ら強化しません。ユーザーが求めるのは「自分にとって役立つ」「納得して買える」情報です。コピーを避けることは手段であり、真の目的はユーザーに商品やブランドの魅力をきちんと伝えることにあります。コピーを回避しつつ、いかに有益かつ読みごたえのある文章を提供できるかが勝負の分かれ目です。

ブランドストーリーとの融合

商品ページは、商品単体のスペックや性能を述べるだけでなく、「その背後にあるストーリー」を語る場でもあります。企業理念や開発秘話、開発担当者の想いなどを盛り込むと、ユーザーとの距離が一気に縮まることがあります。たとえば食品メーカーが「生産者の顔や畑の様子」を紹介し、環境保護や地域活性化の姿勢をアピールするだけで、同じような味の商品でも「ここから買いたい」と思わせる付加価値が生まれます。

このように、オリジナルコンテンツを充実させることは、ユーザー目線でブランド世界観を構築するうえで不可欠と言えます。結果的にリピーターやファンの獲得につながり、EC運営の成果に直結するでしょう。

ユーザーの不安解消と購買後の満足度

ECサイトで購入するユーザーは、常に「本当に大丈夫かな?」という不安を抱えています。サイズは合うだろうか、実物との色味差はないだろうか、保証や返品対応はどうなっているのだろうか……こうした疑問を先回りして、丁寧に答えている商品説明は、それだけで「ここなら安心できそうだ」と思ってもらえます。これはコピーの商品説明では実現しにくい視点です。なぜなら、メーカーの文章には一般論しか載っていない場合が多いからです。

独自の情報を付け加えれば、ユーザーが安心して「購入する」というアクションに踏み切れる確率が高まります。そして実際に購入して商品を手に取ったとき、「説明どおりで満足!」という感覚が得られれば、その体験は好印象として顧客の記憶に残ります。これがブランドへのロイヤリティ向上に結びつき、リピート購入や口コミ紹介を促していくのです。

関連キーワード・トレンドを意識する

「オリジナル商品説明」「コピーコンテンツ」「重複回避」に対する関心の高まり

Googleのアルゴリズム更新が繰り返される中、重複コンテンツ対策は依然として注目され続けています。「コピーコンテンツ」「重複コンテンツ」といったキーワードの検索数は定期的に増減しながらも一定水準で高く、ECサイトやオウンドメディア運営者にとって避けられないテーマです。「オリジナルコンテンツを書くメリット」や「商品説明の最適な書き方」に関しても、専門ブログやノウハウサイトで多く取り上げられるようになっています。

ECサイトが増加するほど、差別化の必要性はさらに高まり、「どうすれば他社と違う商品ページを作れるか」という問題意識が強まっています。つまり、いま改めてオリジナル商品説明の重要性を見直すことは、どのEC事業者にとっても大切な課題と言えるでしょう。

競合分析とトレンドウォッチ

独自の商品説明を作る際には、自社サイト内だけでなく、競合ECサイトがどの程度オリジナル情報を掲載しているかを確認してみるのも有用です。もし競合が力を入れていないようなら、まさに差別化の好機です。逆に、大手がしっかりと独自コンテンツを掲載している場合でも、その内容やアプローチを研究し、自社ならではの切り口を考えられます。

トレンドウォッチの観点では、「ユーザーがいま求めているキーワード」が何かを調べることも必要です。例えば季節要因や社会情勢によって、需要や検索ワードが変動することがあります。コロナ禍で“おうち時間”や“テレワーク”に関する商品説明が求められたように、その時々のトレンドを踏まえてオリジナル要素を強化すれば、「生きた商品説明」が作りやすくなります。

ロングテールキーワードへの展開

ロングテールキーワードとは、検索回数そのものは大きくないものの、購入意欲の高いユーザーが狙う具体的な検索ワードを指します。たとえば「冬キャンプ 〇〇テント 暖かい使い方」といった、複数語の組み合わせによる検索です。こうしたキーワードで上位表示を狙うには、商品説明に具体的な活用例や専門的な解説を混ぜ込むのが有効です。単に「素材が丈夫です」ではなく、「極寒地でも快適に過ごせる遮熱素材を使っているので、冬キャンプに最適」などと書けば、“冬キャンプ テント 暖かい”などの複合検索にも対応しやすくなります。

オリジナル商品説明を充実させるほど、多様なキーワードを自然に文章中に含めやすくなるため、ロングテールからの流入が増えるメリットがあります。結果として、サイト全体のアクセス数と売上に貢献しやすくなるでしょう。

まとめ ― ECサイトの未来を左右する“オリジナル商品説明”

ECサイト運営において、商品の数が多くなると「とにかくページを作るだけで手一杯」となり、メーカー提供の説明文を安易に流用しがちです。しかし、そうしたコピー商品説明には以下のような深刻なリスク・デメリットがありました。

- 検索エンジンでの順位低下、インデックス抑制などSEO上のマイナス

- 法的トラブルの可能性(著作権侵害など)

- ユーザーからの信頼性低下、ブランド価値の毀損

- 購買意欲を高められず、サイトから離脱されるリスク

一方、オリジナルの商品説明を作り込めば、次のような大きなメリットが期待できます。

- 検索エンジンからの評価向上

ロングテールを含め、多様なキーワードで上位表示を狙いやすくなる。 - ユーザー満足度・購入意欲の向上

「まさに自分が知りたかった情報が載っている」と感じてもらえることで転換率UP。 - ブランド力・信頼感の向上

きちんとした情報提供を行い、企業の姿勢や商品開発ストーリーを伝えることでファンを獲得。 - 長期的売上の安定

リピート客や口コミの拡散など、ECサイトの成長サイクルを作りやすくなる。

もちろん、オリジナル文章を考えるのは楽な作業ではありません。商品数が多いと手間も時間もかかります。そこで、テンプレートを導入して作業を部分的に効率化しつつ、肝心な情報や表現の差別化ポイントに注力するのが賢いやり方です。テンプレートを何種類か用意し、商品カテゴリー別に切り替える、スタッフレビュー欄を必ず挿入する、といった運用を徹底すれば、比較的スピーディーに“独自性のあるページ”を大量に作れます。

さらに、SEO面ではメタデータの個別最適化、カノニカル設定、内部リンク最適化など、技術的対策を組み合わせることも不可欠です。コピーを避けるだけでなく、「ブランドとしてのメッセージ性」「ユーザー視点のわかりやすさ」「購入意欲の喚起」など、多角的に考えて商品ページを育てていけば、ECサイト全体の価値が高まり、競合ひしめく市場の中でもしっかりと存在感を示せるでしょう。

結局のところ、ECサイトの商品ページとは、リアル店舗で言えば“接客・販促の要”にほかなりません。スタッフの口頭説明がコピー文だけでは、お客さまの興味を惹けませんよね。ウェブ上だからこそ、わかりやすく丁寧な文章・画像・動画・レビューなどを駆使し、ユーザーが求める情報を過不足なく届けることが一番大切です。その過程で自然に重複回避が進み、SEOやブランディングの成果がついてくるというわけです。

商品説明のオリジナル化は、短期的には手間を要するかもしれませんが、長期的には**「より多くの検索流入」「信頼度の向上」「ブランディング効果の獲得」**といった大きなリターンをもたらします。ぜひ一度、サイト内の商品説明を総点検し、独自コンテンツへの刷新を進めてみてください。あなたのECサイトが、ユーザーにも検索エンジンにも好かれる、“唯一無二の魅力あるサイト”へと進化するはずです。