ECサイトのURL最適化: クローラーとユーザーに優しいURL設計とは

ECサイトを運営するうえで、検索エンジンからの評価を得るためのSEO対策は欠かせません。その中でも「URL」の最適化は、サイトの土台を固める重要な施策の一つです。商品ページやカテゴリーページが膨大な数にのぼるECサイトでは、URLの設計が悪いとクローラーの巡回効率が落ちたり、ユーザーが不信感を持ったりといった問題が起こりやすくなります。本記事では、「クローラーとユーザーに優しいURL」を実現するための考え方や具体的な実装ポイントを、ECサイト運営の視点を交えながら解説します。日本語URLの扱いや不要なパラメータの整理など、よくある悩みや注意点についても網羅的に触れていきます。ぜひ、自社ECサイトのURL最適化に活用してみてください。

Contents

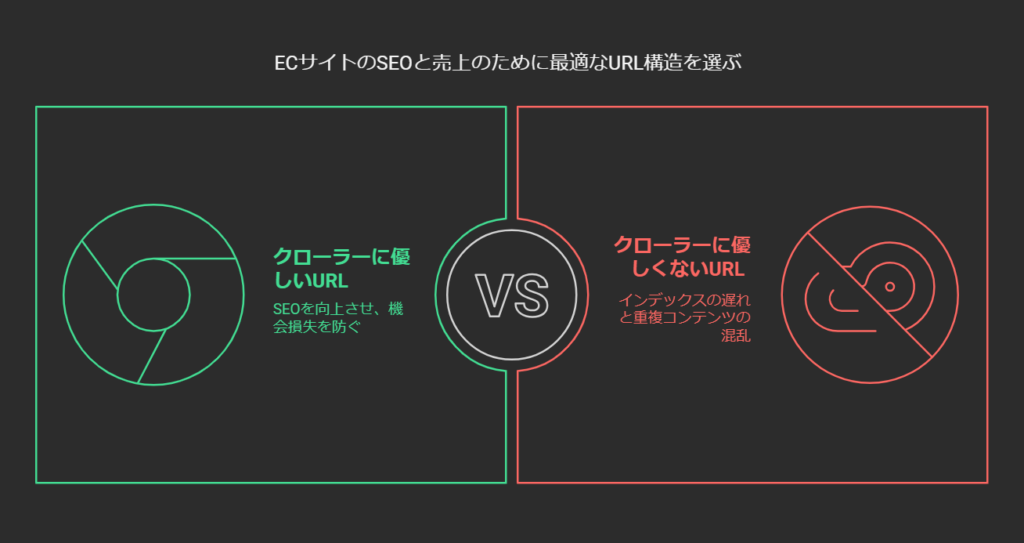

クローラーに優しいURLとは

クローラビリティを高めるURL構造の基本

まずは検索エンジンのクローラーにとって「優しいURL」とは何かを整理してみましょう。Googleなどの検索エンジンはウェブページを自動的に巡回(クロール)し、インデックスに登録してコンテンツを評価します。その際、クローラーの巡回を妨げる要因があると、商品ページが正しくインデックスされなかったり、最新の在庫情報や新商品のページがいつまでも検索結果に反映されなかったりします。

クローラーに優しいURLとして、よく挙げられる基本原則は以下の通りです。

- できるだけシンプルで短い

URLが長く、クエリパラメータ(?key=value)を多用していると、クローラーが重複ページを判断しにくくなります。なるべくトップレベルドメインからの階層を減らし、わかりやすい単語を用いることが望ましいです。 - 意味のある単語を含む

無意味な記号やIDの羅列ではなく、カテゴリ名や商品名などを取り入れて、コンテンツ内容を示唆することがクローラーの理解を助けます。Googleのガイドラインでも、URLには可能ならキーワード(単語)を含めることが推奨されています。 - 重複URLを排除する

同じ内容のページが複数のURLでアクセスできると、クローラーがどれを正規のページとみなすか混乱し、評価が分散されるリスクがあります。正規化(canonical タグなど)でURLを一本化するほか、不要なパラメータを付与しない仕組みづくりが重要です。

クローラビリティとECサイトの売上への影響

ECサイトでは商品数やカテゴリ数が多いため、クローラーが全ページを効率良く巡回できるかどうかは売上にも直結する可能性があります。例えば新商品が追加されてもクローラーの巡回が遅れれば、検索結果に載るのも遅れます。また重複ページが多いと、クローラーは余計なURLにリソースを費やし、肝心の新商品の情報を優先的にインデックスできなくなるかもしれません。

「クローラーに優しい=クローラーが迷わないURL」を設計しておくことは、SEO面だけでなく機会損失を防ぐ意味でも大切です。とくに広告頼りの集客から、検索エンジン経由の自然検索流入に注力したいフェーズのECサイトにおいては、URL構造の見直しが成果に大きく寄与するでしょう。

ユーザーに優しいURLとは

見ただけで安心できるURLのメリット

「URLはクローラーのためだけに最適化すればいいんじゃないか?」と考える方もいるかもしれません。しかし実際には、ユーザーの目にもURLは映ります。検索結果ページ(SERP)でタイトルやディスクリプションと並んでURLが表示されるケースや、SNSやメールでURLだけ共有されるケースなど、意外とユーザーはURLを見ています。

ユーザーにとって優しいURLを心がけるメリットは以下の通りです。

- 内容を予測しやすい

たとえば「/category/shoes/running」などと書かれていれば、ユーザーは「ランニング用のシューズを扱うページだな」とすぐに分かります。逆に「/products?id=ABC123¶m=xxx」のように謎の文字列が並んでいると、クリックする前に不信感を抱く人も出てくるでしょう。 - クリック率(CTR)の向上

検索結果やSNSでURLが一部表示されたとき、明らかに関連キーワードを含んでいるURLのほうが目に留まりやすく、クリックされやすい可能性があります。 - ブランドイメージ向上

URLが読みやすく整理されているサイトは、全体的に「この会社はちゃんとしている」という好印象を与えがちです。ECサイトの信頼感は売上に直結します。

ECサイトでのUI/UXへの波及効果

ECサイトでは、多数の商品を扱う特性上、ユーザーが複雑な絞り込みやソートを行うことが多々あります。ここでURLがきちんと整理されていれば、ユーザーがアドレスバーを手動で変更しやすくなる、あるいは特定の商品ページを直接ブックマークしやすくなるといったメリットも期待できます。また商品名やカテゴリ名がURLに含まれていると、ユーザーは「どの階層にいるか」をURLで確認できる場合もあります。

特に高齢者層やITリテラシーがそこまで高くないユーザー層をターゲットにしている場合、「目に見える情報」の安心感は無視できません。余計なパラメータだらけでURLが長く読みづらいと、ECサイト全体の信用を損ねる可能性もあるので注意が必要です。

フレンドリーURL・パーマリンク実装のベストプラクティス

静的URLが原則、動的URLは最小限に

ECサイトを構築する際に、多くのプラットフォームやフレームワークでは「フレンドリーURL(人に優しいURL)」や「パーマリンク(恒久的に使うリンク)」の仕組みが備わっています。WordPressやShopifyなどであれば、管理画面から設定を行うだけで、ページごとに意味のあるスラッグ(URLの末尾部分)を付けられます。

静的URLの強み

- 一見してページ内容を推測しやすい

- クローラーが動的パラメータ処理で混乱するリスクが小さい

- SNSやメールで共有したとき、余計な文字列が少なく安心感を与えやすい

静的URLを推奨する理由は、かつて「検索エンジンが動的URLをうまくクロールできなかった」という名残もありますが、現在でも複雑なパラメータ付きURLが大量発生してしまう問題を防ぐために「主要ページは静的URLにする」運用が一般的です。

動的URLを使う際の方針

- 絞り込みやソートなど、ユーザーに利便性を提供する場合に限る

- 動的URLで生成されるページが重複したらcanonicalやnoindexで正規ページを示す

- セッションIDなどはクッキー管理に切り替え、できるだけURLに埋め込まない

ECサイトでどうしても動的URLが必要になる場面は多いですが、なるべくパラメータを最小限に留めることと、インデックスさせるページを絞り込みつつクローラーを導く対応が肝心です。

代表的なECプラットフォームでの実装例

WordPress

ブログ型のサイト構築に向いているWordPressですが、WooCommerce等を導入することでECサイトにも利用できます。管理画面の「設定 > パーマリンク」から、「投稿名」もしくは「カスタム構造」を設定すると、初期状態の?p=123形式ではなく、/shop/product-nameなどのフレンドリーURLを利用できるようになります。

WordPressではパーマリンクを一度決めたら頻繁に変えないのが重要です。URLを変えるとリダイレクト設定が必要になり、旧URLへのアクセスや被リンクの評価を引き継ぐ手間が増えます。

Shopify

Shopifyは標準で商品名やコレクション名からURLを自動生成します。例えば「レディース シューズ」というコレクションを作れば、自動で/collections/レディース-シューズのようなURLが生まれます。日本語もエンコードされますが、管理画面で直接英語やローマ字に変更することも可能です。また、Shopifyにはリダイレクトを自動設定する機能があるため、URLを変更する際も評価を引き継ぎやすい仕組みになっています。

Magento(Adobe Commerce)

Magentoでも「Search Engine Optimization」設定を有効にすることで、index.phpや冗長なクエリを含まないURLリライトが可能です。商品ごと・カテゴリごとに「URLキー」を設定でき、/category/product.htmlのようにまとまった形で表示できます。大規模サイト向きで、細かいルール設定が必要な場合には強力な選択肢となります。

日本語URLの扱い

メリット: 直感的かつ日本語ユーザーに分かりやすい

日本語のECサイトを運営していると、商品名やカテゴリ名そのものが日本語の場合が多いでしょう。URLにも「/商品名」のように日本語を含めることで、ユーザーにとっては「どんなページなのか」が明快になるメリットがあります。特に高齢者向けや特定地域向けECサイトでは、英語やローマ字に変換してしまうと意味が伝わりにくいケースがあるかもしれません。

- 検索結果で太字表示されることがある

キーワードが日本語URLに含まれている場合、検索エンジンの結果ページでその部分が強調表示されるケースがあります。少しでもクリック率を上げる要素になるかもしれません。 - そのままコピーして使える

一部のCMSでは、投稿タイトルや商品名を自動的にスラッグ(URLの末尾)に転用します。英語に変換する手間が省けるので運用負荷が下がります。

デメリット: エンコード文字列や被リンク獲得の困難

一方で、日本語URLは「パーセントエンコード」によってURLが非常に長くなったり、SNSに貼り付けた際に途中で切れてしまったりする問題があります。また、英語圏のサイトやシステムからリンクを貼ってもらうとき、日本語URLだと文字化けするリスクがあるため、被リンクを得にくいというデメリットも考えられます。

- パーセントエンコードによる見栄えの悪化

「/商品」というURLが、実際にはブラウザ上で/%E5%95%86%E5%93%81と表示されたりします。これがユーザーにとっては意味不明な文字列に見え、不信感を与える場合があるでしょう。 - リンクシェアのハードル

特に海外ユーザーとのやり取り、もしくは海外サイトとの相互リンクなどを考慮する場合、日本語URLだとリンク先が正しく認識されないなど、技術的トラブルが起こりやすいです。 - SEO上は直接大きなアドバンテージになりにくい

GoogleのJohn Mueller氏も「URLの言語自体がSEOに大きく影響するわけではない」とコメントしており、日本語URLを使っても大きなプラスにはならないと考えられます。

総合的にみると、日本語URLは国内限定で運営し、かつユーザーの利便性を最優先する場合に限定的に活用する手もありますが、多くのECサイトでは英語やローマ字の短い単語をURLに採用するのが無難です。特にサブディレクトリや商品スラッグを一括でわかりやすい英語に置き換えておくと、将来的な海外展開や被リンク獲得の面でメリットがあります。

不要なパラメータの排除とURLのシンプル化

ECサイトでありがちなパラメータ地獄

ECサイトでは商品一覧ページの絞り込みやソート、在庫状況のフィルタ、セッションIDやトラッキングコードなど、多種多様なクエリパラメータが発生しやすいのが現実です。例えば以下のような形です。

/products?category=shoes&sort=price_asc&session=XYZこうしたページは、ユーザーにとっては利便性があるかもしれませんが、検索エンジン側から見ると「同じ商品一覧を並び替えただけ」のような重複ページが大量に増える原因となります。結果としてクローラーがページを効率よく巡回できず、本当に重要な商品ページがなかなかインデックスされないリスクが高まります。

パラメータ管理のベストプラクティス

- 不要なパラメータはURLに含めない

トラッキングやセッション管理はなるべくクッキーやJavaScriptで対応し、URLに付加しないのがベストです。特にsessionid=のようなパラメータがURLに含まれると、クローラーはアクセスのたびに異なるURLとみなし、重複ページが無限に増える恐れがあります。 - 絞り込みやソートページはnoindex、またはcanonical設定

もし?color=red&size=Mのようなページをインデックスさせる必要がない場合は、<meta name="robots" content="noindex">を付与するか、正規ページ(カテゴリの基本URL)へのcanonicalタグを設定しておきます。これにより、クローラーは「このページはインデックス不要」と理解し、重複を回避できます。 - robots.txtで巡回を制限する

URLパターンが明確で「絶対にクロールしてほしくない」場合は、robots.txtでブロックする手もあります。ただしブロックするとページ内容自体を見に行けなくなるため、canonicalやnoindexを認識させたい場合は逆に不向きです。「巡回させたいけどインデックスはさせたくない」なら、noindexが有効です。 - Googleに任せきりにしない

昔はSearch Consoleに「URLパラメータツール」がありましたが、今は廃止されています。Googleのクローラーは自動的に不要パラメータを判断するよう進化したとされますが、膨大なパラメータが発生しているサイトは依然として注意が必要です。サイト運営者が積極的にURLを整理し、クローラーに正規ページを示すことが理想的です。

シンプルなURLがもたらす運用効率

ECサイトの運営者にとっては、在庫管理や商品追加・削除のたびに、どのURLがインデックスされているのかを細かく追うのは負担が大きい作業です。しかしURL設計を最初からシンプルにしておけば、クローラーにもユーザーにも扱いやすく、ダッシュボード上でもURLを見ただけで商品・カテゴリを判別しやすい環境が整います。

長期運用を考えたときに、URL構造をしっかり整備しておくことは更新や改善のしやすさにも直結するため、ぜひ優先度高く着手してみてください。

SEO上効果が高いURL設計の要点

キーワードを程よく含める

商品名やカテゴリ名など、ページの主題をはっきり示すキーワードをURLに含めることは、検索エンジン・ユーザー双方に有益なシグナルとなります。とはいえ無理やりキーワードを詰め込みすぎると逆効果です。短く適切に要点を抑えたURLを心がけましょう。

- 良い例:

/shoes/running - 悪い例:

/buy-running-shoes-online-for-men-women-cheap-2025

後者のように長いURLは、一見して怪しい印象を与えるうえ、クローラーにとってもノイズが多く、ユーザーにも読みづらいです。

URL構造を短く簡潔に

長大なディレクトリ構造は避け、カテゴリ名→商品名といったレベル感が分かる程度に留めましょう。深すぎる階層はクローラーの巡回を妨げるわけではないものの、ユーザーが見たときにも煩雑な印象になります。

- カテゴリー階層例:

example.com/products/shoes/running/ - この程度までなら「走る用のシューズカテゴリだな」と意味が伝わりやすい。

- 避けたい例:

example.com/products/item/sports/shoes/running/men/discount/more-info - カテゴリが細かく区切られすぎると、URLを見てもどこが本質なのか分かりにくいです。

正規化とリダイレクトの徹底

ECサイトでありがちな問題が、同じ商品ページに複数のURLが存在するケースです。例えば、カテゴリから辿るURLとおすすめ商品一覧から辿るURLが微妙にパラメータ違いで重複していたり、プロモーション用に別URLを作ってしまったりする状況です。

- canonicalタグを正しく使う

もし複数のURLで同じコンテンツを提供しているなら、<link rel="canonical" href="正規URL" />を入れて、どちらが本物(正規)なのかを検索エンジンに伝えましょう。 - 301リダイレクト

何らかの理由でURLを変更する場合は、必ず旧URLから新URLへ301リダイレクトを設定し、評価とアクセスを引き継ぎます。

HTTPSへの対応

現代のECサイトであれば、常時SSL(HTTPS) はマストと言われています。検索エンジンもHTTPSをランキング要因の一つとして捉えており、またユーザー情報を扱うECサイトでHTTP通信はセキュリティ面で問題があります。URLがhttp://ではなくhttps://で始まるかどうかも、最初にチェックしておくべきポイントです。

サブドメインとサブディレクトリの選択

- サブディレクトリの一例

example.com/shop/ ...

これならドメインの評価を分散させにくく、本体サイトのSEOを引き継ぎやすいです。 - サブドメインの一例

shop.example.com

サブドメインは別サイト扱いになることが多いため、検索エンジン評価の管理が分かれます。ただしサイトの内容が大きく異なる場合や、国ごとにわけるといった戦略ではサブドメインが有効な場合もあります。

自社の事業内容や運営体制を踏まえ、どちらが良いか検討しましょう。多くの場合、メインサイトとEC機能が密接に関わるならサブディレクトリのほうが管理しやすくSEO上も有利と言われています。

ECサイトならではの課題と対策

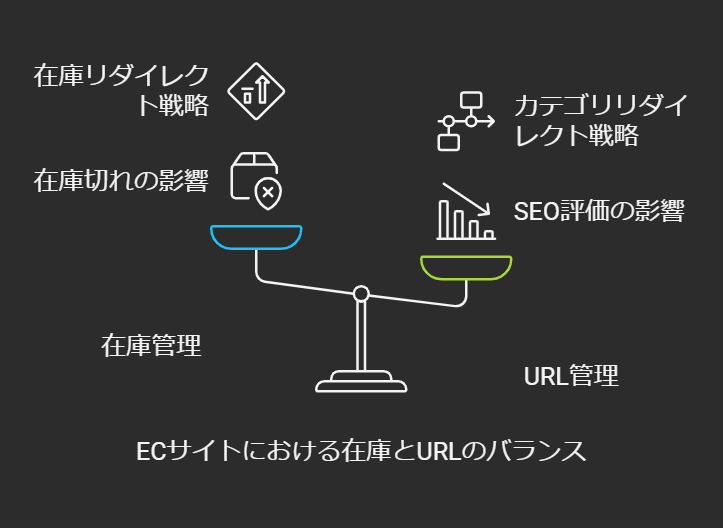

大量の商品在庫とURL管理

ECサイトにおけるURL管理の難しさは、商品数が多く流動的である点に尽きます。随時新商品が追加され、旧商品が廃盤になり、セール期間限定の特設ページが作られ…というサイクルを回すたびに、URLの扱いも都度変化するからです。

- 在庫切れ商品ページの扱い

在庫がなくなった商品ページをどうするかも課題の一つです。もし将来的に再入荷の可能性があるなら、ページを残したまま「SOLD OUT」と表示しておく手もあります。完全に取り扱いをやめる場合は、何らかの関連商品が載ったページへ301リダイレクトするか、404ページにするかの判断が必要です。 - カテゴリ改編のリスク

コレクションやカテゴリを再編するときは、URLも大幅に変わる可能性があります。ここでも301リダイレクトの設定を怠ると、それまでに得ていた検索エンジン評価や被リンクの効果が失われる恐れがあります。URLを変更する際は、必ずリダイレクトルールを整理しましょう。

キャンペーンURLとパラメータの整理

ECサイトではキャンペーン用にトラッキングパラメータを入れたURLを広告に使用する場面が多いです。例: example.com/products/shoes?utm_source=facebook

これはマーケティングには欠かせないのですが、サイト内部のリンクとして貼ってしまうとクローラーがそのURLも巡回し、重複コンテンツを量産しかねません。そこで以下のような運用をおすすめします。

- 内部リンクは正規URLを使用

キャンペーンの効果測定用パラメータは、外部広告やSNS投稿時にのみ付与し、サイト内部のナビゲーションは常に正規URLに統一しておきます。 - canonicalタグで正規ページを宣言

パラメータ付きURLが見つかったとしても、<link rel="canonical" href="正規URL" />をページ内に仕込んでおけば、検索エンジン側で重複を認識しやすくなります。

まとめ: クローラーにもユーザーにも優しいURL設計を

URL最適化は、ECサイト運営者にとってはやや地味に感じられる施策かもしれません。しかし、クローラーやユーザーの立場から見れば、URLの構造が良いか悪いかでサイト全体の評価や信頼度が大きく変わるのです。以下のポイントを押さえて、自社サイトのURLを今一度見直してみましょう。

- 短くシンプルに、キーワードを含める

クローラーはURLの長さや構造からコンテンツを推測し、ユーザーもURLを目にしたときの印象でクリックを判断します。「/products/summer-dress」のように、ページ内容が直感的に分かる表記が理想です。 - 動的URLを最小限にし、重複をカノニカルで抑える

絞り込みやソートのためのパラメータはECサイトには必要不可欠ですが、検索エンジンにインデックスさせたくない派生URLは「noindex」や「canonical」タグで処理し、クローラーを迷わせないようにしましょう。 - 日本語URLは慎重に、英数字ベースが無難

国内向けサイトでも、エンコードによる文字化けや被リンクの獲得困難を考慮すると、英語やローマ字など読みやすい英数字を使うのが一般的です。日本語を使うメリット・デメリットを比較しながら運用方針を決めてください。 - サブドメインかサブディレクトリか検討し、サイト全体の一貫性を保つ

親サイトとの関係が深ければサブディレクトリ、お互い独立性が高ければサブドメインなど、事業内容やサイトの立ち位置によって適切に選びましょう。いずれにせよhttps://やwwwの有無など、細かな正規化を徹底しておくことが重要です。 - リダイレクトやエラーページも含めた総合的な設計が必要

商品の追加や廃盤、キャンペーン終了などが日常的に起こるECサイトでは、URLが変化しやすいのは仕方ありません。必ず旧URLから新URLへ301リダイレクトを設定し、クローラーとユーザーを正しいページに導く運用体制を整えましょう。

このように、クローラーにとってもユーザーにとっても「優しいURL」は、サイトの使い勝手向上と検索順位上昇の両面で大きな効果をもたらします。特に大規模なECサイトはURLが膨大なので、最初にしっかり設計しておくほど後々の管理が楽になります。売上や集客のチャンスを逃さないためにも、ぜひ早めにURL最適化に取り組んでみてください。