E-A-Tを意識したECサイトのコンテンツ戦略コラム

ECサイトを運営するにあたって、「売れるサイトを作る」ためのノウハウはさまざまあります。SEO対策や広告運用、UI・UXの改善、商品ラインナップの拡充など、重要なポイントは挙げ始めるとキリがありません。しかし近年、特に注目を集めているのがGoogleが提唱するE-A-T(Expertise / Authority / Trustworthiness:専門性・権威性・信頼性)の概念を軸としたサイト品質の向上施策です。特にECサイトはYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれるお金や人生に直結する分野のひとつに該当する場合が多く、より高いE-A-Tが求められる傾向があります。

なぜE-A-Tが重要なのか? どのように自社サイトへ取り入れていけばいいのか? 本コラムでは、その理由と実践ポイント、成功事例・失敗事例を交えながら、ECサイト運営の観点でE-A-T向上に不可欠な施策を掘り下げて解説します。

Contents

E-A-Tとは何か

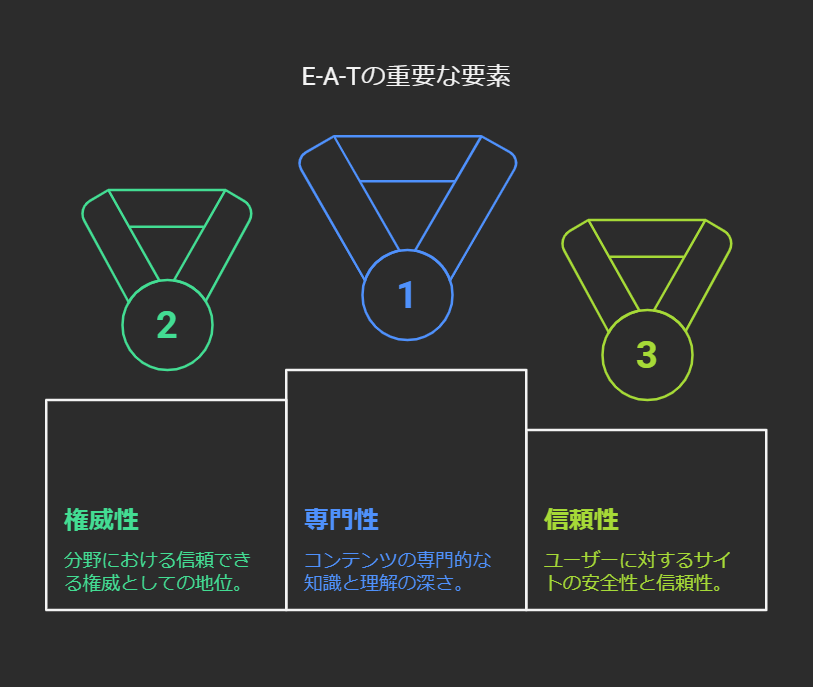

E-A-Tとは、Googleの検索品質評価ガイドラインで示されているページ品質の評価基準です。以下の3つの要素から構成されます。

- Expertise(専門性)

情報発信者やコンテンツが、そのテーマにおいてどれほど専門的な知識を持っているか。 - Authoritativeness(権威性)

分野における実績や第三者からの評価など、「その情報を語るにふさわしい権威を持っているか」。 - Trustworthiness(信頼性)

サイト運営者やコンテンツ、取引の安全性などに対して、ユーザーが安心して利用できる要素が揃っているか。

この3つは相互に関連し合いながらサイト全体の品質を左右します。専門性の高い情報を用意していても、執筆者や企業の実績が不透明で信頼できない状態では十分に評価されません。また、権威ある第三者の推薦があっても内容が薄く専門性が伴わない場合、ユーザーの満足度は上がらないでしょう。さらには、サイトのセキュリティ対策や問い合わせ対応が不十分だと、一気に信頼性が低下してしまいます。

E-A-Tは特に医療や金融、法律、健康食品などの「人々のお金や健康・人生に大きく関係する分野(YMYL)」で重視されますが、ECサイトも購入時に個人情報や支払い情報を取り扱うことが多いため、YMYLとみなされるケースが多いです。検索結果で上位表示を狙うには、高いE-A-Tを満たすサイトとしてGoogleおよびユーザーからの信頼を獲得する必要があります。

E-A-TがECサイトにとって重要な理由

ECサイトにおいてE-A-Tが重要視される背景としては、以下のような点が挙げられます。

- 金銭リスクの高さ

ECサイトはユーザーがお金を支払う場であり、クレジットカード情報や個人情報を入力するため、ユーザーは自ずと安全性や信頼性を重視します。もし「このサイトは不審な点がある」「運営者がよく分からない」などの不安要素があれば、ユーザーは購入をためらい、離脱してしまいます。 - 専門的な商品の増加

健康食品や医療関連アイテム、金融商品、資格試験教材など、専門知識が必要な商材を扱うECサイトが増えています。それらの商品を取り扱う場合、ただの広告文ではなく、信頼できる解説や根拠が求められます。ここでE-A-Tが高いサイトは正確な情報と専門家の監修によって支持を集めやすくなります。 - Googleの品質評価基準の強化

Googleはコアアルゴリズムのアップデートを繰り返し、低品質なコンテンツや怪しい情報を排除する方向に力を入れています。特に2018年の「Medicアップデート」以降、医療・健康分野だけでなく、あらゆるYMYL領域でE-A-Tの充実度が重視されるようになりました。ECサイトも例外ではなく、E-A-Tが不足しているサイトは上位表示を維持しにくくなる傾向があります。 - ライバルとの差別化

商品の価格や機能面だけで差別化が難しい分野では、「信頼できるサイトであるかどうか」が大きな競合優位性になります。専門家の監修や豊富なレビュー、ブランドストーリーなど、E-A-Tを支える要素がしっかり整っているサイトはユーザーにも安心して利用されやすくなります。

このように、ECサイトで売上を伸ばし、長期的にビジネスを安定させるには、E-A-Tへの取り組みが不可欠になっています。SEOだけでなく、ユーザーとの信頼関係を構築する上でも重要な概念と言えるでしょう。

専門性(Expertise)を高める具体的アプローチ

専門家監修・自社スタッフの起用

ECサイトのコンテンツに専門性を持たせるうえで、専門家の監修や有資格者の参加が非常に効果的です。例えば、健康食品のECサイトであれば管理栄養士や医師に商品解説を依頼し、その名前とプロフィールを公開することで「誰がどんな根拠で説明しているのか」を明示できます。また、自社スタッフのなかに専門資格や実務経験を持つ社員がいれば、その人をコンテンツの顔にする方法も有効です。こうした人材が記事を書く、あるいは監修コメントを付すだけでも信頼感は大きく変わります。

情報の正確性と更新の徹底

商品スペックや使用方法などは、ユーザーがもっとも知りたい部分です。ところが、誤った情報や古いデータが放置されたままだと、ユーザーは混乱し、不安を感じます。ECサイト上の情報は正確で最新の状態を保つようにしましょう。特にサイズや成分、利用上の注意点などを誤って掲載しているとクレームやトラブルにもつながりかねません。更新履歴をページに記載するなど、サイトの運営体制がしっかりしていることを示す工夫も、専門性強化に寄与します。

テーマを絞った深掘りコンテンツ

専門性を発揮するためには、あれこれ雑多な内容に手を広げるのではなく、特定の分野やジャンルに深くフォーカスした方が効果的です。たとえばアパレルでも、レディース向けのフォーマルウェアに特化して深い情報を提供するサイトは、幅広いアパレル商材を中途半端に扱うサイトよりも「フォーマルウェアのことならここ」として専門性が評価されやすくなります。ECサイトのテーマを明確化し、その分野で充実した情報発信を行うことで、Googleにもユーザーにも「専門家が運営するサイト」という印象を与えられるでしょう。

独自調査や体験レビュー

インターネット上には類似した情報が溢れています。同じような説明やスペックをコピペするだけでは専門性を訴求するのは難しいでしょう。そこで、独自のアンケート調査やスタッフによる体験レビュー、開発秘話など、ほかにはない一次情報を加えると大きな差別化が可能です。とくに商品レビュー記事で自社スタッフが使用感を詳しく説明したり、写真を載せたりすれば、ユーザーにとっては「実際に使ってみた生の情報」として説得力が増します。こうしたオリジナル要素こそがECサイトの専門性を高めるカギです。

権威性(Authoritativeness)を高める具体的アプローチ

第三者評価の活用

権威性を高めるうえで欠かせないのは、外部からの評価や推薦を得ることです。たとえば公的機関や業界団体、著名な専門家などが自社商品やサービスを高く評価している場合は、その事実を明示しましょう。「〇〇省認定」「△△賞受賞」「有名雑誌で紹介」「専門家の推薦コメント」などがあると、初めて訪れたユーザーにもサイトや商品への信頼感が伝わります。

メディア掲載や受賞歴をわかりやすく提示

雑誌やテレビ番組、ウェブメディアなどで取り上げられた実績をサイト内でまとめるのも非常に有効です。「過去の掲載メディア一覧」「インタビュー記事へのリンク」「公式ロゴの使用許可がある場合はロゴを並べて紹介」など、第三者からの肯定的評価を集約するセクションを作成します。さらに受賞歴があるなら「〇〇アワード受賞年度」「ランキング〇位に入賞」といった具体的な数字やタイトルを掲示し、外部からの信頼を可視化しましょう。

評判の良いレビューを強調

ECサイトではユーザーレビューが重要な購買決定要因になります。顧客から高い評価を得ているなら、そのレビューを積極的に紹介すると同時に「星評価」などをわかりやすく表示しましょう。自社ドメイン内のレビューだけでなく、外部の評価サイトやSNS上の口コミがあれば、引用可能な形で掲載するのも一案です。ただし、ステマ的なやらせレビューや過度にポジティブなコメントのみを強調しすぎると逆効果になりかねません。事実ベースで公正に紹介しつつ、適切なモデレーションを行うことで、より信頼性の高いレビューと見なされます。

著者(ライター)の経歴・資格表示

コンテンツを提供している著者や監修者がいかにその分野で権威性を持っているかを示すことも大切です。記事の末尾に「執筆者プロフィール」を設けて、専門資格や経歴、受賞歴、学会会員などを明確に記載しましょう。ECサイトのカタログ情報であっても「◯年にわたって靴づくりに携わってきたスタッフが解説」「プロのメイクアップアーティストがコスメをレビュー」など、専門家ならではの視点で書かれていると、ユーザーの安心感や信頼感が高まります。

信頼性(Trustworthiness)を高める具体的アプローチ

運営者情報・企業データの開示

ユーザーが商品を購入したり個人情報を入力したりするうえで、「このサイトはどのような企業が運営しているのか」という点は非常に重要です。特に日本国内では「特定商取引法に基づく表示」が義務付けられているため、所在地や電話番号、事業者名などを詳細に示す必要があります。さらに会社の歴史や理念、代表者のメッセージ、スタッフ紹介など、運営組織の顔が見える情報を積極的に発信することで、ユーザーは「実際に存在する企業が責任を持って運営している」ことを理解できます。

セキュリティ対策とサイトの安全性

ECサイトではクレジットカード決済や個人情報の登録が行われるため、HTTPS(SSL/TLS)化は必須といえます。未だにHTTPのみで運営していると、ブラウザ上で「保護されていない通信」と表示され、ユーザーは即座に不安を抱きます。また、怪しい広告やポップアップを多用するサイトは操作性が悪く、信頼性も損なわれてしまうでしょう。セキュリティ証明書のシールをフッターに表示したり、プライバシーポリシーを明確に記載するなど、ユーザーが安心して利用できるサイト構成を整えることが不可欠です。

返品・交換ポリシー、利用規約の透明化

商品が届いてから「思っていたものと違う」と感じるユーザーも少なくありません。そんなとき、返品や交換がスムーズに行えるのかどうかがECサイトの信頼性を大きく左右します。ポリシーを不明瞭にしてしまうとユーザーは不安を感じ、購入をためらいます。逆に「〇日以内なら返品OK」「破損品は無償交換」といった対応方針を明確に打ち出し、手続き方法をわかりやすくまとめておけば、万一のトラブル時でもユーザーの不満を最小限に抑えられます。

顧客対応とレビュー管理

ユーザーにとって顧客対応の良し悪しはECサイトの信頼性を判断する大きなポイントです。問い合わせフォームや電話、チャットサポートなど複数の連絡手段を用意し、できるだけ迅速かつ丁寧に対応しましょう。クレームが発生した際も、透明性のある手順で解決に導く姿勢を示すと「きちんと対応してくれるサイト」というポジティブな評価に繋がります。レビューに対しても可能な範囲で返信を行い、問題点の改善に取り組む姿勢を表明することが大切です。

Googleガイドラインとアルゴリズムアップデート

E-A-Tという概念はGoogleの検索品質評価ガイドラインで詳細に解説されており、コアアルゴリズムアップデートのたびに見直し・拡充されてきました。特に2018年8月の「Medicアップデート」以降、医療・健康分野で順位の大幅変動が起こり、専門性や信頼性が低いサイトは大きく順位を落としました。さらにその後もYMYLに該当する金融やEC領域にも影響が広がり、多くのサイトがE-A-T不足を指摘されました。

Googleは公式ブログやガイドラインで「コアアップデートで順位が下がったサイトは質が低いわけではなく、他により良い情報を提供するサイトがあるために相対的に下がることがある。対策としてはコンテンツを見直し、専門性や信頼性を高めること」という趣旨のアドバイスを示しています。つまり、小手先のテクニックではなく、ユーザーにとって有益かつ信頼できる情報提供の姿勢を続けることが、長期的な上位表示に繋がるということです。

また、2022年12月の更新で「E-A-T」は「E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)」へ進化し、「経験(Experience)」が追加されました。これは「実体験や現場の知見に基づく情報」を評価する要素であり、ECサイトでも商品を実際に使った体験レビューやスタッフの使用レポートなどがいっそう重要になりつつあります。

成功事例:E-A-T強化で成果を上げたECサイト

アパレルECサイトの深掘りコンテンツ

あるアパレルのECサイトが、サイト内ブログでファッション以外の美容やグルメなどの話題を扱っていたところ、専門性が分散してしまいSEO評価が伸び悩んでいました。そこでコンテンツ監査を実施し、ファッション以外の投稿を思い切って削除し、アパレルコーデやトレンド情報に絞って深掘りする形に切り替えたのです。さらに自社スタッフが実際に着用した写真やコメントをふんだんに盛り込み、実体験の要素を強化しました。その結果、専門サイトとしての評価が高まり、検索順位も上昇。サイト全体のページビューや売上が向上したといいます。

老舗メーカーのブランドストーリー活用

高級革製品を扱う老舗メーカーが公式ECサイトで成功したのは、職人や工房のこだわりを物語としてユーザーに届ける仕組みを作ったことが大きいと言われています。製品カタログページだけでなく、ブランドの歴史、製造過程の紹介、職人たちの想いなどを丁寧にブログ記事や特集ページで公開。長い伝統と技術に裏付けられた権威性や信頼性が存分にアピールされ、ユーザーは「この商品なら間違いない」という確信を得られます。結果として高価格帯にもかかわらず購買に結びつきやすくなり、リピーターやファンコミュニティも形成されました。

コスメECサイトとインフルエンサー戦略

女性向けコスメのECサイトでは、有名インフルエンサーが使っている商品をまとめた特集ページを用意しました。ユーザーが「〇〇さん愛用 コスメ」などの検索をしたときに自社サイトがヒットするよう、キーワード選定とサイト構造を最適化したのです。インフルエンサーの権威性を取り込みつつ、自社の専門的な解説や実体験レビューも充実させ、SNSでも積極的に情報発信。結果として検索流入が増え、売上も向上したケースがあります。ここでは「第三者の信頼+自社の専門性」という組み合わせが大きな成果をもたらしたと考えられます。

失敗事例:E-A-T不足のリスク

情報の誤りや監修不足がもたらす致命傷

過去に医療系メディアが監修者不在のまま膨大なキュレーション記事を量産し、誤った情報や盗用コンテンツを数多く公開していた問題が大きく報道されました。結果として社会的批判が高まり、サイト自体が閉鎖に追い込まれ、運営企業の評判も急落。こうした事例は極端なものですが、「専門性や信頼性を軽視すると取り返しのつかないダメージを被る」ことを端的に示しています。ECサイトであれば商品の説明が誤っていたり、安全性に関する重要な情報を省略していると、クレームだけでなく法的リスクにも発展しかねません。E-A-Tに対する姿勢が甘いと、検索順位の下落だけでなく企業ブランドの信用も損なわれる可能性があります。

不透明な運営情報と低評価レビュー

また、運営者情報をまったく開示しない、あるいは問い合わせ先がメールアドレスのみといったECサイトにユーザーが不信を抱くのは当然です。実店舗の所在地や実在証明が薄ければ「詐欺サイトかもしれない」と感じるユーザーもいるでしょう。さらにレビューに対してまったく返信がなく、悪い評判を放置していると、SNSや口コミサイトで悪評が拡散する事態を招きやすくなります。こうした状況はGoogleからも「信頼性が低いサイト」と判断されるリスクが高まり、順位下落に直結する恐れがあります。

SEO対策との融合:技術的施策とE-A-T

構造化データで検索エンジンに情報を正しく伝える

E-A-Tを示すためには、サイト内の情報を正しく検索エンジンに伝える技術的工夫も重要です。構造化データ(Schema.org)を使って、商品ページには「Product」スキーマ、レビューには「Review」や「AggregateRating」スキーマを実装し、著者情報や企業情報にも対応するスキーマを適切に付与します。これによりGoogleはコンテンツの内容や著者の属性を機械的に理解しやすくなり、結果として検索結果のリッチリザルト表示やサイトのE-A-T評価をサポートする形になります。

内部リンクとカテゴリー構成の最適化

専門性を打ち出すためには、サイト内を適切に整理し、関連するコンテンツを内部リンクで結び付けることが欠かせません。ユーザーが興味を持った商品に関するより詳しい記事や動画、専門家監修の解説ページへすぐ飛べるようにリンクを設計するのです。たとえばコスメサイトなら「肌質別」「悩み別」「使用シーン別」といったユーザー目線のカテゴリを作り、そこから商品紹介やブログ記事へスムーズに遷移できるようにすると、サイト全体の専門性と使いやすさが両立します。

定期的なコンテンツ更新とリライト

ECサイトの品揃えや説明文は固定的になりがちですが、情報は日々変化するものです。商品のリニューアル、新商品追加、法令変更などがあれば、該当ページをアップデートする必要があります。古い情報のまま放置しているとユーザーからの信頼は得られず、Googleの評価も下がりかねません。定期的に在庫状況や価格、最新データをチェックして反映し、過去に書いた記事やFAQも適宜リライトすることで、常に新鮮かつ正確な情報を提供できるサイトになるでしょう。

情報源の信頼性確保と引用

公的機関・学術機関のデータを引用

健康食品や医薬品的な用途がある商品を扱う場合、厚生労働省や消費者庁、学会が公表しているデータや見解を参照することが望まれます。「どこが発表した情報なのか」を明確に示すだけでも、ユーザーや検索エンジンに対する信頼度は格段に上がります。逆に出典が不明な数値や曖昧な表現ばかりでは、「本当に正しいのか?」と疑われてしまうリスクが高まります。

参考文献や監修者プロフィールの提示

可能であれば記事の末尾やサイト内の専用ページで、参考にした文献や論文、監修者のプロフィール、所属団体などを一覧化すると良いでしょう。あまりにも論文調になる必要はありませんが、「情報の根拠を明示する」という姿勢はE-A-Tの観点で高評価につながります。また、監修を受けた場合は監修者の顔写真や経歴を載せて「この方が確かに監修している」ことを示すのも効果的です。

継続的なE-A-T向上のための運営

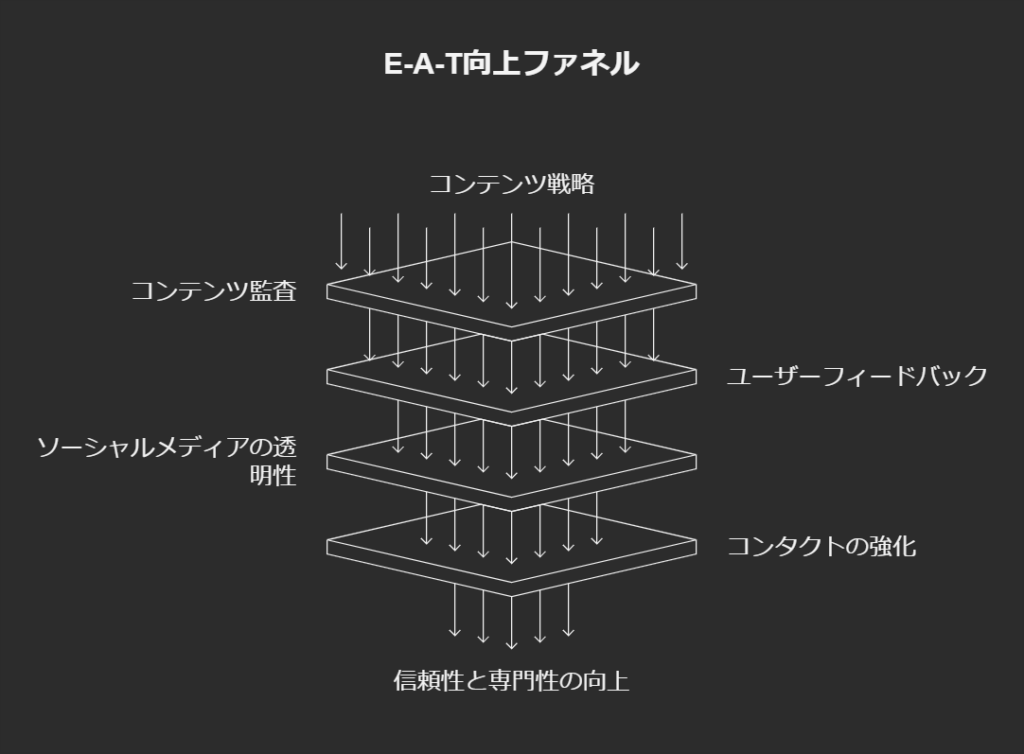

定期的なコンテンツ監査

一度専門的なコンテンツを作ったとしても、時が経てば古くなった情報やリンク切れが発生する可能性があります。そこで半年に1回、あるいは1年に1回などの頻度でコンテンツ監査を行い、公開済み記事の品質や正確性、重複などをチェックしましょう。必要に応じて加筆・修正・統合・削除を行うことで、サイト全体が常に高い水準を維持しやすくなります。

ユーザーフィードバックの収集と反映

ECサイト運営では、実際に購入したユーザーや問い合わせをしてきた方からの声が貴重なデータとなります。サイズ感に関する質問や「もっと〇〇が知りたい」といったリクエストがあれば、コンテンツを拡充していくチャンスです。Q&A形式のページやチャットボットを活用し、ユーザーが抱える疑問や不安を素早くキャッチして記事に反映するサイクルを回せば、より一層の専門性と信頼性が高められます。

透明性ある運営とSNSでの情報発信

ユーザーとのコミュニケーションを深める手段として、SNSの活用は大いに役立ちます。TwitterやInstagram、YouTubeなどで商品の裏話や実際の使い方を動画や写真で紹介すると、ユーザーが親近感を得ると同時に、「この企業は実態がある」「しっかり運営されている」という安心感につながります。トラブルや疑問に対してもオープンに回答し、真摯に改善策を提示する姿勢がある企業は、長期的に見てユーザーから支持されやすいでしょう。

コンタクト情報の充実とレスポンス

ECサイトで何か困ったことが起こったとき、ユーザーがすぐに連絡できる体制が整っているかは大きな信頼指標です。問い合わせフォームや電話対応、チャットサポートを適切に設置し、想定されるトラブルやFAQに対しても迅速に対応しましょう。レスポンスが遅い、もしくは自動返信メールのみで人力対応がまったく来ないなどの場合、ユーザーは「このサイト、大丈夫かな?」と感じてしまいます。丁寧なコミュニケーションを心がけることが、E-A-T向上の土台となります。

まとめ:E-A-Tを軸にした総合的な品質向上

ECサイトを成功へ導くには、売れる仕組み(価格戦略や商品魅力)だけでなく「信頼され、選ばれる理由」をしっかりと育む必要があります。Googleが提唱するE-A-Tは、単なるSEOテクニックではなく、ユーザーからの信頼を獲得するための本質的な指標とも言えます。

- 専門性(Expertise)

分野に特化した情報や専門家監修、正確なデータ、独自の体験レビューなどで充実度を高め、他社にはない価値を提供する。 - 権威性(Authoritativeness)

第三者評価や受賞歴、メディア掲載などを積極的に公開し、運営者・著者のプロフィールや実績も含めて「この分野では一目置かれているサイト」であることを示す。 - 信頼性(Trustworthiness)

運営者情報や企業データを明示し、セキュリティ対策や返品ポリシー、問い合わせ対応などあらゆる面でユーザーが安心できる設計を整える。

これら3つの要素をそれぞれ高めながら、継続的なコンテンツ監査と運営体制の改善を続けることが、ECサイトとしてのE-A-Tを総合的に押し上げる鍵です。実際に成功しているECサイトは、いずれも長期的な視野でユーザーとの信頼関係構築に力を注いでおり、それが結果的にSEOでも売上でも好影響をもたらしています。

一方で、E-A-T不足のまま運営を続けると、検索順位の下落やユーザー離脱、さらには評判の悪化など痛手を被る恐れがあります。大切なのは、E-A-Tを「やらされるもの」ではなく、「ユーザーに価値を届けるための指針」と捉え、サイト運営全体に組み込んでいくことです。

ECサイトは競合が多いからこそ、E-A-Tを意識したコンテンツ戦略で抜きん出る余地があります。専門家の知見を生かした商品解説、信頼できる第三者の評価やレビュー、丁寧で誠実な顧客対応など、細部にまでE-A-Tの精神を行き渡らせましょう。そうした取り組みの積み重ねが、ユーザーにもGoogleにも高品質と評価されるサイトを作り上げ、長期的な成長を支える基盤となるはずです。