カテゴリーページを強化するSEOコンテンツの作り方~オリジナルガイドコンテンツの活用と内部リンク戦略で差をつける~

Contents

はじめに:カテゴリーページに潜む大きな可能性

ECサイトやブログ、サービス紹介サイトなどあらゆるWebサイトにおいて、カテゴリーページは単なる「コンテンツの一覧を並べる場所」ではありません。実はサイト構造を明確にし、検索エンジンに専門性やテーマの体系を伝える要となるページであり、正しく最適化すれば大きなオーガニック流入を生む「ハブ」の役割を果たします。しかし多くのサイトではカテゴリーページを十分に活かしきれておらず、商品や記事のリストがズラッと並んでいるだけ、もしくは「どのページか分からない」状態で放置されているケースも珍しくありません。

本コラムでは、カテゴリーページを強化するために必要なSEO視点とコンテンツ制作のポイントを解説します。具体的には、以下のような要点を中心に進めていきます。

- カテゴリーページがSEO上重要な理由

- オリジナル説明文やガイドコンテンツの意義と最適な文字数

- 内部リンク戦略:構造設計からパンくずリストの活用まで

- キーワード選定と配置:カテゴリならではの注意点

- 中級者向けの高度なテクニックや注意点(E-E-A-T、広告バランスなど)

- 成功事例:大規模EC・中規模ブログ運営のケーススタディ

- 参考リソース:Google公式や業界トップクラスのSEOサイト

カテゴリーページをしっかり最適化し、サイトの強化につなげたい方に向け、中級者向け具体策をできるだけ網羅的にまとめました。10,000字規模とやや長文ですが、じっくり読み進めていただき、実際の運用に役立ててみてください。

カテゴリーページSEOの基本原則

1-1. なぜカテゴリーページがSEOで重要なのか

カテゴリーページは、サイトのコンテンツや商品を「テーマ別」に集約する重要な「ハブページ」です。たとえば以下のような役割を果たします。

- サイト構造の中核: カテゴリーページを中心に下位ページ(商品ページや個別記事)への道筋が形成されるため、サイト全体の情報体系が明瞭になります。Googleをはじめとする検索エンジンは、サイトをクロールするときにトピック単位で関連性を把握します。カテゴリページが整理されていれば、クローラーにも「このサイトは○○について詳しいのだな」と理解されやすくなるのです。

- ビッグキーワードの獲得: 多くのユーザーは、一般的に「広義のキーワード」で検索する傾向があります。ECサイトであれば「スマートフォン」「レディースファッション」といった大きな検索語を使う人が一定数存在します。これらはボリュームが大きいため狙いどころでもありますが、個別商品ページよりも「カテゴリーページ」が上位表示されやすいケースが多いのが実情です。

- ユーザーのナビゲーションを補助: ブログであれECサイトであれ、カテゴリーページはユーザーにとって「関連コンテンツを探す入口」となります。欲しい情報や商品をすぐに一覧できるため、利便性が高まり直帰率や離脱率の低減につながることが期待できます。

要するに、カテゴリーページはサイトテーマの中核を示す存在であり、最適化すればSEO上の大きな効果が期待できます。その一方で、「ただ並べているだけ」のカテゴリページは検索エンジンにもユーザーにもあまり評価されず、コンテンツが薄いとみなされるおそれがあるため注意が必要です。

1-2. カテゴリーページと商品ページ・記事ページの違い

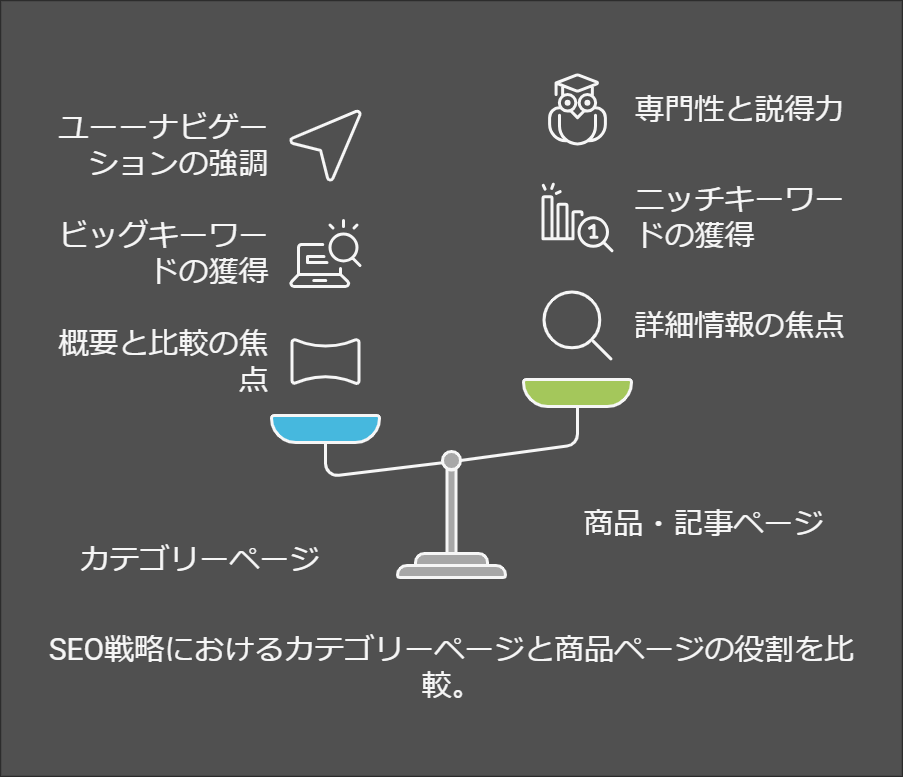

カテゴリーページは複数のコンテンツを束ねる「総論」のような立ち位置です。一方、商品ページ・記事ページ(ブログ記事など)は「各論」であり、個別の詳細情報を提供するのが役割。検索意図も微妙に異なります。

- カテゴリーページ:

- ユーザーが比較や一覧、概要を知りたい段階で訪問することが多い

- 大きめの検索キーワード(たとえば「ランニングシューズ」「デジタルカメラ」など)での集客を狙う

- 関連コンテンツへの入り口(回遊性を高める導線づくり)が肝心

- 商品ページ・記事ページ:

- 具体的な情報を深く知りたい段階や購買を決める直前などで訪問することが多い

- より詳細なキーワード(「ランニングシューズ アシックス 柔らかい」など)での集客を狙う

- 個別商品やトピックについての説得力、専門性が勝負

カテゴリーページは「大枠のまとめ」として機能する一方で、ユーザーが次にどのコンテンツ(商品ページや詳細記事)を閲覧すればいいかをしっかり導いてあげる必要があります。ここに SEOとUX両面の改善余地が大いに潜んでいるのです。

オリジナル説明文やガイドコンテンツの効果

2-1. カテゴリーページに説明文を追加するメリット

多くのECサイトやブログでは、カテゴリーページがリスト(商品一覧や記事一覧)だけで終わっていることがあります。たしかに一覧性を重視するあまり、テキストを載せない方がスッキリ見えるかもしれません。しかし近年では、短いオリジナル説明文やガイドコンテンツを加えることが推奨されています。そのメリットは大きく2つあります。

- 検索エンジンにコンテキストを与える: GoogleのJohn Mueller氏が示唆しているように、ページの主題を少しでもテキストで明確にしてあげると、クローラーが「何についてのカテゴリか」を理解しやすくなります。

- ユーザーへの情報提供・回遊促進: 単なる一覧だけでなく「カテゴリ全体の特徴」や「商品の選び方のポイント」「人気記事のハイライト」などをテキストで説明すれば、利用者がスムーズに目的の情報を見つけられるようになります。

2-2. 適切な文字数や情報量

「カテゴリーページの説明文は何文字が最適なのか?」という問いについては、諸説ありますが、**150~300語(300~600字程度)**のコンパクトな分量が目安と言われています。

- ユーザーがパッと目を通せる

- 必要以上の冗長な説明にならない

- Googleがページのテーマを十分に理解できる

あまりに長い説明文を冒頭や上部に入れてしまうと、ユーザーが本来見たい商品・コンテンツ一覧が下に押しやられてしまい、UXを損ねる恐れがあります。ECサイトのカテゴリーページであれば、長文をダラダラ表示するよりも折りたたみ形式にして「続きを読む」で展開させるなど、デザイン上の工夫が望ましいでしょう。

2-3. 説明文・ガイドコンテンツで盛り込むべき要素

- イントロダクション:

「このカテゴリはどんなテーマを扱っているか」や「どんな人が利用するとメリットがあるか」を簡潔に示す。 - おすすめの使い方・選び方:

商品であれば「サイズの選び方」や「初心者向けにまず押さえるべきポイント」、記事一覧なら「当サイトの人気コンテンツ3選」など。 - 内部リンク:

カテゴリ内で特に人気の高い商品や記事ページ、あるいはより詳細なブログ記事へのリンクを文章内にさりげなく配置することで回遊率を上げる。 - FAQや豆知識:

ユーザーが抱えがちな疑問を簡単にQ&A形式で入れてみる。検索エンジンの「People Also Ask」に対応できる場合もある。

これらの要素をあくまで「ユーザーにとって有益か」という観点で厳選し、自然な形でまとめるのがポイントです。上部・下部どちらに配置しても大きな差はないと言われていますが、上部に短い概要を入れ、ページ下部に詳細ガイドを配置するなど、視線移動やデザインに配慮すると良いでしょう。

2-4. 競合サイト・事例から学ぶ

大手ECサイトや上位にランクインしているブログを見ると、カテゴリーページに独自のガイドコンテンツを設けている例が散見されます。たとえばカテゴリ下部に「○○の選び方」と題したコラム的なセクションを設置し、ユーザーが商品選定に迷わないようにアドバイスしていたり、関連ブログ記事へのリンクをリストアップしているケースです。

また、内部リンクを強化しただけで「関連キーワードの検索順位が上昇し流入が大幅に増えた」という報告も多数あります。逆に、長すぎるテキストを削除・簡潔化してSEO評価が上がった例もあるため、適切な情報量を見極めることが重要です。

内部リンク戦略

3-1. カテゴリーページを起点としたサイト構造最適化

カテゴリーページは、サイト内部で最もリンクを集めるページの一つになり得ます。多くの場合、メインナビゲーションやフッター、サイドバーなどからのリンクが集中し、さらに外部サイトからもリンクされやすい「重要ページ」になることが少なくありません。そこで大切なのは、カテゴリーページから下位のサブカテゴリや商品ページへ、効率よく内部リンクを流す設計です。

- 階層構造を浅くする:

ホーム → カテゴリ → サブカテゴリ → 商品ページ といった形で、どのページも3クリック以内に到達できることが望ましいとされています。クローラーの巡回効率だけでなく、ユーザーも深い階層を辿るのを面倒に感じるからです。 - カテゴリ間の横断リンク:

関連性の高いカテゴリ同士であれば、ページ下部やサイドバーに「関連カテゴリ」への誘導リンクを設けるのも手です。ただしあまりにも多くリンクを張りすぎると、ユーザーが混乱するので注意。 - URL構造:

example.com/カテゴリ/商品名のように、カテゴリ名を含む階層的なURLを設定すると、サイトの論理構造がわかりやすくなります。パンくずリストと合わせて実装するとさらに効果的です。

3-2. パンくずリストでユーザーと検索エンジンを導く

パンくずリスト(breadcrumb)は、ユーザーがサイト内で現在いるページの位置をひと目で把握できる優れたUI要素です。たとえば「ホーム > カメラ > ミラーレス > 商品名」というリンクの並びがページ上部に表示されているようなイメージですね。

- クローラビリティへの貢献:

検索エンジンもパンくずリストを見て階層関係を把握しやすくなります。加えて構造化データをマークアップすれば、検索結果にパンくず経路が表示される場合もあり、CTR向上が見込めます。 - ユーザー体験:

大規模サイトでは特に、ユーザーは自分が今どの階層にいるのか分からなくなることがあります。パンくずリストで上位カテゴリやホームに素早く戻れるため、迷子を防げるわけです。UXが良くなると結果的にSEOにもプラスに働く可能性が高いです。

パンくずリストは基本的に全ページに実装するのがおすすめ。カテゴリーページにももちろん表示し、ユーザーがさらなる上位カテゴリや同列カテゴリに移動しやすいようにしましょう。

3-3. 説明文への内部リンク活用

先述した通り、カテゴリーページの冒頭や下部に説明文を追加するとき、テキスト内に関連する商品ページやブログ記事の内部リンクを自然な形で含めるのはとても有効です。たとえば、

「初めて○○を購入する方は、初心者向けガイド記事もあわせてご確認ください。

また、当カテゴリ人気No.1の○○は機能面でも充実しているので、ぜひチェックを。」

のように誘導すると、ユーザーの回遊を促すだけでなく、クローラーにも「これらのページが重要」というシグナルを送れます。ただしあまりにリンクが多いとゴチャゴチャして読みづらくなるので、1~3個程度が適切です。

3-4. アンカーテキスト最適化

内部リンクを張る際、アンカーテキスト(リンクテキスト)が重要な意味を持ちます。「こちら」や「詳しくはこちら」ではなく、リンク先の内容を示す言葉(例:「○○の選び方ガイド」など)を使うことで関連性シグナルを高められます。

また、すべて同じアンカーテキストにするよりは、文脈に合わせて適度にバリエーションを持たせることが望ましいとされています。「自然かつ文脈に即したリンク」を徹底しましょう。

SEOにおけるキーワード選定と配置

4-1. カテゴリーページ向けキーワードの考え方

カテゴリーページのターゲットキーワードは、そのカテゴリ名や総称になることが大半です。ECサイト例として「レディースファッション」「ゲーミングPC」などが分かりやすいでしょう。しかし単にカテゴリ名をタイトルに入れるだけではなく、検索ボリュームや検索意図に合った関連キーワードを踏まえページ全体を最適化することが大切です。

- サブキーワードの検討:

「レディースファッション」であれば、「大人可愛い」「プチプラ」「高級ブランド」などユーザーが絞り込み検索に使いそうなサブキーワードをリサーチし、可能な範囲で説明文やFAQに反映させます。 - 検索結果の傾向分析:

もし「レディースファッション」というキーワードで検索したとき、競合サイトの上位ページが全てカテゴリーページなら、カテゴリとしてのアプローチは適切ということです。逆に、情報系の記事ばかりが上位に出るキーワードであれば、別途ブログ記事などで対応する方がいいかもしれません。

4-2. タイトルタグ最適化

<title>タグは最も重要なオンページ要素のひとつ。カテゴリーページの場合、

レディースファッション|サイト名

のようにカテゴリ名をしっかり先頭に持ってきます。サイト名やブランド名は後ろに付与し、全角30文字前後に収まるよう調整するのが基本です。もしカテゴリの特徴を強調したいなら

レディースファッション|プチプラからブランドまで幅広い品揃え|サイト名

という形もあり。長くなりすぎない範囲でUSP(独自の売り)を盛り込めばクリック率を高める助けになります。

4-3. メタディスクリプションとH1タグ

- メタディスクリプション

直接のランキング要因にはならないものの、検索結果画面に表示されるスニペットとして重要です。ページ内容を要約し、主要キーワードを含みつつユーザーが興味を持つ説明を書くようにしましょう。例:「レディースファッションのカテゴリページ。○○など人気ブランドを多数取り扱い。春夏新作から定番品まで豊富なアイテムを揃えています。今なら送料無料キャンペーン実施中!」など。 - H1タグ

一般的にカテゴリーページの場合、H1見出しにはカテゴリ名をそのまま採用します。CMSの仕様上、自動でH1が入ることも多いです。追加で説明文を書く場合はH2以下の見出しを使用し、無理にH1を増やさないようにします。

4-4. 本文へのキーワード配置のコツ

説明文やガイドコンテンツ内で、主要キーワードと関連キーワードを自然な文脈で散りばめます。検索エンジンは単純なキーワードの出現回数より、コンテンツ全体の文脈や網羅性を重視していますので、読み手に価値がある形で書くのが第一。

また「価格」「レビュー」「人気」「比較」など、そのカテゴリに典型的に関連する単語を加えることでロングテールキーワードにも対応できることが多いです。ただし詰め込みすぎには注意し、ユーザーが読みやすいテキストを書くことを優先してください。

中級者向け具体的テクニック・注意点

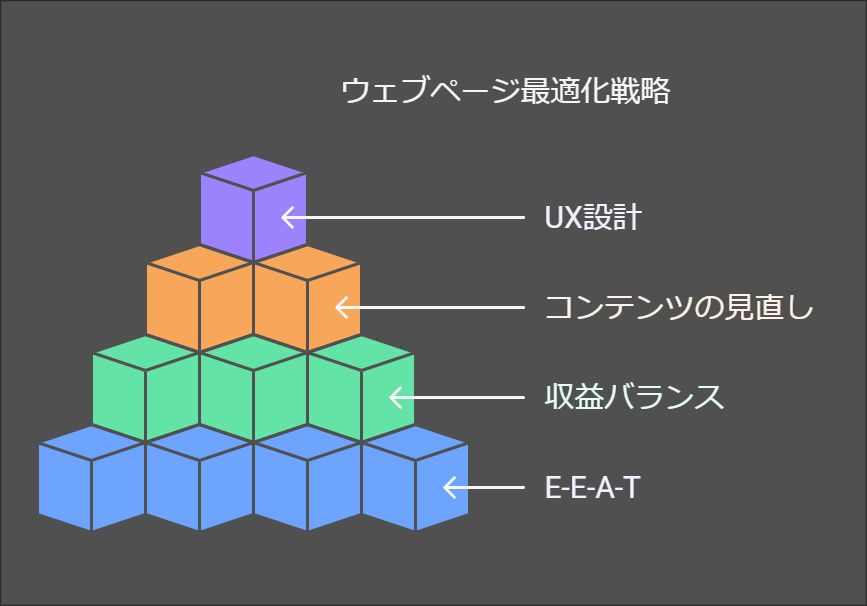

5-1. E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)への配慮

Googleが品質評価ガイドラインで重視するE-E-A-Tの概念は、カテゴリーページにも当てはまります。とはいえ、カテゴリーページで著者情報を細かく出す必要はあまりありませんが、以下の点を意識することが望ましいです。

- Expertise(専門性):

当該カテゴリについての専門知識がサイト全体で証明されているか。カテゴリ内の記事や商品説明が充実しているか。 - Authoritativeness(権威性):

第三者評価(被リンクやSNSシェアなど)を得ることや、実績・受賞歴を載せるといった方法で権威を示す。 - Trustworthiness(信頼性):

会社概要やプライバシーポリシーの整備、カスタマーサポート情報などを明示し、ユーザーが安心して利用できるサイトだと示す。 - Experience(体験):

運営者やライター自身の体験談を混ぜるのは、カテゴリーページではあまり多くありませんが、もし「専門店だからこそのオススメ商品ベスト3」などを短く書くと差別化につながります。

E-E-A-Tはサイト全体の評価に直結し、カテゴリーページ単独ではどうしようもない部分もありますが、ページ内のテキストやリンク先のクオリティを高めることが基本です。

5-2. 広告・アフィリエイトリンクとのバランス

収益化を狙うサイトでは広告やアフィリエイトリンクをカテゴリーページに掲載するケースもあるでしょう。ただし、ページ冒頭から大きな広告バナーを貼りすぎたり、アフィリエイトリンクが羅列されているだけだったりすると、ユーザーの離脱率が高まりSEOにも悪影響が出かねません。

Googleは「付加価値のないアフィリエイトページ」を低品質として扱う方針を明言しています。カテゴリーページに収益要素を置くのであれば、しっかり独自の解説や付加情報を加えて、ユーザーに価値あるページに仕上げるようにしましょう。

5-3. アルゴリズムアップデートを意識したコンテンツの見直し

GoogleのコアアップデートやHelpful Content Updateなどが実施されるたびに、カテゴリーページが大きく順位変動を受けるサイトもあります。薄い内容のページを大量に抱えているサイトは特にリスクが高いといわれます。

- 冗長なテキストはあえて削除する決断も:

もともと「SEO目的で長文を貼っていた」カテゴリーページが、ユーザービリティを損ねている場合、一部を削除して簡潔にすることでむしろ評価が上がるケースがあります。 - 継続的なアップデート:

商品ラインナップの変更やブログ記事の追加に伴い、カテゴリーページの説明文やリンク先も定期的に更新する。古くなった情報を放置するとユーザーの満足度が下がり、検索順位に悪影響を及ぼす可能性があります。

5-4. サイト全体のナビゲーション・UX設計

カテゴリーページだけ頑張っても、サイト全体のナビゲーションが煩雑だとUXは向上しません。特にBtoCのECサイトなど大規模になりがちなサイトは、「メインカテゴリ」「サブカテゴリ」「ブランド別」「価格帯別」などの多層構造を整理し、ユーザーが探しやすい設計をする必要があります。

ファセットナビゲーション(絞り込み検索)を導入する場合は、重複ページが量産されないようにnoindexやカノニカルなどを適切に設定する工夫も必要です。

ケーススタディ・実例

6-1. 大規模ECサイトでの説明文簡略化

ある海外の大規模ECサイトでは、各カテゴリーページに数千文字もの長文説明を長年掲載していました。しかしユーザー調査の結果、多くのユーザーがそれをほとんど読まず、商品一覧へ一刻も早くアクセスしたがっていることが判明。そこで思い切って説明文を大幅に削り、300~500文字程度の簡潔なガイドと「人気商品のクイックリンク」だけを残したところ、

- コアアップデート後にカテゴリーページの検索順位が向上

- ユーザーの離脱率が下がる

- 滞在時間がやや増える

といったポジティブな変化が見られたそうです。運営者は「長すぎるテキストは逆効果。ユーザーが何を本当に求めているか、ちゃんと理解することが大事だ」と総括しています。

6-2. 中規模ECでのオリジナルコンテンツ追加

一方、ほとんどテキストがなかったサイトがオリジナルのガイドコンテンツを追加して成果を上げた事例もあります。ある中規模ECサイトは、商品カテゴリーページが単なる一覧のみで検索順位が伸び悩んでいました。そこで専門ライターを起用し、カテゴリ下部に500文字程度の豆知識やおすすめ商品ガイド、FAQsを設置。

結果、関連キーワードでの検索ボリュームを拾い、オーガニック流入が20%増加しただけでなく、ページの滞在時間も向上。特にFAQ形式で「初心者が陥りがちな疑問に回答」した部分がユーザーから高評価を得たという声があったそうです。カテゴリーページにおける「必要最小限+αのコンテンツ追加」が功を奏した好例です。

6-3. ブログサイトでのカテゴリーページ活用

ある大手ブログメディアでは、カテゴリーページをただの記事一覧としてではなくランディングページとして積極的に設計しました。カテゴリ名をH1とし、冒頭にカテゴリの概要を短く書き、カテゴリ内の厳選3~5記事に見出し付きでリンクする形に整備したところ、

- 直帰率の大幅低減

- サイト内回遊が増加

- 「○○のまとめ」といったクエリで上位表示

が実現。ユーザーがトップページ経由でなく検索経由でカテゴリページに直接訪れた際に、すぐに自分の興味に合った関連記事を見つけやすくしたのが大きいと推測されます。カテゴリーページが“目次”のように機能しているわけです。

その他参考資料・リファレンス

7-1. Google Search Central(旧Webmaster)公式ドキュメント

特にサイト構造や内部リンクについての章、重複コンテンツ・スパムポリシーの項目などはカテゴリーページを整備する際にも役立ちます。John Mueller氏のオフィスアワーで語られるトピックも合わせて追うと、公式の見解を実装に活かしやすいです。

7-2. 業界トップクラスのSEOサイト

- Ahrefs ブログ:「SEO for E-commerce Category Pages」

Eコマースのカテゴリーページ最適化の手順や、UXとのバランスが詳しく解説されており参考になります。 - Neil Patel ブログ:「SEO for Category Pages: 12 Proven Ways to Optimize」

具体的なコンテンツ例、FAQ活用、内部リンク戦略など実践的なヒントが豊富。 - Yoast.com:サイト構造に関する記事が多数。WordPressユーザーは特に参考になります。

7-3. 国内事例・Web担当者Forumなど

日本語の事例としては、Web担当者Forumや検索エンジン系のブログ媒体などで「カテゴリーページにテキストを追加した成功例・失敗例」の情報を数多く見つけることができます。たとえば「カテゴリーページ SEO」で検索すると、実際の施策やデータを示した事例紹介記事がヒットするので目を通してみるとよいでしょう。

まとめ:カテゴリーページこそ最大のチャンス

カテゴリーページを強化するSEOコンテンツの作り方を、基本から中級者向けの高度なテクニック・注意点まで概観しました。ポイントを整理すると以下の通りです。

- カテゴリーページは「サイトのハブ」:

大きな検索キーワードを獲得し、ユーザーの回遊を促す要。商品や記事の単なる一覧に留めず、サイト構造を最適化し、テーマを明確に伝える重要ページとして認識しましょう。 - オリジナル説明文やガイドコンテンツが鍵:

300~600字程度を目安に、カテゴリ全体を俯瞰した解説や選び方、FAQなどを盛り込む。文字数は長すぎず短すぎず、ユーザーの手助けになる情報を選別することが大事です。 - 内部リンク戦略でクローラビリティとUXを同時に向上:

パンくずリストを活用し、カテゴリページ同士や関連記事と相互に関連付け、サイト全体を分かりやすく整理します。説明文中に人気商品や主要記事への誘導リンクを自然に配置し、回遊率アップを図りましょう。 - キーワード選定と配置:

タイトルタグ・H1・メタディスクリプションなどに主要キーワードを適切に盛り込み、本文では関連ワードを含めつつ自然で読みやすいテキストを心がける。検索結果でのクリック率を高めるためのコピーライティングにも配慮する。 - E-E-A-Tや広告バランス、アルゴリズム更新への対応:

Googleはユーザーにとって有益なページを高く評価します。オリジナリティが薄いアフィリエイトリンクや過剰な広告は逆効果。不要な長文を削る判断も時には必要です。定期的にコンテンツを見直し、リフレッシュを行いましょう。 - ケーススタディに学ぶ:

- 長文を削除して上位表示を獲得した大規模EC

- 短いガイドを追加して流入が増えた中規模EC

- カテゴリーページをランディングページ化したブログメディア

いずれも「ユーザーが本当にほしい情報」を提供することで成果を上げています。

カテゴリーページは、ホームページや個別記事以上にサイト全体を象徴する存在かもしれません。そこに独自のガイドコンテンツを加え、内部リンク戦略を徹底すると、SEOの基盤が大きく強化されます。特にECサイトや大規模なブログを運営している方にとっては、カテゴリーページの最適化がサイト全体の底力を引き上げるカギとなるはずです。

これまであまり手を入れられていなかった方は、このコラムをきっかけにカテゴリーページの再点検を行い、SEOとUXの観点で必要な改善を進めてみてください。そうすることで、中級者以上を目指すSEO担当者として、より一段上の成果が得られることでしょう。ぜひ実践に取り組んでいただき、貴サイトのパフォーマンス向上につなげてください。