canonicalタグで重複コンテンツを回避する方法

重複コンテンツの解消策として代表的な「canonicalタグ」。しかし、ただタグを貼れば万事解決というわけではありません。特にECサイトのように商品バリエーションやフィルター機能など、多数のURLパターンが存在する環境では、重複コンテンツやURL正規化の問題が一層複雑になります。本記事では、重複コンテンツが検索エンジンの評価に及ぼす影響から、canonicalタグの具体的な導入方法、さらにはECサイトならではの注意点や他の正規化手法との比較まで、徹底解説します。長文ですが、ぜひ最後までご覧いただき、正しくcanonicalタグを活用できるようにしていただければ幸いです。

Contents

- 1 はじめに:重複コンテンツが生む問題とは

- 2 canonicalタグとは:基本概念とSEOへの影響

- 3 ECサイトで特に多い重複コンテンツの例

- 4 canonicalタグの設置方法:HTMLとHTTPヘッダーの使い分け

- 5 canonical設定時の注意点とよくある失敗パターン

- 6 検索エンジンがcanonicalタグをどう評価するか

- 7 canonical設定の効果検証:実装後に必ずチェックすべきこと

- 8 他の正規化手法との比較:リダイレクト・robots.txt・noindexとの使い分け

- 9 ECサイト運営者が押さえるべきcanonical設定のポイント

- 10 まとめ:canonicalタグは重複管理の要だが、運用には一貫性と慎重さが必要

はじめに:重複コンテンツが生む問題とは

まず、重複コンテンツがなぜ問題になるのかを整理しましょう。検索エンジンがWebサイトをクロールする際、同じ内容を持つページが複数の異なるURLで存在していると、検索エンジンは「どれを正規版として扱えばいいのだろうか」と混乱してしまいます。結果として、

- リンク評価が分散し、各ページの検索順位が下がる

- 意図しない重複ページが検索結果に表示される

- クローラーが不要な重複ページに時間を割いてしまい、重要ページのクロールが遅れる(クロールバジェットの浪費)

といった弊害が起こります。特にECサイトでは色違い・サイズ違いの商品ページや、フィルタによるパラメータ付きURLなど、ほぼ同じ内容なのにURLが違うケースが頻発するため、この重複問題に悩まされがちです。

この問題を解決するために活用されるのがcanonicalタグです。canonicalタグは「検索エンジンに対してこのページの正規URLをこれにしてください」と伝えるためのHTMLタグで、重複コンテンツの評価を特定のURLに集約する効果を持ちます。ECサイトに限らず、大規模サイトの運営ではほぼ必須の知識と言えるでしょう。

canonicalタグとは:基本概念とSEOへの影響

canonicalタグの基本的な役割

canonicalタグ(リンク要素)はHTMLの<head>内などに指定することで、「このページと内容がほぼ重複しているページが存在する場合、正規のURLはこれだ」と検索エンジンに示す手段です。これを適切に設定することで、リンク評価や検索順位の分散を防ぎ、狙ったURLに集中的に評価を集めることが期待できます。

たとえばECサイトで「赤いシャツ」と「青いシャツ」が別URLで掲載されている場合、商品説明文はほとんど同じになることが多いでしょう。そこにcanonicalタグを仕込んで「メインとしたいURL」を指定すれば、検索エンジンはそれらを同一コンテンツとみなし、主に指定されたURLを“正規”扱いして評価を統合してくれます。実際のユーザー画面では別ページとして成立させたいが、検索エンジン上では一本化したい──そんな場合にCanonicalタグは非常に重宝します。

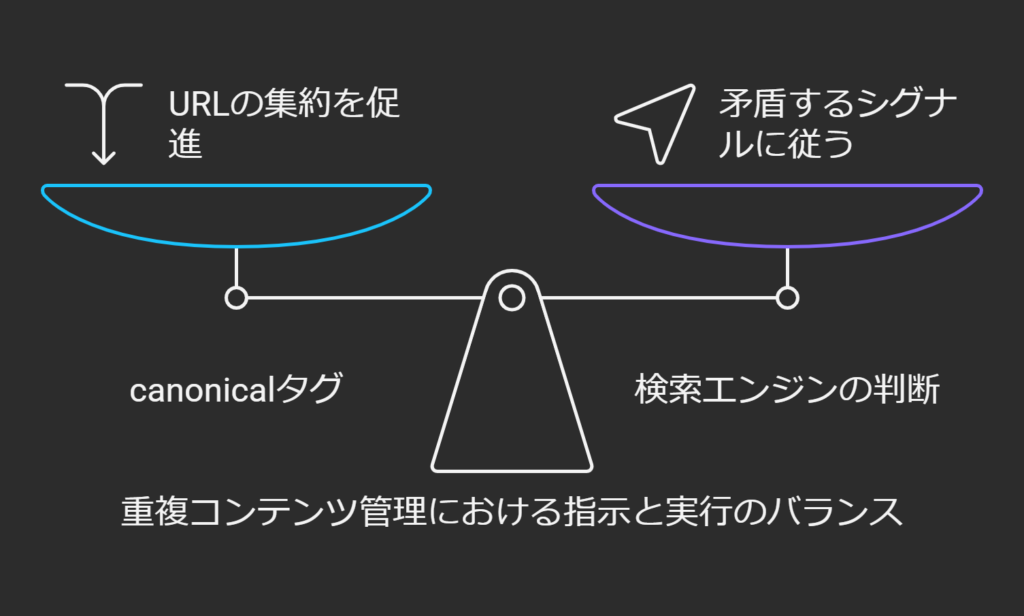

canonicalは「絶対の指令」ではなく「強いヒント」

GoogleやBingなど主要検索エンジンは、canonicalタグを「強いヒント」として扱うと公言しています。つまり、サイト管理者がcanonicalタグで指定したURLを原則として尊重する一方で、もし他の要素(内部リンク構造やリダイレクト設定など)と大きく矛盾している場合には、検索エンジン側が独自に判断してしまう可能性もあるということです。

またGoogleのJohn Mueller氏が言及しているように、Googleは約40ものシグナルを元に最終的な正規URLを決定しています。canonicalタグがあっても、内部リンクがバラバラであったり、サイトマップに正規ではないURLが含まれていたりすると、Googleは混乱して意図に反するURLを正規版とみなすことがありえます。

SEO上のメリット:評価集約とクロールバジェットの有効活用

重複コンテンツは、一種の「評価漏れ」を引き起こします。もし外部サイトから被リンクが分散してしまうと、検索エンジンは「どのページを高く評価すべきか」決めづらくなり、結果として順位が落ちたり、思わぬURLがインデックスされ続ける可能性があるのです。

canonicalタグを適切に設定すれば、被リンクやサイト内リンクが「本当に評価してほしいページ」に集まるようになり、リンク効果が最大化されます。また、重複ページを統合できれば、クローラーも余計なページを巡回せずに済み、クロールバジェットを節約できます。ECサイトのように商品数が膨大な場合には、クロールバジェットが限られているため、できるだけ検索エンジンに効率よく主要なページを見てもらうことが重要です。

ECサイトで特に多い重複コンテンツの例

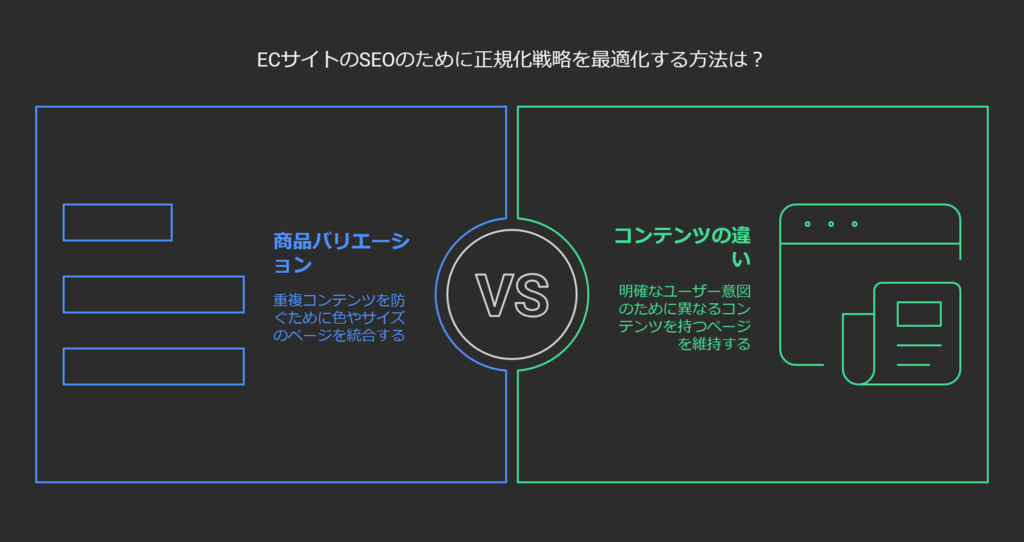

商品バリエーションページ

ECサイトではよく「色違い」「サイズ違い」「素材違い」など、1つの商品を複数バリエーションに分割してページを用意するケースがあります。商品名や説明文はほぼ同じ、画像も色以外はほぼ変わらない──このように内容が類似しすぎると、検索エンジンには「ほぼ重複したページが大量にあるサイト」とみなされてしまいがちです。

とはいえ、ユーザー体験的には色ごとにページを用意したほうが買いやすかったり、在庫管理の都合でURLを分けておきたいこともあるでしょう。そのような場合、どのページを「正規版」と見なすかをcanonicalタグで示すことで、検索エンジン上は1つのページとして評価を集約しながら、ユーザーには複数URLを見せるという方法がとれます。

たとえば、青いシャツのページには<link rel="canonical" href="https://example.com/shirt-main" />のように、メインとなるシャツページを指し示します。メインページが赤シャツか青シャツかは運営の方針次第ですが、売れ筋のカラーを正規ページに指定する、あるいは親となる「総合ページ」に統一するケースが一般的です。

フィルタやソートで生成されるパラメータ付きURL

ECサイトで「価格順」「人気順」「色をブルーだけに絞り込む」などの操作をすると、URLにパラメータ(クエリストリング)が付与されることが多いですよね。

例)

https://example.com/products?sort=price_deschttps://example.com/products?color=blue

これらパラメータ付きURLは、一見異なるURLに見えますが、表示している商品一覧がほぼ同じ場合は重複扱いされる恐れがあります。そこで、パラメータ付きURLから本来の正規URL(例:/products/blue/など静的なURL)へcanonicalタグを付与することで、検索エンジンに「インデックスしてほしいページはこっちですよ」と示すわけです。

とくにECサイトでは在庫検索や複雑なカテゴリ組み合わせが存在し、想定外のURLパラメータが発生することもしばしば。こうした場合、URLパラメータの生成パターンを把握しつつ、最終的に評価してほしいURLを一貫してcanonicalで指示しておくことが重要です。

複数カテゴリからアクセスできる同一商品ページ

ECサイトには「セール」カテゴリや「新着」カテゴリなど、同一の商品が複数のカテゴリに属しているケースもあります。あるユーザーは「セール品一覧」から商品Aへアクセスし、別のユーザーは「新着一覧」から同じ商品Aへアクセスする──このときURLパスが異なると、検索エンジンから見ると2つ(あるいはそれ以上)のURLで同じ商品が載っていることになります。

こうした状況でもcanonicalタグが効果的です。実運用では「商品そのもののページ(たとえば /products/item-A)を正規版とし、カテゴリ別ページにある同じ商品のURLにcanonicalを仕込む」方法がよく取られます。こうすることで、カテゴリページでの重複リスクを最小限にしつつ、本来インデックスさせたい商品ページに評価を集めることが可能です。

canonicalタグの設置方法:HTMLとHTTPヘッダーの使い分け

1ページ1 canonical:HTMLの<head>への記述

canonicalタグを使う最もシンプルな方法は、各重複ページのHTMLソース内の<head>要素に以下のような記述を追加することです。

<link rel="canonical" href="https://example.com/your-main-page/" />hrefには正規扱いしたいURL(絶対URL)を指定します。- 同一ページ内に複数のcanonicalタグを設置しないことが絶対条件です。複数ある場合、検索エンジンは解釈できずすべて無視されるリスクがあります。

HTMLを直接編集できない場合、WordPressならSEOプラグイン(Yoast SEOやAll in One SEO Packなど)でcanonical設定を行うことが可能です。またECカートシステムでも、商品テンプレートにcanonicalを自動挿入できる仕組みが整っている場合があります。

HTML以外ならHTTPヘッダーで

もしPDFや画像などの非HTMLコンテンツにcanonicalを設定したい場合や、サーバーサイドで動的にコントロールしたい場合は、HTTPレスポンスヘッダーで指定する方法があります。具体的にはレスポンスヘッダーに以下のような行を追加します。

Link: <https://example.com/your-main-page/>; rel="canonical"GoogleはHTTPヘッダーでのcanonical指定もサポートしているため、HTMLを編集できないコンテンツでも正規URLを指示できます。ただし運用の難易度が上がるため、特別な理由がない限りはHTML内での指定が一般的でしょう。

サイトマップの正規化

XMLサイトマップには直接canonicalタグを書くことはできませんが、サイトマップには「インデックスしてほしい正規URL」だけを掲載することで、検索エンジンへ弱いながらも正規化のヒントを与えられます。Googleはサイトマップに重複ページを含めることを推奨していません。あくまでメインとなるページだけを載せ、検索エンジンに「このURLをサイト内の正規版として扱ってください」というシグナルを送る意図があります。

ただし、あくまで「弱い」シグナルです。最終的な正規URL判断は、canonicalタグやリダイレクト、内部リンク状況など、他の要素との整合性で決まるため、サイトマップだけに頼らず、必ずHTMLやリダイレクトなど複数の施策を組み合わせましょう。

canonical設定時の注意点とよくある失敗パターン

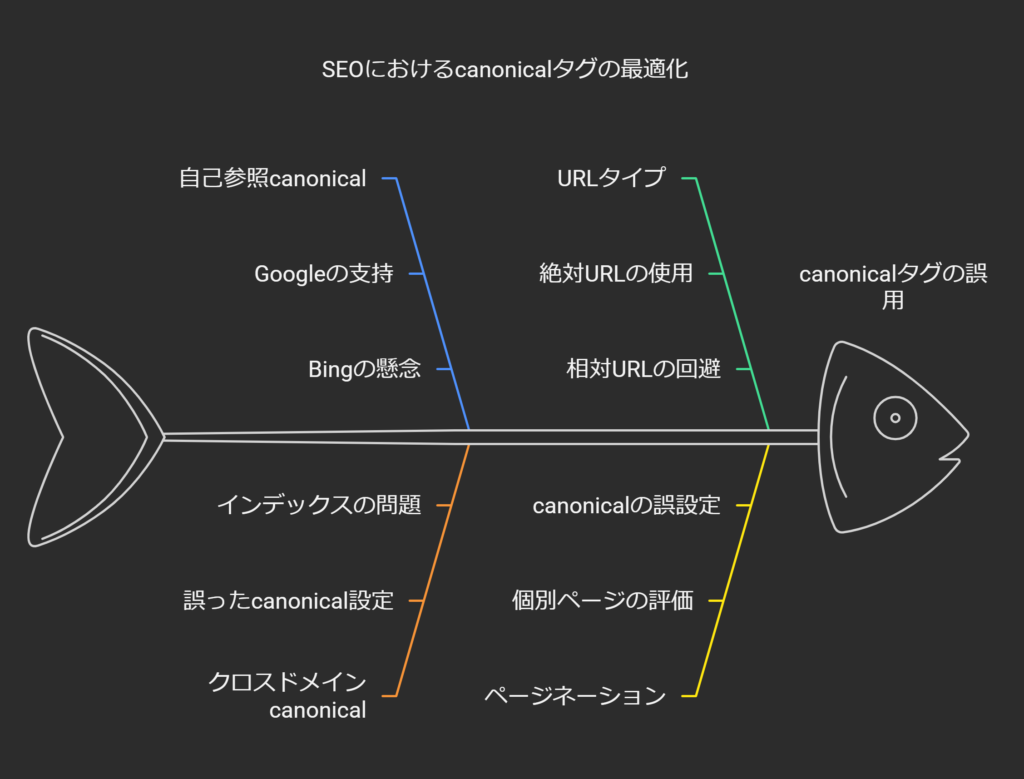

自己参照canonicalはOK? それともNG?

- Googleの見解: すべてのページに自己参照canonical(自分自身をcanonical先に指定する)を入れても問題ないとしています。これは「万が一URLの重複が発生したときに備えて、自分は自分が正規版だと明示する」という目的があり、大規模サイトでも採用される手法です。

- Bingの見解: かつてBingの担当者は「すべてのページで自己参照canonicalは乱用っぽく見える。必要性が薄いなら付けないほうがよい」といった立場を示していました。ただし現在はBingも大筋でGoogleと同様の扱いをし、あまり神経質になる必要はないとも言われています。

結論として、自己参照canonicalがあって困るケースはそう多くないため、特にECサイトなどシステム的に一律挿入する場合はそのままでも問題ありません。しかしBingを重視するなら、1ページ1ページが本当に重複リスクあるかを見極め、必要な箇所だけにcanonicalを設置する方法もあります。

クロスドメインcanonicalの慎重な運用

他ドメインでコンテンツを転載する際、転載先にオリジナルサイトへのcanonicalを貼る「クロスドメインcanonical」が可能です。これにより、検索エンジン上ではオリジナルサイトが正規版として評価され、転載側ページは「同じ内容だが正規版ではない」として扱われます。

ただし、誤って自サイトの主要ページに他ドメインをcanonical先に指定してしまうと、インデックスが他ドメインに吸われる事態が起こりえます。実際、ホームページのcanonicalを誤って別ページに向けてしまい、トップページが検索結果から消えた事例が報告されています。クロスドメインを扱う場合は、設定ミスのリスクを十分理解し、テストを徹底する必要があります。

相対URLは避け、絶対URLを使う

canonicalタグのhrefにはプロトコル・ドメインを含む完全なURL(絶対URL)を指定するのがベストプラクティスです。相対URLを書くと、例えばhttps://とhttp://の混在や、wwwの有無など微妙な差異を正確に解消できなくなる恐れがあります。また、どのページから見たパスなのか解釈に迷いが生じる場合もあり、結果的に検索エンジン側の判断ミスを誘発する可能性があるためです。

ページネーションとcanonical

ブログ一覧や商品一覧が複数ページにまたがる場合(2ページ目、3ページ目…と続くページャー構造)にどうcanonicalを貼るか、意外と迷うサイト管理者が多いです。

- 推奨策: ページ2以降も、それぞれが独自のコンテンツ(商品や記事)を掲載しているなら、自己参照canonical(自分自身を正規URLとする)を使うのが基本です。

- よくある誤り: ページ2以降を全部ページ1にcanonicalしてしまう。すると、ページ2やページ3に掲載されている商品は検索エンジン上でインデックスされにくくなり、サイト全体の評価を落とす原因にもなります。

かつてはrel="prev"やrel="next"でページネーションを示す手法がありましたが、Googleはこれを公式に無視すると発言しているため、現在は各ページを個別ページとしてしっかり評価してもらうのが主流です。もし「すべてを一覧表示する1ページ」を用意できるなら、そこへcanonicalを集める戦略も存在しますが、在庫数が膨大なECサイトでは現実的でないことも多いでしょう。

robots.txtとの併用は注意

重複ページをクローラに見せないために、robots.txtでクロールをブロックしてしまうと、検索エンジンはそもそもページの内容を確認できず、canonicalタグも読み取れません。その結果、正規化がうまく機能せず、逆に「URLだけは知っている(が中身は見れない)謎のページ」としてインデックスに残りかねません。

重複ページをブロックするのであれば、robots.txtよりもnoindexタグ(もしくはX-Robots-Tagのnoindex)を使ったほうが確実です。ただし、ECサイト側では「インデックスはさせたいが正規ページ以外に評価を与えたくない」というケースもあるため、その場合はnoindexではなくcanonicalが適切になります。サイト全体の設計を見極めて方法を選ぶことが大切です。

canonicalとnoindexの併用

<meta name="robots" content="noindex">は「インデックスさせたくない」を意味し、canonicalは「インデックスするときはこのURLに統合してほしい」という指示です。矛盾した意図となるため、同時設定は一般に推奨されません。

ただ、GoogleのJohn Mueller氏によると「特別なケースでnoindexとcanonicalを併用すること自体は技術的に可能だが、基本的には片方を明確に選んだほうがトラブルは少ない」としています。インデックスさせたくないならnoindex、インデックスさせたいが評価は統合したいならcanonical、と使い分けるほうがシンプルでしょう。

検索エンジンがcanonicalタグをどう評価するか

Googleのスタンス

Googleは公式ドキュメントやGoogle Search Console(旧ウェブマスターツール)で、canonicalタグを「強い推奨(ヒント)」と表現しています。先述の通り約40のシグナルを総合的に判断し、場合によっては指定されたcanonicalを無視する可能性もあるとされています。とはいえ、整合性がとれている限りはcanonicalタグは非常に有力なシグナルです。

Google Search ConsoleのURL検査ツールでは「ユーザーが指定したcanonical」と「Googleが選択したcanonical」が表示されるので、ここを見れば指定通りに採用されているかが一目瞭然です。もし不一致があれば、内部リンクやサイトマップ、リダイレクト設定など、サイト全体で整合性を見直す必要があります。

Bingなど他エンジンの違い

Bingもcanonicalタグをサポートしていますが、かつては「自己参照canonicalは避けろ」という発言があったように、Googleほど柔軟ではない印象がありました。ただ近年はBingでも大きく方針が変わっておらず、基本的にはGoogle同様「canonicalを重視するが最終判断は検索エンジン側が行う」という点で共通です。

Yahoo!は独自エンジンを事実上持たず、GoogleやBingの結果を参照しています。よってYahoo!対策としてもGoogleやBingのcanonicalの扱いを把握しておけば十分でしょう。

SEO専門家の意見

AhrefsやMoz、Yoastなど主要SEO企業・専門家も、canonicalタグを「重複コンテンツ対策の要」と位置づけています。誤設定による事故報告(トップページを別URLに統合し検索結果から消えてしまう等)も多数挙がっているため、「安易に乱用せず、正しく活用すれば強力」というのが定説です。

大規模ECサイトや多言語展開を行うサイトであれば、よりいっそうcanonical管理の重要性が増すでしょう。誤りがあると、一部の商品ページが検索に出なくなる、パラメータURLが正規扱いされてしまう、などの深刻な被害を受けかねません。

canonical設定の効果検証:実装後に必ずチェックすべきこと

Google Search Consoleでの検証

実際にcanonicalタグを導入したら、まずはSearch Consoleで様子を見るのが近道です。具体的には:

- URL検査ツールで各ページを調べる

- 「ユーザーが指定した正規URL」と「Googleが選択した正規URL」が一致しているか確認。

- カバレッジレポートで重複ページのステータスをチェック

- 「重複しています。ユーザーが指定した正規ページとは異なるページを Google が選択しました」といったメッセージが出た場合は、canonicalが意図通りに働いていない可能性があります。

- 「適切なcanonicalタグが見つかった代替ページ」と表示されていれば、重複ページは正規ページに統合され、インデックスからは除外されている状態です。

クローリングツールの利用

Screaming FrogやSitebulbといったSEOクローラーを使えば、サイト全体のcanonicalリンク先を一括で監査できます。たとえば「canonical先のURLが存在しない(404)」「相対URLになっている」「複数ページが同一URLをcanonical指定しすぎている」など、細かい問題を一覧表示で見つけることが可能です。ECサイトでは商品数が多く手作業チェックが難しいため、こうしたクローラーの利用が大きく効率を高めてくれます。

実際の検索結果やキャッシュを確認

- 重複ページで検索してみる

重複ページのタイトルや固有のテキストでGoogle検索したとき、正規ページが表示されているか、あるいは重複ページ自体がインデックスされていないかを確認します。 - Googleキャッシュや

info:コマンドinfo:重複ページのURLと検索すると、Googleが認識している正規URLを表示することがあります。キャッシュ上で「このページは別のURLで実際には認識されている」と表示されれば、canonicalが効いている証拠となります。

他の正規化手法との比較:リダイレクト・robots.txt・noindexとの使い分け

301リダイレクト vs. canonical

- 301リダイレクト

ユーザーが古いURLにアクセスしても強制的に新しいURLに飛ばす手段。検索エンジンは「恒久的な移転」と理解するため、非常に強い正規化シグナルとして働きます。

ただし、ユーザーにとってもURLが変わるため、もし「色違いの商品ページをユーザーには残したい」という場合には不向きです。 - canonical

ユーザーにリダイレクトはしない。検索エンジンにだけ「正規URLはこちら」と伝える手段。

リダイレクトほど強制力はないが、裏側で評価を統合できるメリットがあります。

ECサイトのように実際には複数ページを見せたいが、SEO上は一本化したい場合にはcanonicalが適しています。URL自体を完全に統合したいときは301リダイレクトがベストです。たとえば「旧サイトから新サイトに移行した」など明確に元URLを廃止したいケースではリダイレクト一択でしょう。

robots.txtとの関係

robots.txtでクローリングを禁止すると、GoogleなどはそのURLの内容を取得できず、結果としてcanonicalタグも確認できません。したがって重複ページをブロックした上でcanonicalを指定しても無意味です。また、URL自体が外部からリンクされていれば、検索エンジンは「存在を知っている状態」で、内容を見れずともインデックスに残す場合があります。

重複ページをクロールさせたくないのであれば、noindexタグを使うほうが確実です。しかしnoindexを使うと、そのページ自体は検索結果に出なくなる(=インデックスされない)ので、どうしてもユーザーに別URLとして見せたい場合は、canonicalとの使い分けを考える必要があります。

noindexとcanonicalの併用は?

前述のとおり、noindexは「このページをインデックスから除外する」、canonicalは「もしインデックスするならこっちを正規と考えてほしい」という指示で、両者は意図が相反する面があります。

Googleも「基本的にはどちらか一方を選ぶべき。併用すると矛盾が生じる」と明言しています。ECサイトで「このバリエーションページ自体はいらないから検索結果に出したくない」のであれば素直にnoindex(もしくはrobotsメタタグによるnoindex)でOKでしょう。インデックスはさせたいが、評価はまとめたい場合にはcanonicalを使うのが定石です。

ECサイト運営者が押さえるべきcanonical設定のポイント

ここまでの内容を踏まえ、ECサイト運営の文脈で特に意識したいポイントをまとめます。

- 商品バリエーションには必ず導入を検討する

色違いページ・サイズ違いページなどは、重複リスクが非常に高いエリアです。特に説明文や画像が似通う場合は、メインの商品ページへcanonicalを設定することで、リンク評価の分散や検索結果の混乱を防ぐことができます。

- ただし「カラーバリエーションごとに大幅にコンテンツが異なる」「ユーザーが明確に別商品と捉えるほど違う」場合は、ページを完全に別物として運用したほうがいいケースもあります。

- フィルタ・ソート・検索結果URLは必要に応じて統合

パラメータ付きURLが乱立すると、クローラがどのURLを主にインデックスすべきか混乱します。たとえば「/products/blue/」を正規版にしたいなら、?color=blueなどパラメータ付きページにはcanonicalをしっかり仕込んでおくことで、フィルタ後のURLが不要にインデックスされるのを防ぐことができます。 - 複数カテゴリに属する商品のcanonicalを統一

商品Aが「セール」「新着」「アウトドア」といった複数カテゴリにまたがる場合、それぞれで商品Aページが異なるURLを持つと重複コンテンツになりやすいです。どのURLを「正規版」とするか決めて、ほかのURLにcanonicalを貼る運用を心がけましょう。 - 内部リンクも正規URLに統一する

canonicalタグだけ正しく設定しても、サイトの内部リンクが別URLにばかり張ってあると、検索エンジンは「実際はどちらが正規なのか?」と迷います。なので、サイト内部(ヘッダーメニューやカテゴリ一覧など)でユーザーが辿るリンクは、なるべく正規URLに揃えるのが理想です。 - テストとモニタリングを怠らない

canonicalを導入しても、実際に検索エンジンが意図通りに扱ってくれているかは確認しないとわかりません。とくにECサイトは頻繁に在庫や商品ページが入れ替わるため、Search Consoleやクローリングツールで定期的にチェックし、誤設定が見つかったら素早く修正しましょう。

まとめ:canonicalタグは重複管理の要だが、運用には一貫性と慎重さが必要

canonicalタグは、ECサイトのように多様なURLが生成される環境では非常に重要な仕組みです。適切に活用すれば、重複コンテンツによるSEOデメリット(評価分散や意図しないインデックスなど)を抑え、サイト全体の評価を大きく損なうことなく運営できます。ただし、

- 「canonical=絶対命令」ではなく、最終判断は検索エンジン側にある

- 内部リンク構造やサイトマップなど、サイト全体のシグナルがcanonicalと矛盾しないように整合性を取る

- あまりに本来違う内容のページを統合すると不自然で、canonicalの信用度を失う恐れも

といった点を忘れずに、慎重かつ計画的に導入しましょう。

ECサイトにおいては特に、商品バリエーションの一括管理や、パラメータ付きURLの整理がcanonicalタグ活用の要となります。加えて、リダイレクトやnoindex、robots.txtといった他の正規化・インデックス制御手段と併用・使い分けすることが不可避です。その際、

- リダイレクトはユーザーも強制的に転送する手段。URL統合がはっきりしているならこちらが確実

- noindexは「検索結果に出さない」命令。サイト内でどうしても必要だが検索には出てほしくないページに有効

- robots.txtのブロックはcanonicalタグを機能させない恐れがあるため、重複対策には向かない

など、それぞれの特性を理解する必要があります。

そして、運用後は必ずSearch Consoleをはじめとしたツールで効果検証を行ってください。canonicalタグを実装しても、GoogleやBingが思わぬURLを正規扱いしている可能性は否定できません。その際は、内部リンクの改修やサイトマップの整理など、他シグナルとの整合性を高める施策を追加で行うことが重要です。

大規模サイトを運営するほど重複コンテンツの発生確率は高くなり、SEOパフォーマンスを下げる原因になりがちです。canonicalタグを理解し正しく活用することは、ECサイトを含むサイト運営者にとって欠かせないスキルとなっています。ぜひ今回の解説を参考に、自身のサイトにもcanonicalタグを導入し、継続的なモニタリングで最適化を図ってください。そうすることで、余計な重複を省きつつ、正しいURLに評価を集め、検索順位の向上とユーザー体験の両立を実現できるはずです。