ソーシャルメディアとSEOの連携で集客最大化

Contents

はじめに

近年、ECサイトにおける集客競争は激化の一途をたどっています。広告費を投入して一時的にトラフィックを増やす手法ももちろん有効ですが、限られた予算と長期的な利益を考えると、自然検索からの流入(SEO)とSNSを活用した拡散を組み合わせて、相乗効果を狙う戦略がますます注目されています。検索エンジン最適化(SEO)によるオーガニック流入はコストパフォーマンスに優れた集客手段である一方、一定の時間と継続的なコンテンツ施策が必要です。一方のSNSは短期的な拡散力を持ち、特定の投稿が一気にバイラル化して多くのユーザーの目に留まる可能性があります。

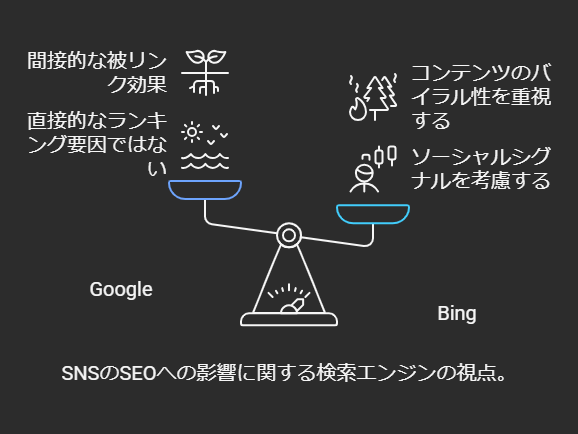

しかし、SNSでの話題化が実際に検索順位にどの程度影響するのかは、さまざまな議論が存在します。Googleは公式見解として「SNS上のフォロワー数やシェア数を直接ランキングに組み込んでいない」と明言してきましたが、SNSがもたらす被リンクやユーザー行動シグナル、ブランド認知度向上などが間接的にSEOを後押しする可能性は多くの調査や事例で示されています。

本コラムでは、ソーシャルメディアをどのように活用すればECサイトの集客を最大化できるのか、SEOとの連携はどのような形で進めると効果が高まるのかを、最新の調査データ・成功事例・具体的施策とともに解説していきます。

SNSとSEOの基礎関係

SNSとSEOを連携させるためにまず理解しておきたいのが「ソーシャルシグナルの扱い方」です。たとえば、Facebookの「いいね!」やTwitter/Xのリツイート数、フォロワー数といった指標が、検索エンジンのランキング要因になるかどうかは、長年にわたって議論されてきました。

Googleの元検索担当者マット・カッツ氏は2014年当時、「GoogleはFacebookやTwitterのフォロワー数などを直接のランキング要因として活用していない」と述べています。さらに2020年代になっても、Googleのウェブマスターアナリストであるジョン・ミューラー氏が「SNS経由のクリックやシェアは検索順位に直接的な影響は与えない」と何度かコメントしており、公式見解としてはあくまで「SNS上の反応を直接ランキングに加点しているわけではない」という立場を維持しているのです。

一方、MicrosoftのBingは「バイラルに拡散されたコンテンツはリンクも集まりやすく、ソーシャルシグナルをある程度ランキングの指標として考慮している」と公言しています。つまり、検索エンジンによってソーシャルシグナルの扱いは異なるものの、少なくともSNSがもたらす間接効果を見逃すことはできません。実際に、SNSで大きく話題になったコンテンツが自然と被リンクを増やし、その結果として検索順位が上昇する例は多々報告されています。

SNSがSEOに与える影響の捉え方としては、

- 直接のランキング要因ではない(Googleの公式立場)

- しかし、拡散による被リンクやブランド検索増加を経由して間接的に順位上昇につながる

という二段構えを想定するとわかりやすいでしょう。特にECサイトの場合、SNSで急速に口コミが広がれば商品名やブランド名での検索数が急増し、自然検索からの流入も増えるといった好循環が起こりやすい点が特徴です。

ソーシャルシグナルはランキング要因になるのか?

前述のとおり、Googleは公式には「SNSのエンゲージメント指標を直接のランキング要因としているわけではない」と繰り返し強調しています。しかし、「ソーシャルでよくシェアされるコンテンツは検索順位も高い」という相関関係が各種調査で観測されていることも事実です。相関であるため因果を断定することはできませんが、裏を返せばSNSをうまく活用することで、下記のような連鎖が起こり得ます。

- SNSで拡散:多くの人がコンテンツに触れ、興味を持つ

- 被リンク獲得:他のブログやニュースサイト、キュレーションメディアが取り上げる

- 検索ランキング上昇:被リンクやユーザー行動指標の向上により、検索エンジンでの評価が高まる

- さらに拡散&売上向上:検索でも上位表示されることで新たなユーザーがコンテンツを見つける

SNSの拡散が実質的に「リンクビルディング」の入口になる例は珍しくありません。ECサイトの場合は、自社商品に関するユニークな体験談や話題性のあるキャンペーン情報をSNS経由で発信し、それをメディアが取り上げることで被リンクを獲得し、SEO効果を享受する…といった流れが理想的です。

このように考えると、SNSで話題をつくる→被リンクを獲得→検索評価が上がるという仕組みのカギを握るのは最終的に「被リンク」であると言えます。ソーシャルシグナルそのものがランキング要因にならないとしても、バイラル拡散によって得られる被リンクや認知度アップは重要なアドバンテージになるわけです。

SNS上で拡散されるコンテンツの特徴

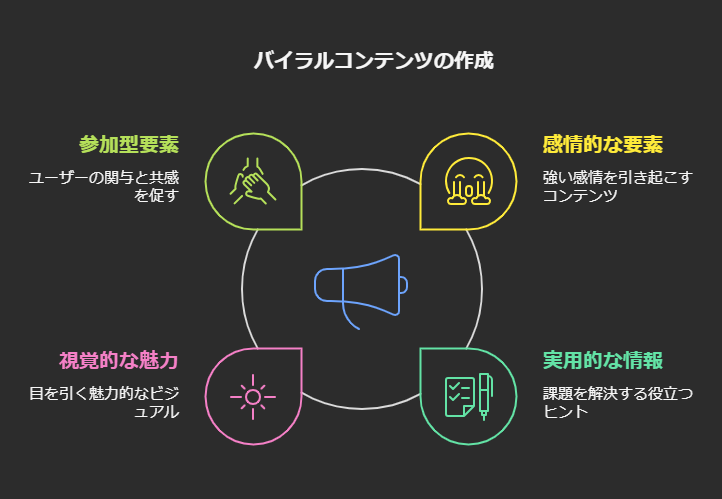

バイラル化が起きればSEOにも恩恵が及ぶとはいえ、そもそも拡散されるコンテンツを生み出すのは簡単ではありません。SNSでの反応を得やすいコンテンツにはいくつか共通点があります。

- 感情を揺さぶる要素

ユーザーが共有したくなるのは、驚き・笑い・感動など強い感情を喚起するネタです。例えば、「劇的なビフォーアフター」「心温まる顧客とのエピソード」などはバイラル化しやすい傾向があります。 - 実用性・役立ち情報

何らかの課題を解決するノウハウやハウツーコンテンツ、チェックリストなどは拡散されやすいです。ECサイトであれば、購入後の使い方やコーディネート術など「ユーザーが欲しがる実用的な情報」を盛り込むと効果的です。 - 視覚的で一目で伝わる

SNSのタイムラインを素早くスクロールしているユーザーの目を止めるには、キャッチーな画像・動画、インフォグラフィックが有効。ECサイトなら商品のビジュアルを魅力的に見せる写真や短いデモ動画がSNS向きです。 - 共感・参加型要素

「あるあるネタ」「思わず自分もやってみたくなる仕掛け」「ユーザーによる投稿を募るハッシュタグキャンペーン」など、参加型にするとバイラルの波を起こしやすくなります。

これらのポイントを踏まえ、単に商品リンクを貼るだけでなく「SNSに適した形」で話題を作っていくことが、ECサイト運営者にとっては大きな課題と言えます。バズる可能性を狙うには、楽しく・役立つ・わかりやすいを徹底追及してSNSならではの「拡散されやすさ」を意識したコンテンツを企画するのが鍵です。

ECサイト運営の視点から見るSNSとSEO連携

ECサイトはブランディングとダイレクト売上を同時に追求するため、SNSの活用方法も他業種と比べてバリエーション豊かです。SNSを単なる集客チャネルとしてだけでなく、顧客とのコミュニケーションの場やブランドの世界観を表現する場として活かすことで、結果的にSEOにもプラスをもたらします。

カスタマージャーニーとSNS

ユーザーが商品を認知してから購入・リピートに至るまでのプロセス(カスタマージャーニー)は複雑化しています。最初はInstagramでたまたま見かけた商品を「いいな」と思い、後日Google検索で改めて商品情報を調べ、ECサイトのレビューを確認してから購入…という流れは珍しくありません。

SNSを入り口にブランドを知る→検索エンジンで比較検討→ECサイトで購入→購入後に再びSNSで使い心地を共有…というサイクルをうまく回すことが大切です。ここでポイントとなるのが**「SNSで見て印象に残った商品を、後で検索してもらうための仕掛け」**です。たとえば、

- SNS投稿の文章や動画内で、ユーザーが検索しそうなキーワードを意識的に使う

- ブランド名や商品名に独特のフックを持たせ、検索したくなる工夫をする

- SNS上でのキャンペーンハッシュタグが、実際にGoogleサジェストに表示されるよう運用する

といった施策は、SNSと検索エンジンをシームレスに繋げる効果があります。ECサイトにとって、SNSで興味を持ったユーザーを「検索経由」で最終的に自社サイトへ誘導する流れは売上拡大の大きなチャンスです。

UGCの活用メリット

ECサイトがSNS活用で得られる大きな利点の一つが、**ユーザー生成コンテンツ(UGC)**です。UGCには、商品レビュー、購入者の写真・動画、口コミ投稿などさまざまな形があります。これらは以下のようなメリットをもたらします。

- コンテンツ拡充によるSEO効果

ユーザー投稿のレビューや写真をECサイト内で紹介すれば、常に新鮮なコンテンツが追加され、ページの情報量が増します。これは検索エンジンのインデックス促進やロングテールキーワードでの流入増に有効です。 - 信頼度向上と購入意欲喚起

企業発信の宣伝より、実際の利用者の声や写真があるほうが、閲覧者が抱く信頼度は高まります。「他の人がこの商品を買っているし、評価も高い」と感じれば購入につながりやすくなります。 - SNSとの相乗効果

SNS上でユーザーが自発的に投稿した写真やレビューをECサイトでも紹介する(適切な許諾や引用ルールを守る必要あり)ことで「自分もSNSに投稿してみよう」という新たな参加意欲が生まれ、さらに拡散が進む好循環が生まれます。

ただし、UGCを運用する上での注意点としては、スパムや誹謗中傷的な内容が混じらないようモデレーションを行うこと、ユーザーからの投稿利用許諾をしっかり得ることが挙げられます。とはいえ、UGCはECサイトの売上向上とSEO効果を同時に狙える有力な手段です。

SNSキャンペーンで売上向上&被リンク獲得を狙う

ECサイトがSNSでキャンペーンを実施する場合、直接的なゴールは売上を増やすことかもしれません。しかし、副次的には「キャンペーンの話題がメディアやブログで取り上げられて被リンクが増える」ことによるSEO効果も得られます。

たとえば、「SNS投稿で当選確率アップ!」といったキャンペーンは参加ハードルが低く、大きな話題を呼ぶ可能性があります。キャンペーン名がユニークであればあるほど、SNS上で盛り上がりやすく、さらにネットニュースにも取り上げられる余地が生まれます。結果的に、多様なサイトからリンクを獲得し、検索エンジン視点でも「注目されるブランド」と評価されるチャンスを得られるわけです。

このように、SNSキャンペーンを仕掛ける→話題化→他メディアの引用→自然リンク増加→検索順位上昇→さらに露出増という一連の流れを狙い、上手にキャンペーンを設計することが重要です。

主要SNSプラットフォームごとの攻略ポイント

ソーシャルメディアと一口に言っても、Facebook、Twitter(X)、Instagram、LinkedIn、TikTokなど、ユーザー層や投稿形式、アルゴリズムは千差万別です。ECサイトがどれを重点的に使うかは、商品ジャンルやターゲット層によって異なりますが、それぞれの特徴を押さえておくと効果的な施策を打ちやすくなります。

- 特徴

世界最大のSNSであり、幅広い年齢層にリーチが可能。ビジネスの公式アカウントやブランドページを作成しやすく、コミュニティ機能も充実しています。一方でオーガニックリーチが数%程度と低下傾向であり、拡散を狙うには広告ブーストを組み合わせる必要があるかもしれません。 - 攻略ポイント

- ページ情報を充実させ、ブランド名やサイトURLをきちんと設定する。

- 投稿では「いいね!」やシェアを求めるだけでなく、ユーザーのコメントを促す対話型の内容にする。

- Facebookグループを活用し、顧客コミュニティを形成することでリピーターを増やす。

- キャンペーンやクーポン配布など、ECサイトでの販売促進施策と連携しやすい。

Twitter (X)

- 特徴

リアルタイム拡散に強く、時事ネタやトレンドハッシュタグを絡めたバズが生まれやすい。投稿文字数が制限されているため、スピーディかつ簡潔な発信が求められます。 - 攻略ポイント

- 投稿の寿命が短いため、頻度高めに更新。反応があるトピックを見つけたら、一連のスレッドを展開してさらに拡散を狙う。

- ハッシュタグを適切に活用し、トレンドに乗れるテーマがあれば積極的に便乗。ただし無関係なタグ乱用は逆効果。

- バズったツイートはメディアに引用されやすいため、一気にサイトへのアクセスや被リンク獲得につながる可能性あり。

- 顧客対応や問い合わせ対応にも使える。クレーム対応を上手にこなせばブランドイメージ向上に貢献。

- 特徴

若年層から30代女性を中心に圧倒的な支持があり、ファッション、コスメ、フード、ライフスタイル系と相性が良い。ビジュアル重視のため、商品の魅力を写真や動画で直接訴求できる。ストーリーズやリール動画が活発化している。 - 攻略ポイント

- プロフィールにECサイトへのリンクを設定できるが、投稿本文内でリンクを貼れないなど制限があるので、CTA(行動喚起)設計を工夫。

- ハッシュタグはInstagram内検索の要。ブランド独自のハッシュタグを作り、ユーザー投稿を誘導すると良い。

- UGC(ユーザー投稿)を自社サイトで二次利用すればSEO効果にも繋がる。

- EC機能(Instagramショッピング)を導入すると、閲覧から購入までシームレスに誘導できる可能性がある。

- 特徴

ビジネス特化型SNSで、B2B商材のプロモーションや採用ブランディングに強みがある。世界規模でみるとユーザー数は多いものの、日本国内では利用者数がまだ限られる面も。ただし、法人顧客との関係構築を目指す場合には非常に有効なチャネル。 - 攻略ポイント

- 会社ページを作成し、企業情報や商品・サービス概要に関連キーワードを盛り込む。

- 個人アカウントから専門知見を定期発信し、信頼度を高める。社員や経営陣が積極的に投稿すると効果的。

- 「LinkedIn記事」の形でコンテンツを展開し、Google検索にインデックスされるケースもある(ただし重複コンテンツには要注意)。

- B2B企業の場合、ウェビナーやホワイトペーパーの告知・リード獲得を狙うとROIが高い。

TikTok

- 特徴

ショート動画プラットフォームとして急速にユーザー数を伸ばし、若年層の利用割合が非常に高い。AIによるレコメンドが強力で、バズを起こせば再生数を爆発的に稼げる。 - 攻略ポイント

- 商品レビューや使い方デモなどを短い動画でわかりやすく伝える。ECサイトへの直接リンクは貼りにくいが、ブランド認知を高める入り口としては効果絶大。

- TikTokで話題になると、その商品名やブランド名での検索が増加し、結果として検索エンジン経由のサイト訪問が増える例が報告されている。

- トレンドの音源やハッシュタグチャレンジに参加して目立つ工夫をする。独自の世界観でブランドを印象づければ、SNS全般への拡散効果も期待できる。

- 他のSNSやYouTubeショートへの二次展開で露出機会を増やす。

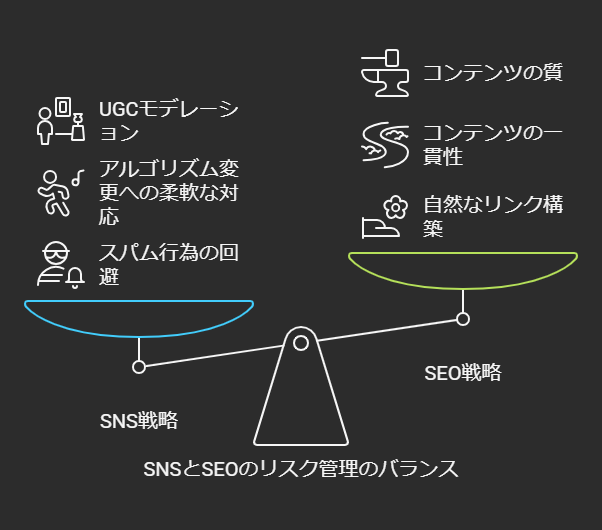

注意点・リスク

SNSを活用してECサイト集客とSEO効果を高める上で、以下のリスクや注意点を把握しておくことが欠かせません。

スパム行為の回避

SNSでも過剰なフォロワー購入やリンクをばらまく行為はユーザーからの信頼を失うだけでなく、プラットフォームによるアカウント凍結のリスクを伴います。検索エンジンから見ても「不自然なリンク構築」と判断されかねません。あくまでも自然なエンゲージメントと価値あるコンテンツ発信でコミュニティを育てる姿勢が長期的な成果につながります。

アルゴリズム変更への柔軟な対応

SNSも検索エンジンもアルゴリズムは頻繁に変わります。特にFacebookやInstagramはオーガニックリーチが年々減少し、Twitter(X)も運営方針変更でタイムライン表示が変化するなど、思わぬアップデートが起こり得ます。そのため特定のプラットフォームに依存しすぎず、複数のチャネルで情報発信をすることがリスクヘッジになります。

UGCモデレーション

UGCをECサイトに取り込む際、スパム投稿や誹謗中傷が混在すると、サイト評価が下がったりブランドイメージを損ねたりしかねません。適切なルールを設け、質の低い投稿は削除・非表示にするなど、管理体制を整えることが重要です。

数値データで見るSNSとSEOの相関

各種調査では「SNSで活発に拡散されるコンテンツは検索エンジンでも上位に表示されやすい」という相関関係が多く確認されています。たとえば、ある調査で数百のWebページを比較したところ、ソーシャルシェア数と検索順位の間に有意な正の相関が見られたという結果が報告されています。もちろん、これはソーシャルシェアが直接ランキングを押し上げるのではなく、シェアが増える→被リンクが自然発生→結果として検索順位が上がる、という間接的プロセスが働いている可能性が大きいのです。

また、SNS上での露出が指名検索(ブランド名での検索)を増やすケースも見られます。商品名やブランド名がSNSで拡散されると、その関連ワードでの検索数が急増し、Google検索結果上でのクリック率や滞在時間、コンバージョンが向上するといった連動も期待できます。ECサイトにおいては特に指名検索からの流入がダイレクトな売上に結びつきやすいため、SNSでの話題化は商品名やショップ名を多くの人に知ってもらう良い機会となるでしょう。

ECサイトが取り組むべき施策の具体例

1. 商品レビューとSNSとの連動

ECサイト上に商品レビュー欄を設置し、SNSでもレビューを募集する仕組みを作ると、UGCの獲得と拡散が同時に進みます。たとえば、Twitterで商品の感想を投稿してもらい、そのハッシュタグを追跡してECサイト上のレビューコンテンツへ部分的に引用することも可能です。これによりページが定期的に更新され、検索エンジンから「新しい情報が増えているサイト」と評価される可能性が高まります。また、ユーザーの生の声があることで購入検討者の不安を解消し、購入率の向上も期待できます。

2. ハッシュタグ戦略でブランド認知アップ

InstagramやTwitterなどで自社独自のハッシュタグを設定することで、ユーザーが投稿を共有しやすくなります。ECサイト向けのキャンペーンであれば「#○○セール」や「#○○チャレンジ」といった形で、簡潔かつ印象的なタグをつくり、投稿を促すとよいでしょう。うまくバズれば、SNS内部での話題だけでなく、Google検索のサジェストにハッシュタグが登場するケースもあり、追加の露出効果をもたらします。

3. 新規顧客獲得とリピート促進

SNS経由でサイトに訪れたユーザーが一度購入した後、どのようにリピートに繋げるかも重要です。購入後アンケートやレビューキャンペーンなどでSNSでの写真投稿を促したり、再度クーポンを提供したりすれば、ユーザーが自発的にSNSで商品体験を共有してくれるかもしれません。こうしたサイクルを作ることで、継続的な話題づくりとSEO強化を同時に実現できます。

成果測定と検証

SNSとSEOを連動させた施策がどの程度の成果を上げているかを可視化するには、複数のツールを使ってデータを分析する必要があります。

- Googleアナリティクス

SNSからのセッション数、直帰率、コンバージョン率などをトラッキングし、サイト内でのユーザー行動を把握する。指名検索の増加状況もキーワード分析からチェックできる。 - サーチコンソール

特定の検索クエリでの順位推移やクリック数を確認し、SNSキャンペーン後に関連ワードの検索数が増えているかどうかを分析する。 - SNS分析ツール

各プラットフォームのエンゲージメント率やインプレッション数の推移、ハッシュタグの使用状況などを確認し、どのコンテンツが最も話題になったかを定量的に測る。

ECサイトにおいては、最終的にどれだけ売上につながったか(CV=コンバージョン)を重視するのが基本です。SNS経由のセッションがいきなり購入に直結しない場合でも、指名検索の増加やメルマガ登録など、見込み客化につながる行動が増えていれば、それはSNSとSEOの連携効果と言えます。継続的にデータをモニタリングし、成果が確認できた施策をより拡大する、うまくいかなかった方法を見直す、というPDCAサイクルを回すことが成功の秘訣です。

まとめ

ソーシャルメディアとSEOは、一見すると全く別の集客手段のようでありながら、実は相互に影響し合う密接な関係にあります。Googleは公式に「SNSのエンゲージメントを直接ランキング要因としていない」と述べていますが、SNSで話題になったコンテンツが被リンクを得たり、ブランド認知度を高めて指名検索を増やしたりと、間接的な形でSEOを後押しする効果が多くの事例で示されています。

特にECサイトにおいては、SNSを入り口として商品を知ったユーザーが検索エンジンで情報を再度調べ、最終的にサイトで購入に至るというパターンが増えています。SNSの運用を通じてファンを育成し、UGCを拡充し、キャンペーンを仕掛けて話題化を狙えば、ECサイトの販売促進だけでなく、自然検索トラフィックの強化にもつながるわけです。

ただし、SNSはアルゴリズムやユーザー行動の変化が激しく、過度なスパム行為はかえってブランドイメージを毀損し逆効果です。あくまでユーザー目線を最優先に、価値ある情報や楽しさを提供することでエンゲージメントを高め、結果的に被リンクやブランド検索が増える健全な流れを作ることが、長期的に見ても最善策となります。

ECサイトは広告費を投下すれば一時的に売上を伸ばせる反面、広告停止とともにアクセスが途絶えるリスクも抱えています。一方、SNSで形成したコミュニティやSEOによるオーガニック流入は、ストック型の資産として機能し続ける特性を持ちます。SNSとSEOを連携させてエコシステムを構築し、継続的にトラフィックと売上を生み出す仕組みを作ることは、これからのECサイト経営において欠かせない重要テーマと言えるでしょう。

以上、ソーシャルメディアとSEOを連携することでECサイトの集客を最大化するための考え方や事例、具体的な施策のヒントを紹介しました。ぜひ自社の状況や商品特性に合わせて取り組み、長期的な売上拡大につなげていただければと思います。