オウンドメディア戦略でECサイトに集客

Contents

はじめに

ECサイトの運営において、コンスタントに新規顧客を獲得し、リピート購入を促進する仕組みを整えることは非常に重要です。広告への依存度が高いと、広告費の高騰やターゲティング精度の変更、あるいは広告媒体の規制強化などに大きく左右されてしまい、中長期的に安定した収益を上げるのが難しくなる可能性があります。そこで、最近注目されているのがオウンドメディアを活用した集客手法です。自社ブログやニュースページなど、自社が保有・管理するメディアで質の高い情報発信を行うことで、検索エンジンからの自然流入を増やし、最終的にはECサイトでの購買へとつなげる戦略を取る企業が増加しています。

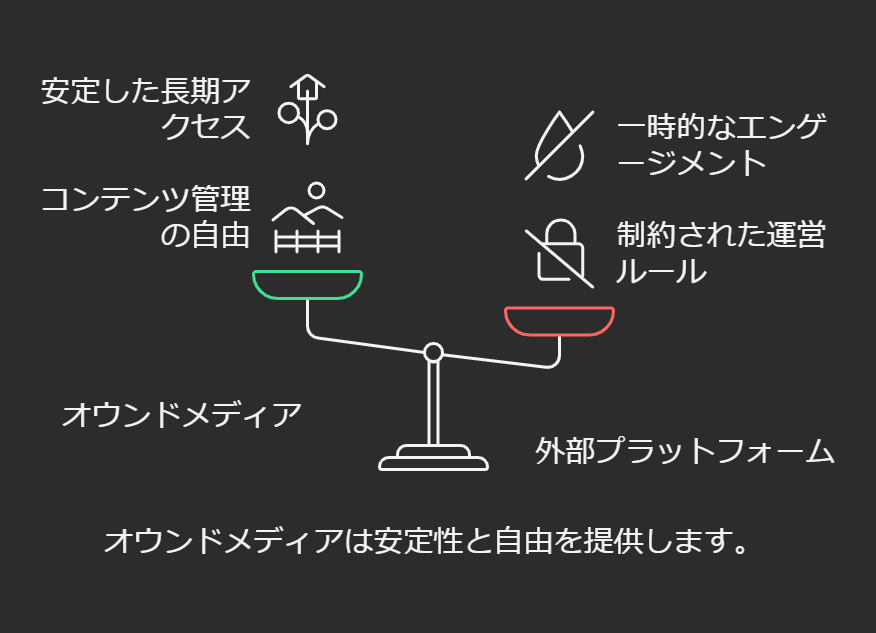

オウンドメディアが優れているのは、企業自身が内容やコンセプトをコントロールできる点にあります。外部のプラットフォームを使用した広告とは異なり、自社の独自性や専門知識を十分に活かせるうえ、一度作ったコンテンツは資産として長期間にわたってネット上で機能し続けます。SNSや他媒体でのバズは一時的なアクセス増に留まることも多いですが、オウンドメディアは継続的なトラフィック源となる可能性が高いのです。

本稿では、オウンドメディアを活用する具体的なメリットや運営手法、SEOの観点からのコンテンツ戦略、そしてECサイトへスムーズに誘導してコンバージョン率(CVR)を高める施策などについて、国内事例も交えながら詳しく解説していきます。すでにECサイトを運営していて「さらなるアクセス増を狙いたい」という方はもちろん、これからEC展開を検討している方にも有益な情報となるはずです。ぜひ、自社の強みや商品特性に合わせて参考にしてください。

オウンドメディアの重要性と概要

なぜオウンドメディアなのか?

オウンドメディアとは、企業や個人が自ら管理・運営するWebメディア全般を指します。具体的には、コーポレートサイトやECサイトとその関連ブログ、ニュースページ、メールマガジンのアーカイブなど、情報発信の場を自社で所有し、自由にコンテンツを作成・編集できるメディアです。これに対して広告やSNS運営は、基本的には外部のプラットフォームを利用するため、運営ルールやユーザーの行動変化に大きく左右されるというリスクがあります。

オウンドメディアの最大のメリットは、長期的に安定したアクセスを獲得しやすい点にあります。良質な記事をひとつ公開すれば、それは時間をかけて検索エンジンに評価されることで上位表示のチャンスが高まり、結果として継続的なアクセス源になっていきます。SNSだと投稿後の反応が一時的になりがちですが、オウンドメディアの記事は「蓄積された資産」として長期間にわたって働いてくれるのです。

ECサイト集客における役割

ECサイトにおいては、「商品の存在を知ってもらう」→「興味をもってもらう」→「比較検討してもらう」→「購入してもらう」という流れが一般的なカスタマージャーニーといえます。オウンドメディアは、そのうちの「興味・検討」の段階で大きな役割を果たします。ユーザーが商品そのものや関連情報をネット検索した際にヒットする「役立つ記事」を提供することで、自然に自社の商品やブランドに触れてもらえるのです。

さらに、良質な記事や解説が読者の信頼を得ると、ECサイトへの遷移時にも購買の心理的ハードルが下がります。「詳しく解説してくれる専門性の高い企業ならきっと商品も良いだろう」というポジティブなイメージを持ってもらえるため、コンバージョン率向上につながることが多いのです。また、オウンドメディアの信頼性が上がれば、商品ページやカテゴリーページを含めたドメイン全体のSEO評価も高まる傾向があります。

コンテンツマーケティングの具体的手法

商品に関連する情報発信のコツ

オウンドメディアで情報を発信するとき、つい自社商品の魅力をそのまま全面に押し出しがちです。しかし、それだけだとユーザーから見れば単なる宣伝記事に映ってしまい、興味を持たれにくい可能性があります。そこでポイントとなるのが「商品がある文脈を広げる」ことです。

たとえばアパレルECであれば、商品説明に留まらず「季節のトレンド」や「体型別の着こなし方」、「色の組み合わせのコツ」など、読者にとって役立つ情報を中心に据え、その流れで商品を自然に紹介します。あるいはキッチン用品であれば、レシピ記事や調理のハウツーコンテンツを充実させて「なるほど、これなら自分も作ってみたい!」と思わせた後、「実はこの調理器具を使うともっと簡単にできます」と誘導すれば、宣伝色の強さを感じさせません。

このように、「ユーザーが実際に得する(問題を解決できる)知識」をメインテーマとし、その延長で自社製品の存在意義をさりげなく示すのがコンテンツマーケティングの基本スタンスです。商品販売ページへのリンクは文章の文脈に自然に溶け込む形で設置する方が、押し売り感を与えずに購入検討につなげやすくなります。

国内成功事例から学ぶポイント

日本国内でも、オウンドメディア戦略で成功したEC事例が多数報告されています。有名なのは家具や雑貨を扱うECサイトが立ち上げた自社ブログで、暮らしに関するコラムやインタビューを配信しつつ、記事内で取り上げた商品をさりげなく紹介するパターンです。読者はまず「なるほど、この商品でこんな暮らしが実現できるのか」と興味を持ち、そのままECサイトの商品ページへ誘導されます。結果的に、このブログ記事を経由する流入が毎月安定して売上に貢献し、一時的に広告を打たなくても一定の集客を確保できるようになったといいます。

またアパレル領域では、有名スタイリストを起用したコーデ解説記事を連載し、そこに登場するアイテムを自社ECで取り扱う事例があります。ファッションコーデの具体的な写真と、読者目線の参考になるプロのアドバイスがセットになっているため、読み応えがあり、ブックマークやSNSのシェアも増えやすいのが特徴です。こうしたメディア運営を継続した結果、数カ月から1年ほどで検索経由の訪問者が数倍に伸びるケースも少なくありません。

総じて、ユーザーの興味を中心に据えたコンテンツを発信し続ける姿勢が重要です。企業視点だけではなく、読者が「このブログ、役に立つな」「面白いからまた読みに来よう」と思うコンテンツ作りを意識しましょう。

フレームワークの活用:ペルソナ設定とカスタマージャーニー

コンテンツマーケティングを進めるうえで、ペルソナの設定やカスタマージャーニーの明確化は大きな助けになります。たとえばアパレルECであれば、「20代後半のOLで、平日はオフィスカジュアル、休日はアウトドアでアクティブに過ごすことが多い」というように具体的な人物像を作ります。そのペルソナが抱えそうな課題や悩みを洗い出し、それを解決するためのコンテンツを企画すれば、よりユーザーの心をつかみやすい記事が作れるのです。

また、カスタマージャーニーでは、認知段階・興味喚起段階・比較検討段階・購入段階・購入後の活用・リピートといった流れを整理します。それぞれの段階で必要な情報を記事化していくことで、「これを読めば最初から最後まで欲しい情報が揃う」とユーザーに感じてもらいやすくなります。たとえば認知段階であれば一般的な業界トレンド記事や商品の特徴を大枠で説明する記事、比較検討段階では競合商品との違いをわかりやすくまとめた記事、購入後はアフターサービスや使い方の動画解説記事など、各プロセスに合わせた切り口が効果的です。

ブログSEOのポイント

キーワード選定の基本とテーマ設定

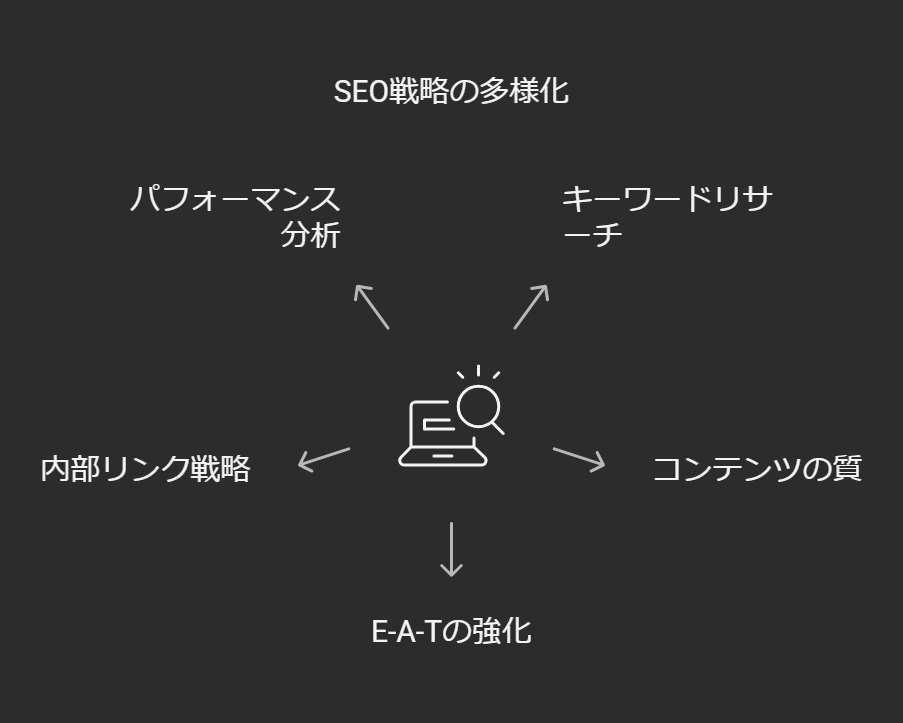

オウンドメディアで継続的に集客するには、検索エンジン経由の流入を獲得するSEO対策が欠かせません。その第一歩となるのがキーワード選定です。自社のメイン商品やサービスに関連する一般キーワードを洗い出すだけでなく、より具体的なロングテールキーワード(例:「安眠 マットレス 選び方」「オフィスカジュアル コーデ 夏」など)をリサーチすることで、より購入意欲の高いユーザーを取りこみやすくなります。

キーワードの調査には、Googleキーワードプランナーや関連キーワード取得ツールなどを用います。月間検索数(ボリューム)が多いキーワードは競合が強い場合が多く、上位表示が難しいこともあります。一方で、検索ボリュームが中程度もしくは小さいロングテールキーワードでも、検索意図がはっきりしている場合は成約につながる可能性が高いので狙い目と言えます。また、「おすすめ」「比較」「ランキング」「口コミ」などの導入語は購買意欲が高い場合が多いので、これらを絡めたテーマを作るとコンバージョンにもつながりやすいです。

キーワードを選定したら、どのキーワードをどの記事で狙うか、メディア全体での「テーマ配置」を決めていきます。重複するキーワードを多用するとSEO上好ましくない場合もあるため、一貫性のある記事構成を組み立てましょう。大まかなカテゴリやトピックを決めてから、そこに関連するキーワードをマッピングする方法をとると、記事企画がスムーズに進みやすくなります。

検索意図に応えるコンテンツ

近年の検索エンジンは、「ユーザーが知りたいことをどれだけ的確に答えているか」を強く評価するようになりました。たとえば「〇〇 使い方」と検索される場合は、具体的な手順や注意点が詳しく書かれた記事が好まれますし、「〇〇 おすすめ」であれば、ランキング形式や比較ポイントが明確な記事が求められます。タイトルや見出しにキーワードを盛り込むだけでなく、ユーザーの検索意図を深掘りした内容に仕上げることで、SEO上の評価も高まりやすくなります。

検索意図に応えるために、まずは競合上位に表示されているページがどのような内容を扱っているかをチェックするのがおすすめです。そこに不足している情報や独自の切り口を付け加えると、より網羅性・差別性が高い記事を作れます。たとえば、他社サイトがテキスト中心の情報提供をしているなら、オリジナルの画像やインフォグラフィックを追加する、専門家のコメントやインタビューを入れるなど、質を高める方法は多種多様です。

E-A-T(専門性・権威性・信頼性)と最新アルゴリズム

Googleがコンテンツを評価するうえで注目する指標として、「E-A-T(Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)」が挙げられます。これは記事の専門性や執筆者・運営者の権威性、そして情報の信頼性がどれだけ担保されているかを示す概念です。近年は、これに「Experience(実体験)」が追加された「E-E-A-T」という考え方も広まりつつあります。

自社メディアで発信するコンテンツにおいては、執筆者のプロフィールを明記したり、監修者として業界の専門家や有識者を起用するなど、権威付けを行う施策が有効です。記事内で公的機関のデータや、統計的に信頼性のある数値を引用するのも、信頼性を高めるのに役立ちます。特に医療・健康、美容・金融など「YMYL(Your Money or Your Life)」領域に該当するEC商品(サプリメントや金融商品など)を扱う場合は、より厳密なエビデンスや権威性が求められる傾向が強いです。

また、検索アルゴリズムのアップデートは頻繁に行われています。最近では「Helpful Content Update」など、実際にユーザーの役に立つ情報を提供しているかが重視されるようになりました。単にキーワードを詰め込むだけの記事や、自動生成で質の低いコンテンツが大量に並んでいるサイトは評価が下がり、ペナルティを受ける可能性もあります。したがって、ユーザーにとって本当に価値あるコンテンツを提供することが、長期的に安定したSEO効果を得る秘訣といえます。

内部リンクとサイト構造の最適化

オウンドメディアとECサイトを連携させるうえで、内部リンクの設計は極めて重要です。たとえば、記事内で言及した商品名や関連カテゴリをテキストリンクでECサイトの商品ページに結びつければ、興味を持った読者がスムーズに購入検討に進めるようになります。

また、記事と記事の間の内部リンクもユーザーの回遊性を高めるうえで有効です。関連テーマの記事に誘導することで、サイト滞在時間の延長や直帰率の低減が期待できます。一般的には、コンテンツをカテゴリごとにグルーピングし、各記事内から同カテゴリ内の他記事へのリンクを配置する手法がとられます。これは検索エンジンにもサイト構造を分かりやすく示すことになるため、クローラビリティ(クローラーによる情報収集効率)を高め、結果的に検索順位向上につながりやすくなります。

サイトのデザイン面でも、パンくずリスト(トップ > カテゴリ > 記事名)を整備するなど、構造をユーザーが把握しやすい仕組みを作っておくと良いでしょう。特にコンテンツ数が増えてきた場合は、どのように整理・分類・リンクさせるかがユーザー体験を左右します。

定期的な分析とリライトの重要性

オウンドメディアの運営では、「公開して終わり」にならないように注意が必要です。記事公開後のアクセス解析や検索キーワードの変化を定期的にモニタリングし、必要に応じてリライトすることで、検索エンジンからの評価を長く保つことができます。

たとえば、Googleサーチコンソールを使うと、どのキーワードで流入があるか、平均順位はどの程度か、クリック率は高いか・低いか、といったデータが取得できます。想定外のキーワードでアクセスが来ているなら、そのキーワードに合わせて内容を追記・修正するのも一案です。逆に狙っていたキーワードで思うように順位が上がらない場合は、記事のタイトルや見出し、本文を見直して検索意図を改めて深く掘り下げる必要があるかもしれません。

また、情報が陳腐化しやすいテーマ(ガジェットのスペックやトレンドが変わりやすいファッションなど)では、新モデルや新シーズンの情報をアップデートするなどして記事を最新化することが重要です。古い情報が放置されたままだと、検索エンジンにもユーザーにも「このサイトは更新されていない」と判断され、評価を下げてしまうリスクがあります。常にメンテナンスすることこそが、継続的な集客力を生み出す鍵となるのです。

オウンドメディアからECサイトへの導線設計

購買心理を踏まえたCTA配置

オウンドメディアからECサイトへユーザーを誘導する際、CTA(Call To Action)の設計が重要な役割を果たします。CTAとは「購入はこちら」「詳細を読む」「資料ダウンロード」といった行動喚起を示すボタンやリンクのことです。これを記事やページ内の適切な位置に配置することで、ユーザーがスムーズに次のステップへ移れるようになります。

たとえば、ハウツー記事や使い方ガイドの最後には「実際にこのレシピで使ったキッチン用品を見る」「紹介したコーデを試せる商品をチェックする」といった具体的なCTAを置き、ユーザーが興味を持ったタイミングでECサイトの商品ページへ遷移できるようにします。読者が記事を読んでいる最中は「もっと詳しく知りたい」「実際に試してみたい」という心理が強まっているため、CTAを自然に目に入る場所に配置すれば、クリック率やコンバージョン率が高まるのです。

また、ボタンの色や大きさ、文言なども重要な要素です。カラフルすぎると逆に広告感が強くなり敬遠されることがありますが、地味な色すぎるとCTAであることが目立たず、クリックされない可能性もあります。サイト全体のデザインとの調和を取りつつ、視認性の高いサイズ・配色を検討しましょう。

ユーザーの状態に合わせた複数の導線

一口にユーザーといっても、購買意欲の高い人とまだ検討段階の人が混在しています。そこで、記事の内容やユーザーの行動に合わせて複数の導線を用意しておくと効果的です。たとえば、記事上部のファーストビューに「セール情報をチェックする」というバナーを置き、すでに購入したいと考えているユーザー向けに最速の導線を用意すると同時に、記事末尾には「関連記事を読む」「詳しいレビューを見る」といった、まだ迷っているユーザー向けの選択肢を設けます。

こうすることで、購入意欲が高い層も低い層も、記事から離脱せずに自社サイト内を回遊しやすくなるわけです。ユーザーの滞在時間が伸びると、結果的に検索エンジンからの評価が向上する可能性も高まります。加えて、関連する商品を複数紹介することで「このブランドは色々なラインナップがある」と認識してもらい、単品購入からセット購入へのアップセルやクロスセルのきっかけを作り出すことも可能です。

メールマガジン・SNS・オフラインとの連動

オウンドメディアを軸に据える場合、合わせてメールマガジンやSNSなど他チャネルとの連携を強化していくのも大切です。記事を継続的に読み続けてもらうためには、「サイトに直接アクセスしてもらう」以外の経路を用意する必要があります。メールマガジンの登録フォームを記事本文やサイドバーに常設しておけば、読者は「新しい記事が出たら通知してほしい」と思ったときにすぐ登録できるでしょう。

メールマガジンでは、新着記事のハイライトやセール情報、キャンペーンコードの配布などを行い、再度ECサイトへ誘導する仕組みを作ります。SNS(TwitterやInstagramなど)でも、記事更新の情報をシェアしたり、写真やショート動画などビジュアルでの訴求を行うことで、別のコミュニケーション経路を確保できます。

さらにオフライン店舗と連動している企業であれば、店舗内ポップやチラシにQRコードを掲載する方法も有効です。実際の商品に興味を持ってもらったお客様が、より詳しい情報を知りたい場合にサッとアクセスできるようにすることで、購買意欲の向上や購買後の満足度を高めることにつながります。

定量的効果の測定と継続改善

KPIの設定

オウンドメディアの効果を測定する場合、単純なページビュー(PV)だけでなく、もう少し具体的なKPIを設定しておくと現状の改善点が見えやすくなります。たとえば以下のような指標を追うと良いでしょう。

- オーガニック検索流入数:検索エンジンからの訪問者数。記事のSEOが機能しているかどうかを判断する重要な指標です。

- 直帰率・滞在時間:記事を読んですぐ離脱していないか、どれくらい読まれているかを示すデータ。コンテンツの質やCTA配置の適切性を検証する材料になります。

- クリック率・CVR:記事内のリンクやCTAがどれだけクリックされているか、そしてECサイトに遷移した後にどれくらい購買に結びついたかを測定します。

- メールマガジン登録数:読者との継続的な接点を作るために、メール登録にどれだけ誘導できたかも大切な要素です。

これらの指標を追いながら、どの部分を改善すべきかを明確にしていきます。「思ったよりCTRが低い」ならCTAの文言や配置を変更する、「PVは多いのに購買につながらない」なら記事内容が購入検討段階のユーザーにとって不十分な可能性がある、など原因を仮説立てし、施策を試すことで改善を繰り返していきましょう。

テストとフィードバックサイクル

記事のタイトルや見出し、CTAのボタンデザインなど、効果に直結しやすい要素についてはA/Bテストを行い、どのバージョンがより成果を出すか実験的に検証するのがおすすめです。たとえば「購入はこちら」と書いたボタンと、「今すぐ試してみる」と書いたボタン、どちらがクリック率が高いかといった比較を行います。数字で結果が出ると議論もスムーズになり、チーム内での意思決定もしやすくなります。

また、読者や顧客からのフィードバックを記事作りに活かすことも忘れてはいけません。記事のコメント欄やSNSでの反応、問い合わせの内容などを見れば、「もっと詳しい写真が見たい」「専門家の意見を知りたい」といったニーズが浮かび上がることがあります。こうした声を拾いながら記事を更新していくことで、よりユーザーに寄り添ったコンテンツにブラッシュアップされ、結果として検索エンジンからもユーザーからも高評価を得られるようになっていきます。

成功企業の国内事例

ライフスタイル雑貨ECの事例

国内で成功している事例のひとつに、ライフスタイル雑貨を扱うECサイトがあります。創業当初から「ECサイトとブログを一体化させたメディア運営」を重視し、暮らしを彩るコラムやレシピ、インタビュー記事などを精力的に配信してきました。単なる商品説明ではなく、「このブランドの雑貨を使えばこんな素敵な生活ができる」という世界観を濃厚に伝えることで、多くのファンを獲得してきたのです。

同サイトではEC商品のページビューだけでなく、ブログ記事の滞在時間やSNS上でのシェア率も主要なKPIと位置づけています。コンテンツに共感したユーザーが記事を拡散し、新規訪問者が増える→新規訪問者が商品に興味を持ち購入につながる、という好循環を生み出しています。最初は少数のファンから始まったこの取り組みも、数年をかけて数十万~百万PV規模まで拡大し、広告をほぼ打たずに安定的な売上を確保できる仕組みを確立しました。

アパレルECの事例

アパレル分野では、著名なスタイリストやモデルをコラム執筆・監修に起用しているECサイトの事例が注目を集めています。商品そのものの魅力を伝えるだけでなく、トレンド情報や着こなしテクニックに重点を置いた記事が人気を博し、結果としてECサイトの月間訪問者数が記事公開前の2倍以上に伸びました。さらに、記事経由で商品を購入したユーザーのリピート率が高い傾向がみられ、ブランドへの愛着が強まっていると推測されています。

このような取り組みを行う際には、コーディネート写真やスタイリングのポイントを豊富に盛り込むなど、読者が「実際に着用したときのイメージ」をしやすくする工夫が功を奏しました。また、読者目線で「こういうシーンではどんな服装がいいのか?」といった疑問に答える形で記事を作ると、検索でヒットしやすくなり、SEOにも好影響をもたらしたようです。

これからのオウンドメディアトレンド

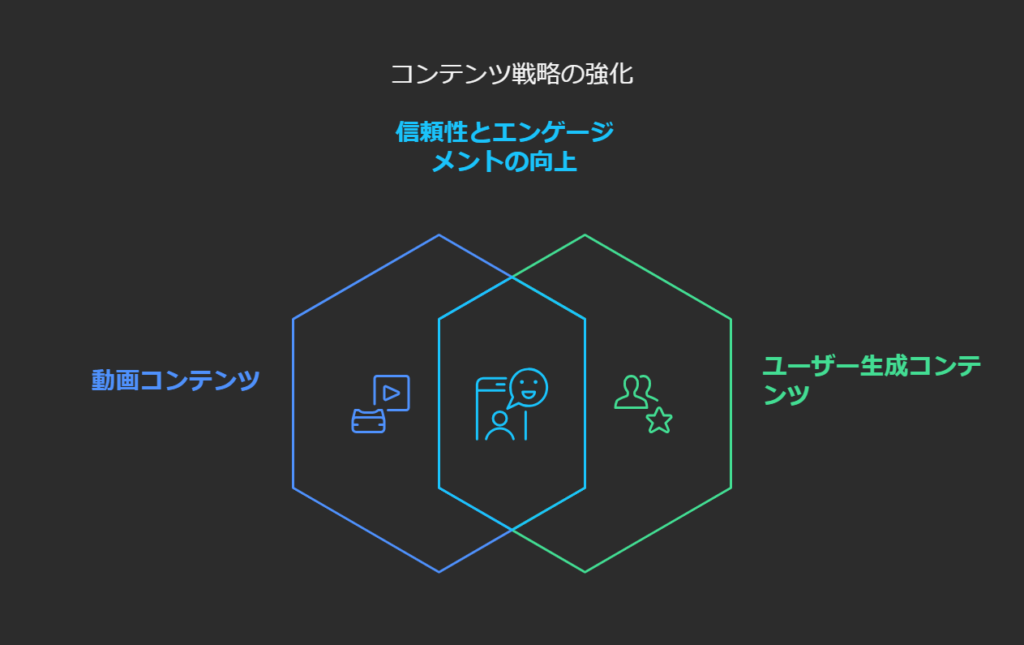

動画やUGCの活用

近年は動画コンテンツの需要が高まっています。YouTubeやTikTokといったプラットフォームで短いプロモーション動画を流すだけでなく、自社サイト内に独自の動画記事を埋め込む企業も増えてきました。ファッション・コスメ・家具など、実際の使用感が伝わりやすい商品であれば、動画で見せることで記事だけでは伝えきれない魅力を演出できます。

また、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)を積極的に取り入れる動きも見られます。実際に商品を購入したユーザーのレビューや写真を、自社ブログやSNSと連動して紹介するケースです。これにより、信頼性や親近感が高まり、「自分も使ってみたい」「同じような効果を得られるかも」とユーザーを後押しする心理効果が期待できます。

AI技術との連携

最近では生成系AIを活用して記事の骨子を自動生成したり、下書きを効率化したりする企業も出てきています。もちろん品質管理や誤情報チェックは欠かせませんが、リサーチの初期段階や大量の記事を効率的に作る上では大きな助けになることは間違いありません。

一方で、AIが生成した文章だけでコンテンツを大量生産すると、オリジナリティが欠如しユーザーが価値を感じない可能性も出てきます。したがって、あくまで「人間の視点での品質チェック」や「独自情報の盛り込み」といった工程は大切なままです。AIをうまく活用しつつも、人ならではの視点や体験談、専門家のコメントなどを組み合わせることで、より説得力のある記事を実現できるでしょう。

まとめと今後の展望

ECサイトにおけるオウンドメディア活用は、広告費のコスト上昇やユーザーの情報収集行動の多様化などの時代背景もあり、今後ますます重要度が高まると考えられます。オウンドメディアは一朝一夕で大きな成果を上げるものではありませんが、地道に質の高いコンテンツを作り、適切なSEO対策を施し、ユーザーをスムーズにECサイトへと誘導する仕組みを作り込むことで、半年から1年程度のスパンで大きく成長が期待できます。

とりわけ日本国内では、独自の文化や流行の移り変わり、季節感などがコンテンツに反映しやすい特徴があります。海外企業の事例を参考にするのも良いですが、自社商品やターゲット層のリアルな生活シーンにマッチする情報発信を意識することが、ユーザーの信頼を得る最短ルートです。さらに、メールマガジン・SNSとの連動やオフライン店舗との融合によって、多面的かつ継続的にファン化していく戦略を取る企業も増えています。

最後に、オウンドメディアはECサイトと同様に運営コストや人員、コンテンツ品質の維持が欠かせません。最初は少ないリソースでスタートしても、何とか継続しながら記事本数を増やし、読者の声を反映して改善を繰り返すことで、徐々に「資産」と呼べるレベルのメディアへと成長していくでしょう。その過程で培われる企業の専門性や情報発信力は、結果的にECサイトの売上を支える強力なエンジンとなり、競合他社との差別化にも大きく貢献します。

自社のストロングポイントや商品特性を活かして、ぜひオウンドメディアを育ててみてください。時間と手間はかかるかもしれませんが、長期的な視点で取り組めば、想像以上に大きなリターンをもたらしてくれる可能性を秘めています。ユーザーが必要とする情報を深く掘り下げ、楽しく役立つ記事を作り続けることが、EC事業者にとってこれからの時代に必須の戦略であるといえるでしょう。