モバイルフレンドリー対応とモバイルSEOのポイント~ECサイト運営の視点から~

現代の日本において、スマートフォンを通じたインターネット利用は主流の座を占めています。特にECサイトやオンラインサービスは「手軽に」「どこでも」アクセスされる存在であり、ユーザーがモバイル端末から離脱しないためのサイト構築・運営が非常に重要です。さらに、Googleの検索アルゴリズムがモバイル対応を強く重視する流れが定着したことに伴い、モバイルフレンドリー化とモバイルSEO対策は事実上の必須要件となっています。本記事では、日本市場に焦点を当てながら、ECサイト運営者にとって有益となるモバイルファースト戦略のポイント、技術的・運用的な注意点、そしてCore Web Vitalsを中心とした速度最適化まで、幅広く解説していきます。

Contents

モバイルファースト時代に不可欠な理由

スマートフォンの普及は、日本国内でのEC市場の拡大を後押ししています。かつてPCからの利用が圧倒的だった時代は過ぎ去り、今では多くの消費者がスマホのみで商品を検索・購入まで完結させるケースが一般的です。ある調査では、インターネットを週1回以上利用する人のうち、96%前後がスマートフォンを利用し、スマホのみでアクセスする層が6割前後と報告されるほどになりました。つまり、PCを持たない・使わないユーザーが多数派になりつつあり、「ECサイト=スマホでの買い物体験」を意識しなければ、ビジネス機会を大幅に逃してしまうのです。

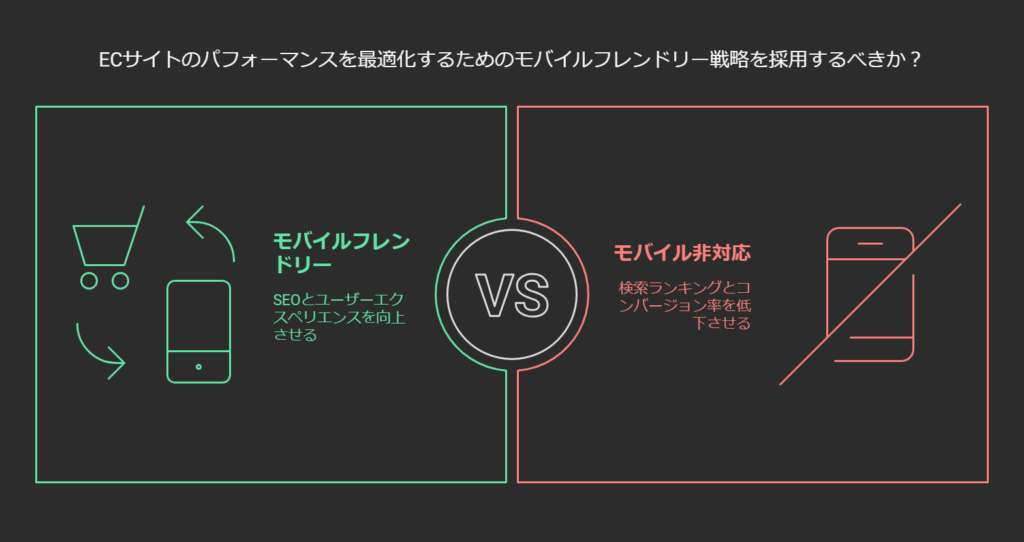

こうした変化に対応すべく、Googleは2015年から続々と「モバイルフレンドリーアップデート」や「モバイルファーストインデックス」などの施策を打ち出してきました。2024年には、スマホ向けGooglebotによるクロール・評価がさらに徹底され、PC向けページのみでは検索インデックスから弾かれる恐れも出てきます。実店舗で言い換えれば「店舗があるのに入口が封鎖されている」ような状態を招きかねないのがモバイル未対応のリスクです。特にECサイトの場合、商品一覧や商品詳細ページ、カート機能などがスマホで快適に使えないと、ユーザーはすぐにサイトを離れて競合他社へ向かってしまいます。

モバイルファースト時代においては、サイト表示最適化やページ速度の向上策、ユーザー行動に合わせたコンテンツ調整など、スマホの閲覧を前提とした施策こそが売上や集客、ブランド力アップに直結します。検索順位対策(SEO)だけでなく、ユーザーの満足度や購買行動を考えても、モバイルフレンドリーは絶対に外せない重要要素なのです。

Google公式ガイドラインが示すモバイルフレンドリーの基本

Googleは検索セントラル(旧Google Webmaster)や開発者ドキュメントなどで、モバイルフレンドリーに関する要点を丁寧に示しています。ECサイトがまず押さえておくべきポイントを挙げると、以下のような要件が代表的です。

非対応技術の排除

モバイル端末ではFlashなど古いプラグイン技術を再生できない場合があります。スマートフォンユーザーはプラグインを追加インストールすることも少ないため、Flashなどの非対応コンテンツは基本的に避けるべきです。HTML5を使ったアニメーションや動画フォーマットが中心となっている現在では、古いテクノロジーに頼るメリットはほぼありません。

ビューポート設定の徹底

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> のように、デバイス幅に合わせてレイアウトが変化する設定は必須です。これを怠ると、ページ全体が縮小表示される、もしくは左右にはみ出して横スクロールが必要になるといったユーザーのストレスを招きます。Googleのモバイルフレンドリーテストツールでも、ビューポート設定がないサイトはエラーとして扱われます。

文字・タップ要素のサイズ適正化

スマホ画面はPCに比べて非常に狭く、ピンチアウト(拡大操作)なしでコンテンツを読めることが理想です。文字サイズは16px程度を基準に見やすくし、リンクやボタンなどのタップ要素は指で誤操作が起きにくいよう間隔と大きさを確保します。フォーム入力ボタンやカートボタンが小さすぎると、それだけで離脱率が跳ね上がることを念頭に置きましょう。

横スクロール不要なデザイン

横にスクロールしなければ全コンテンツが読めないレイアウトは、ユーザー体験を著しく損ないます。特に商品写真やバナーが画面幅を超える場合があると、ECサイトでは致命的な使いづらさを生むことになります。レスポンシブデザインを導入する際にも、要素の横幅が十分調整されているか必ずチェックしましょう。

リソースへのアクセス許可

robots.txtで画像やCSS、JavaScriptなどをブロックしていると、Googlebot(スマホ版)がページを正しくレンダリングできず、サイトの評価が下がる恐れがあります。たとえばECサイトで、商品画像フォルダをGooglebotからブロックしていると、検索結果に商品写真が表示されないなどのデメリットも考えられます。ユーザーに見せたいコンテンツはGoogleにも見せるという方針で設定を見直してください。

こうした基本的なガイドラインを満たさないと、Googleから「モバイルフレンドリーではない」とみなされ、検索順位に影響を及ぼすことがあります。ECサイトであれば、SEO以上にユーザー自身の快適さを阻害してしまい、コンバージョンにも直結する点を強く意識しておきましょう。

モバイルファーストインデックス対応の重要性

Googleは現在、モバイルファーストインデックスというインデックス方式を導入しています。従来はPC向けページを中心にクロール・評価していましたが、今はスマホ版ページのコンテンツを主軸として検索順位を決定しているのです。ECサイトでは、PC版とモバイル版でコンテンツに差があると、その差分が検索結果に反映されなくなったり、モバイル版で省略した情報が評価されず順位が下がるケースもあります。

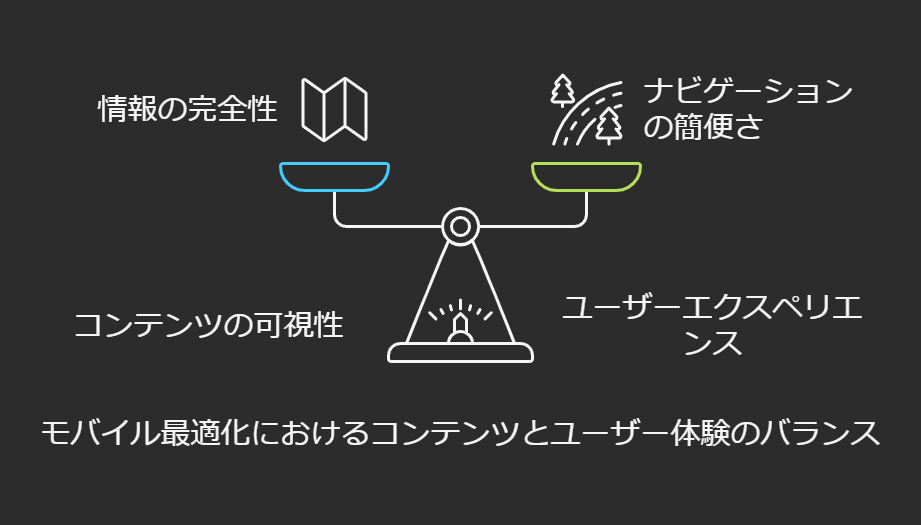

PC版と同等の情報提供

モバイル版だからといって商品説明文を短縮したり、スペック情報をカットしているサイトは危険です。Googleは「モバイル版に完全な情報を用意し、PC版と同等の価値を提供する」ことを強く推奨しています。ECサイト運営者の中には「スマホでは詳細説明はいらないのでは?」と考える人もいますが、それが大きな間違いになる可能性があります。むしろスマホユーザーこそ、購入前に十分な情報を確認したい人が多いため、詳細が省略されているとサイトから離脱して別のサイトやアプリで買われてしまうかもしれません。

構造化データやメタ情報の統一

商品リッチリザルトを狙う場合など、構造化データ(Schema.org)を導入しているECサイトは少なくありません。このとき注意すべきは「モバイル版HTMLでも同じマークアップを保つ」ということです。PC版で設定している商品名や価格、レビュー情報などが、モバイル版では省略されているとリッチリザルトは生成されにくくなります。同様に、タイトルタグやメタディスクリプション、見出し(H1, H2など)の構造もモバイル版とPC版で揃えるのが基本です。

モバイル専用URLの注意点

レスポンシブデザインを採用せず、m.example.com のような別URLでモバイルサイトを運用しているケースもあります。この場合は、PCサイトのURLとモバイルサイトのURLを相互に紐づけるため、rel="canonical" や rel="alternate" の適切なタグ設定が必要です。設定が不適切だと重複コンテンツ扱いになったり、正しいページがインデックスされない可能性があるため、注意が欠かせません。

モバイルファーストインデックスでは、スマホ向けページがサイトの“正規版”とみなされるため、メンテナンスが甘いモバイルサイト運用をしていると大きな痛手を被るリスクがあります。PC版と並行して必ずモバイル版の更新状況をチェックし、両者での差異を生まない運用体制が重要です。

レスポンシブデザインか、モバイル専用サイトか

モバイル対応を考える際、一般的には以下の3つの方式が存在します。

- レスポンシブWebデザイン

単一のHTMLファイルを、画面サイズによってCSSでレイアウト変更する方式。URLが一つなので管理が楽で、PC版とモバイル版の不一致が起きづらい。 - 動的配信(Dynamic Serving)

同一URLながら、サーバー側でユーザーエージェントを判定し、PC用とモバイル用の異なるHTMLを返す方式。柔軟性は高いが実装と管理コストが大きい。 - 別URL(m.example.com等)

PC向けとモバイル向けでURL自体を分ける方式。スマホ専用に最適化されたレイアウトを提供できるが、URLの重複やタグ設定など注意事項が多い。

Googleは公式に「レスポンシブデザイン」をもっとも推奨しています。理由として、同じURLで全端末に対応できるため被リンクやシェアが集約され、PCとモバイルのコンテンツ差異が起きにくいことが挙げられます。ECサイトの場合も同様で、商品ページの在庫管理や価格改定をするたびに、PC用とモバイル用の両方をメンテナンスする負担が減るのは大きなメリットでしょう。

一方で、モバイル専用URLのメリットとしては「モバイルページだけを極限まで軽量化しやすい」という点が挙げられます。たとえばリッチコンテンツ満載のPC向けページとは別に、スマホユーザー向けにテキスト中心の高速ページを用意するなど差別化が可能です。ただしモバイルファーストインデックスの時代には、モバイル版が“メイン”として評価されるため、PC版よりもしっかり作り込む必要が生じることを意識しましょう。新規サイトの構築であれば、運用コストを考慮してレスポンシブデザインを基本とするのが安全な選択肢です。

ページ速度とCore Web Vitalsの最適化

モバイルユーザーはページ表示の速さに非常に敏感です。Googleが提示する統計によれば、スマホサイトの読み込みに3秒以上かかると、約半数が離脱する可能性があると報告されています。ECサイトでは「商品ページが開くまでに時間がかかる」「カートに入れる画面が遅い」というだけで注文をあきらめる人が確実に出るため、ページ速度の改善は集客施策と同じくらい重要になります。

Core Web Vitals(CWV)とは

Googleは「ページエクスペリエンス」の評価を強化するために、**Core Web Vitals(CWV)**という指標を導入しました。現在のCWVは大きく3つに分類されます。

- LCP (Largest Contentful Paint)

画面上で最大のテキストや画像が表示されるまでの時間を計測し、主要コンテンツの表示速度を示す。 - CLS (Cumulative Layout Shift)

ページ読み込み中にレイアウトがどの程度ズレるかを測る。視覚的に安定しているかどうかを評価する指標。 - INP (Interaction to Next Paint)

画面をタップやクリックしたときから次の描画が起こるまでの待ち時間を測定する。ページ全体の応答性を総合的に判断する。

2024年以降は、従来のFID(First Input Delay)に代わってINPが正式導入され、長期的なインタラクション応答の良し悪しも評価されるようになります。どの指標もスマホユーザーの実感に直結する要素なので、最低でも「改善が必要」以上の水準をクリアするようにサイトを最適化する必要があります。

ページ速度改善の具体策

- 画像や動画の圧縮・最適化

商品画像が多いECサイトほど、この部分の最適化が効果絶大です。JPEGやPNGから、より軽量なWebPやAVIFフォーマットへ切り替える、適切なリサイズと圧縮を施す、などの工夫だけでもLCP短縮が期待できます。さらにLazy Loading(遅延読み込み)によって、ファーストビューに不要な画像を後回しにする施策も有効です。 - 不要なスクリプトの削減

広告タグや分析ツール、SNS連携など、ECサイトは外部スクリプトを多用しがちです。しかし、その分だけページ読み込みが遅くなるリスクを伴います。定期的に使用していないタグがないかチェックし、なるべく軽量なライブラリへ置き換えるなどの見直しを行いましょう。 - CSS/JSの読み込み最適化

レンダリングブロックを抑えるため、重要なCSSはインライン化し、不要なものはasyncやdeferで後回しに読み込むアプローチが効果的です。特に商品詳細ページなどはシンプルに見えて、多数のスタイルファイルを読んでいるケースがあるので、ファイルの結合や縮小(ミニファイ)を行ってロード数を減らしていきましょう。 - キャッシュとCDNの活用

同じユーザーが再訪問したときに素早く閲覧できるよう、ブラウザキャッシュを適切に設定します。さらに、全国・海外からのアクセスがある場合はCDNを活用するとTTFB(サーバー応答時間)が短縮され、Core Web Vitalsのスコアにも好影響をもたらします。

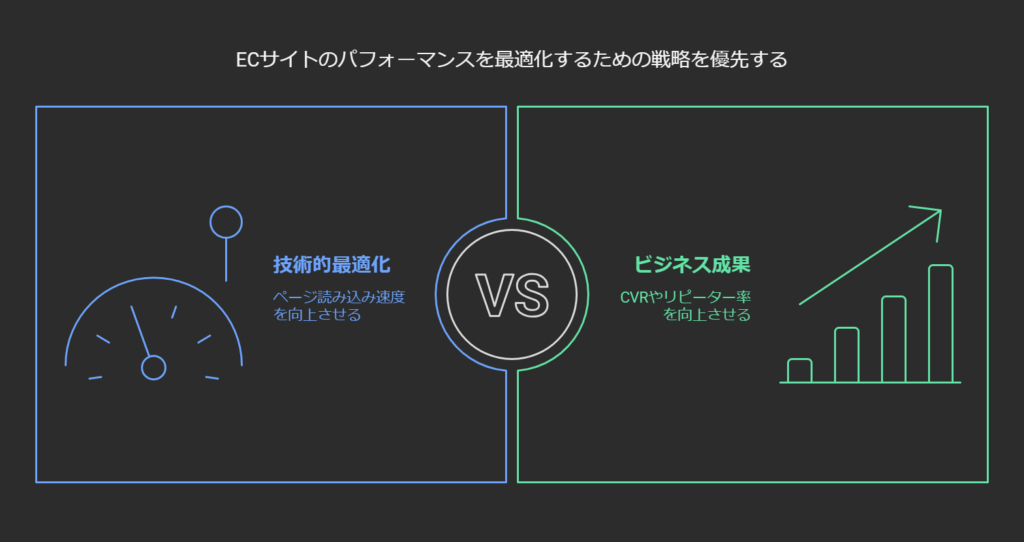

速度向上によるKPI改善

速度改善はECサイトのCVR(コンバージョン率)や平均注文額、そしてリピーター率に大きく関わってきます。たとえば読み込みが1秒遅れると離脱率が20%以上上昇するという調査データがあり、逆に1秒短縮するだけでCVRが向上した事例は数多く報告されています。ページ速度の改善は、一度に多大なコストをかけなくても、継続的にチューニングすることで成果が積み重なる点が魅力です。EC事業者が「検索広告費用を上げる前にページ速度を見直したところ、同じ予算でも大幅に売上が伸びた」ケースも散見されるため、運営サイドとしては最優先で取り組む価値がある施策と言えるでしょう。

モバイルユーザーの行動特性とコンテンツ・UIデザイン

ECサイトはPCよりもスマホでアクセスされる頻度が高い以上、その行動特性に即したUI/UX設計が不可欠です。モバイルファーストの観点から、どんな点に注意すればよいのか、いくつかの例を挙げて解説します。

スマホ利用環境を想定したUI

スマホを使うシーンは通勤中、ベッドの上、テレビを見ながらなど、「ながら操作」が多いのが特徴です。そのため長大なテキストを細かく読ませるのではなく、見出しや箇条書き、画像での直感的な情報提供が好まれます。ECサイトのトップページや商品一覧は、ユーザーが簡単に欲しい情報へ辿り着けるよう、階層を浅くし、検索バーを充実させることが大切です。

また、フォーム入力を必要とする場面(会員登録や配送先の入力など)では、スマホキーボードの切り替えを減らすためにinput type="email"やtype="tel"などを使い分け、入力しやすいUIを用意してください。SNSログインや生体認証を取り入れてもよいでしょう。

指で操作することを前提としたタップ領域

スマホでの操作はマウスクリックと違い、指が押しやすいボタンサイズを確保しなければなりません。特にECサイトでは、購入ボタン、カートボタン、クーポンボタンなどが密集すると誤タップが起きやすくなります。指先の物理的なサイズを考慮し、最低でも44px以上の高さを持つボタンを推奨しているガイドライン(Apple Human Interface Guidelinesなど)もあるほどです。ユーザー体験を損なわないためにも、コンパクトな画面に要素を詰め込みすぎず、指でタップしやすいレイアウトを意識しましょう。

ポップアップ・バナーの扱い

モバイル画面を覆うポップアップやアプリ誘導バナーは、ユーザー体験を大きく阻害する要因となり得ます。特に初回アクセス時に全画面広告や会員登録誘導を表示すると、大半のユーザーはコンテンツを見る前に離脱するリスクが高いです。実際にGoogleは「侵入型インタースティシャ(ポップアップ)はモバイル検索順位にマイナス影響を与える」と公言しており、むやみにポップアップを多用するとSEO上も不利になります。クーポン告知などECサイトには出したい情報がある場合でも、タイミングやレイアウトを慎重に検討し、ユーザーが離脱しない形を模索しましょう。

「モバイルファースト」の考え方

モバイルファーストとは単に「レスポンシブで画面幅に合わせる」という作業ではなく、最初にスマホ画面で最適な情報・デザインを考え、そこからPC向けに拡張するという発想です。たとえば商品情報も、スマホで最も注目される要素(商品のメイン写真、価格、在庫、レビュー評価など)をファーストビューに配置し、詳細スペックはアコーディオンで折りたたむなど、モバイルで見やすく操作しやすい設計を優先します。これが徹底されれば、ECサイトのコンバージョンやユーザー満足度が飛躍的に向上し、合わせてSEO効果も高まっていくはずです。

成功事例から学ぶECサイト高速化・モバイル対応の効果

実際にモバイル対応やページ速度改善で大きな成果を挙げているECサイトの例は多数あります。ここでは代表的な事例の特徴を紹介します。

ランディングページ高速化でCVR倍増

国内の通販支援サービスでは、商品販売ページの軽量化や画像圧縮を進めたところ、ファーストビューの表示速度が2秒程度改善しました。その結果、CVRが最大1.6倍にアップし、広告費を増やすことなく売上向上を達成できたそうです。商品画像の遅延読み込みやコードのミニファイでLCPが向上し、離脱率が下がったことが大きく寄与したと分析されています。

大手企業も積極的にページ速度を監視

花王など日本を代表するメーカー企業も公式ECやブランドサイトでモバイル最適化を継続的に実施しています。具体的な指標が公表されているわけではありませんが、ページの読み込みにかかる時間や、実機での表示崩れがないかを定期監視し、改善点をフィードバックする運用体制が構築されています。大企業であっても、スマホユーザーの離脱を防ぐための地道なチューニングは欠かせないという姿勢は、あらゆる規模のEC事業者にとって示唆的です。

海外事例:1秒短縮で大幅売上増

海外企業の事例では、読み込み速度を1~2秒短縮しただけで直帰率が10%以上減少し、モバイルのコンバージョン率が13%~40%も上昇したとの報告があります。世界的にも、モバイルの表示速度改善はそのままECビジネスの売上やブランド評価につながると認識されており、Core Web Vitalsを改善する施策に投資する流れが顕著です。

これらの事例が示す通り、モバイルフレンドリー対応や速度改善には明確な投資対効果が存在します。SEOとしても上位表示が期待できるだけでなく、EC運営の根幹である売上と顧客体験をダイレクトに向上できる要素という点を改めて意識すると、取り組むモチベーションが高まるでしょう。

落とし穴と注意点

モバイル対応を進めるうえで、しばしば見落とされるリスクや陥りがちな問題点があります。以下の代表例をあらかじめ把握しておくことで、余計な手戻りを防ぐことができます。

画像・コンテンツの非表示と評価低下

レスポンシブ対応で、CSSによって一部要素を単純に display:none; で隠すケースがあります。HTML上には存在するのでGoogleも認識できる場合が多いですが、もし不要と判断してHTML自体から削除してしまうと、モバイル側には情報が少ないサイトとして評価される可能性があります。特に商品情報やスペック詳細などECにおいて重要な要素を省略しないようにしましょう。ユーザーにとって必要な情報はスマホでも見せる工夫を怠らないことが重要です。

不適切なリダイレクト設定

PC用ページへアクセスしたスマホユーザーをモバイルサイトのトップページに飛ばしてしまう、いわゆる「全ページ一律リダイレクト」はユーザーに混乱をもたらします。特定の商品ページを見たいのに、トップに強制的に戻されると、それだけで離脱率が跳ね上がりかねません。正しくは、同じ商品ページに対応するモバイルURLへ個別にリダイレクトを設定する必要があります。

侵入型インタースティシャのマイナス影響

モバイル端末で画面を覆うポップアップやバナーは、Googleによるペナルティリスクがあるだけでなく、ユーザーがすぐに離脱してしまいます。クーポン発行やメルマガ登録に誘導したい気持ちはわかりますが、タイミングを検討するか、画面の一部に控えめなバナーを設置するなどユーザーの操作を妨げない形にしましょう。

SPAやJavaScript依存への注意

ECサイトによっては、Single Page Application(SPA)のフレームワークを活用しているところがあります。その場合、クライアントサイドレンダリングだけに頼ると、Googlebot(モバイル版)がHTMLの実体を正しく取得できないケースが生じるため、SSR(Server Side Rendering)やPrerenderによる対策を検討したほうが安心です。ユーザーが見るものとGoogleが見るものが大きく異なると、検索評価にも悪影響が出かねません。

過度なモバイル別ページの分割

モバイル表示を軽くするあまり、「商品詳細を複数ページに細切れにする」などの手法は、かえってユーザーに煩わしさを感じさせます。表示速度が上がっても、購入ボタンにたどり着くまでに何度もページ遷移を挟むなら、結果としてコンバージョン率を下げる要因となる可能性があります。あくまでユーザーの購買行動をスムーズにするという視点を最優先に、ページ構成を工夫しましょう。

まとめ~ECサイトこそモバイルフレンドリーが勝敗を分ける

モバイルフレンドリー対応とモバイルSEOは、もはや「やったほうがいい施策」ではなく、ECサイトを含むウェブビジネスにおいては「やらなければ生き残れない施策」に変わりつつあります。ユーザーの多くはスマートフォン経由でアクセスし、Googleの評価もモバイル版を優先し、ページ速度やユーザーエクスペリエンス(UX)を重視するようになった今、モバイル対策なしには上位表示もコンバージョン最適化も期待できません。

- Google公式ガイドラインの確認

ビューポート設定やテキストサイズ、タップ領域など基本的なモバイルフレンドリー要件を満たすことが第一歩。 - モバイルファーストインデックスへの適応

PC版とモバイル版のコンテンツ差をなくし、商品情報やレビュー、価格などあらゆる要素を同等に揃える。 - レスポンシブデザインを基本に検討

運用負荷を減らし、URLを一本化することで管理ミスや評価の分散を防ぐ。専用URLの場合もタグ設定を万全に。 - ページ速度とCore Web Vitalsの改善

画像圧縮やスクリプト削減、CDN利用など多角的に最適化。スマホ表示が遅いと直帰率や離脱率が急増する。 - UI/UX視点のモバイル設計

スマホで見やすく、使いやすい導線を心掛ける。指操作を前提にボタンサイズや配置を最適化し、ユーザーをスムーズに購買フローへ導く。 - 継続的な検証と改善

ポップアップの出し方やページ構成など、データに基づいて試行錯誤を繰り返す。速度計測ツールやサーチコンソールのモバイルレポートを定期的に活用する。

ECサイトであれば、こうしたモバイル最適化がそのまま売上増に直結する実例が数多く報告されています。一方で、モバイル対応を放置していると離脱率の上昇や検索順位の低下、さらにはブランドイメージの低下にもつながるリスクがあり、ビジネス的な機会損失は計り知れません。

最終的には、スマホユーザーの求めていることを“いかにスピーディーかつ直感的に提供できるか”が鍵です。Googleの公式情報に沿ったモバイルSEOは、その最適解に近づくためのガイドラインとも言えます。表示速度やUIの小さな改善が積み重なるほど、顧客体験の質が向上し、再訪率・購入率が高まっていくでしょう。モバイルファーストを強く意識したサイトを運営し、着実に売上を伸ばしていくために、今一度モバイルフレンドリーの現状を点検し、必要な施策を実行してみてください。ユーザー体験と検索エンジン評価の両面で、大きな成果を得られるはずです。