商品説明文のSEOライティング術~検索エンジンにもユーザーにも喜ばれる“売れる文章”の作り方~

Contents

はじめに

インターネット通販が当たり前の世の中、商品情報は画面越しに手に入れるのが普通になりました。しかし、実際に手に取って確かめられないぶん、**「文字情報だけでどこまで魅力が伝わるか」**が売上を左右すると言っても過言ではありません。そんな中、多くのEC事業者が見落としがちなのが、商品説明文におけるSEOライティングです。

実店舗の接客では、店員が声掛けや説明をしてくれますが、オンラインショップではその役割を担うのが「商品説明文」。しかもネット上では検索エンジン(主にGoogle)を通して多くのユーザーが情報を探しに来るため、どんなに魅力ある商品でも、適切なキーワードで上位表示されないと見てもらうチャンスすら得られません。

本記事では、

- 商品説明の文章をどう工夫すれば検索エンジンで評価され、かつユーザーに刺さるのか

- 具体的なキーワード戦略やライティングテクニック

- 法律面の注意事項や最新のトレンド

など、実践にすぐ役立つノウハウを網羅的にお伝えします。すでにEC運営に携わっている方はもちろん、今後ネット通販を始めようと思っている方にも、参考になる情報が満載です。ぜひ最後までお付き合いください。

商品説明文とSEOライティングの重要性

1-1. なぜ「商品説明文」に力を入れる必要があるのか

消費者が商品を知る・比較する・検討するプロセスは、主に検索エンジン経由でスタートすることが多くなりました。たとえば「○○ブランドの新作スニーカーを買いたい」となれば、Googleで「○○ スニーカー 新作 価格」などと検索し、ECサイトを比較する流れが一般的です。

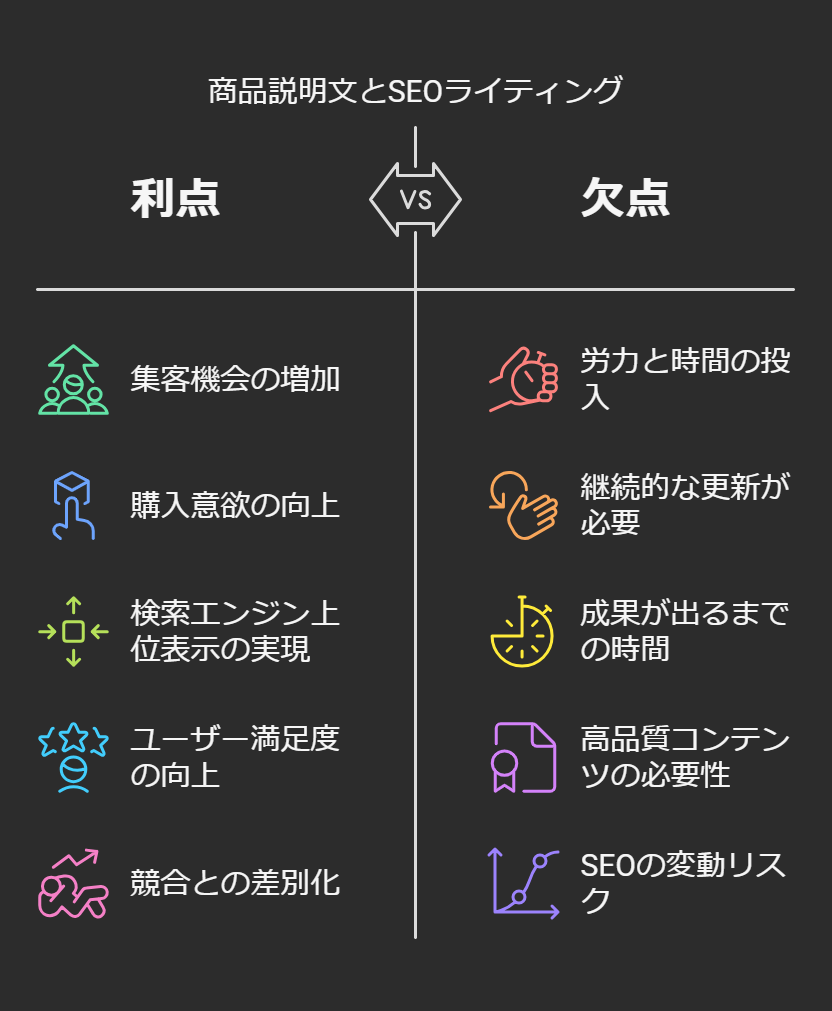

このとき検索結果で上位表示されないと、そもそも商品が目に留まらない可能性が高い。つまり、しっかりと検索エンジン対策(SEO)を行い、ユーザーが求める情報を的確に提供しなければ、集客の機会を逃してしまうのです。

しかし、ただ上位表示を目指すだけでは不十分。無事にサイトへ誘導できても、商品説明文が魅力的でなければ購入には至りません。機能や特徴が詳しく書かれていても、読み手が「欲しい」と思うような心を動かす文章でなければ、カートに入れるボタンは押されないでしょう。

そこでカギとなるのが、SEOライティングの手法を踏まえた「売れる商品説明文」。適切なキーワードを盛り込みながらも、ユーザーの琴線に触れる魅力的な言葉選びをすることが求められます。

1-2. 検索エンジンとユーザーを同時に満足させる

昔は「キーワードをたくさん詰め込む」といったテクニックで検索上位を狙えた時代もありました。しかし現在のGoogleは、ユーザーの意図にマッチする“質の高いコンテンツ”を評価するようになっています。

つまり、単に検索エンジンだけを意識してキーワードを配置しても不十分で、ユーザーが理解しやすい文章構成やデザインに配慮する必要があるのです。

商品説明文においては、**「正確な商品情報」+「ユーザーが知りたい疑問の答え」+「購買意欲を高める説得力」**が三位一体となっていることが理想形。この記事を読み進めれば、そのための具体的な手法がきっとつかめるはずです。

SEO観点のキーワード戦略

2-1. 日本国内の検索トレンドとキーワードの考え方

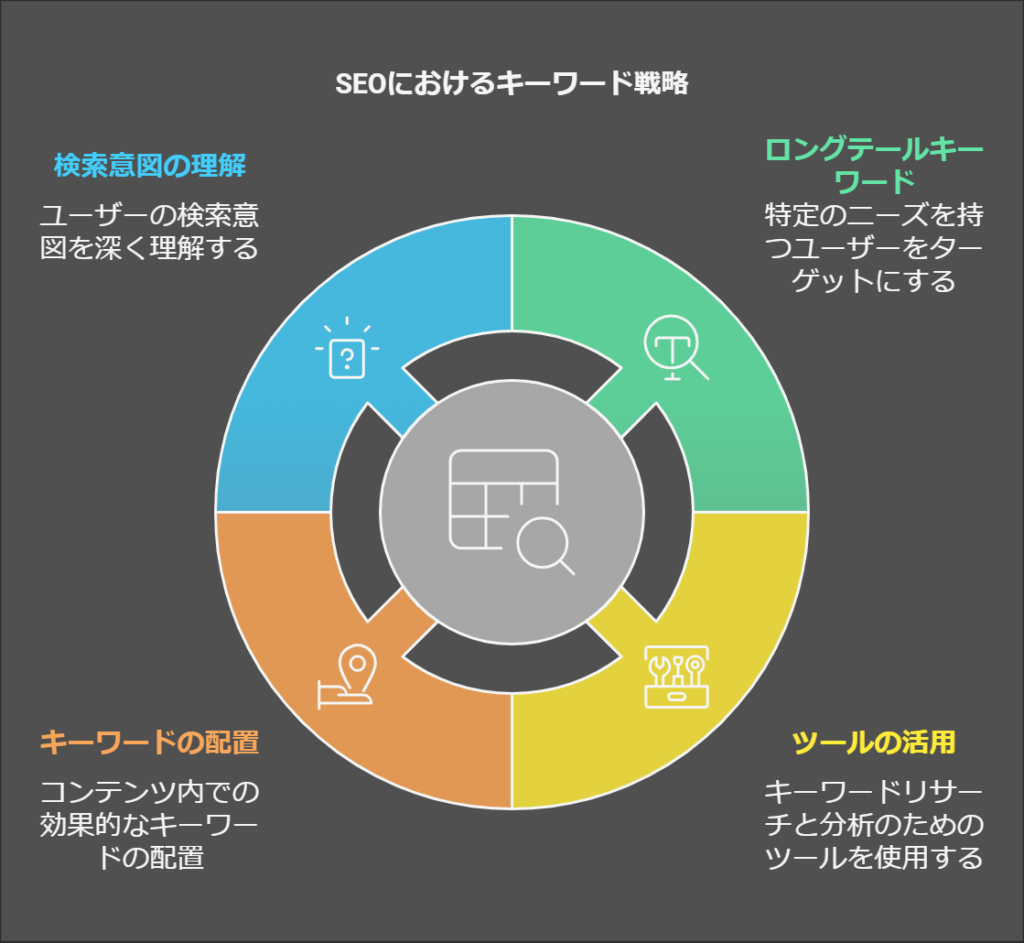

2023年以降、Googleのアルゴリズムはますます進化し、ユーザーの検索意図を多角的に理解するようになってきました。たとえば「商品名」だけを入力する人もいれば、「○○を使った感想」「○○ 比較 安い」といった具体的なニーズを含む複合キーワードで検索する人もいます。

ここで注目したいのがロングテールキーワード。検索ボリューム自体は少ないものの、「購買意欲が高いユーザー」がより具体的なワードを使って検索するケースが増えています。

ロングテールキーワードとは?

- 複数の単語を組み合わせた具体的な検索キーワード

- 例:

[ドリップコーヒー][カフェイン少なめ][オーガニック]など - 競合が比較的少なく、ターゲットが明確化されているのでコンバージョン率が高い

たとえば「スニーカー」だと検索ボリュームは多くても競合が激しい。一方で「スニーカー 防水 厚底 レディース 2023」などと長めのキーワードを狙うと、ピンポイントで絞り込んだ層に訴求できます。

商品説明文を書く際も「どんな人に」「どんな場面で」「どんな問題を解決できるのか」を盛り込みつつ、自然な形でそうしたロングテールのワードを含む文章を作ると、検索流入と購買率の向上が見込めます。

2-2. ツールを活用したキーワード選定

日本国内向けのECサイトであれば、以下のようなツールを組み合わせるのがおすすめです。

- Google広告 キーワードプランナー

- 検索ボリュームや競合性、関連キーワードの候補が一覧化される。

- 季節性の変動もチェック可能。

- ラッコキーワード

- Googleサジェストや関連ワードを一気に取得できる。

- ユーザーが実際に検索している文言を把握しやすい。

- Googleトレンド

- キーワードの人気度推移が確認できる。

- イベントや時期ごとの検索回数の増減をチェックし、シーズナリティを意識できる。

- Googleサーチコンソール

- 自社サイトにどんな検索クエリで訪問があるのかを確認可能。

- 既存のページが想定外のキーワードで流入していないか発見したり、新たなロングテールを見つけたりできる。

これらのツールで洗い出したキーワードをスプレッドシートなどに一覧化し、競合の強さや実際の売上に結び付きそうなワードなどを加味して優先度を決めましょう。

2-3. キーワードの配置と“検索意図”の捉え方

タイトルや見出しへのキーワード配置

- ページタイトル(titleタグ)

- H1見出し(基本的に1ページに1つ)

- H2・H3見出し(セクション分けのタイトル)

これらに主要キーワードを自然に組み込みましょう。とりわけタイトルタグは検索結果に大きく影響するため、商品名や重要なキーワードを含めつつ、引きのあるコピーを書くのが鉄則です。ただし、詰め込みすぎて読みにくくなるのは逆効果なので、ユーザーにとって自然な文章に整えることを忘れずに。

本文中に散りばめるキーワードと文脈

本文では、主要キーワードに加え、関連ワードや共起語をバランスよく散りばめましょう。たとえば「スニーカー」の話であれば、「歩きやすさ」「足の疲れ」「防水性」「通気性」など関連する情報を盛り込むと、検索エンジンに「このページはスニーカーについて幅広く言及している」と評価されやすくなります。

その際大切なのは、“ユーザーの検索意図”をどれだけ深く捉えているかという点。ユーザーは商品名を調べたいだけでなく、価格や口コミ、使い方、注意点などを知りたいかもしれません。こうした疑問点や不安に先回りして答えるように構成できれば、検索エンジンからも、読み手からも「役に立つページ」とみなされるでしょう。

購買意欲を高めるライティングテクニック

3-1. AIDAやPASなどのコピーライティングフレームワーク

AIDAモデル

- Attention(注意喚起): パッと目を引くフレーズで興味を持たせる

- Interest(興味・関心): 商品の詳細や魅力を紹介

- Desire(欲求喚起): ユーザーが「欲しい」「使ってみたい」と感じる要素を提示

- Action(行動): 「今すぐ購入する」など具体的なアクションを促す

たとえば美容液の商品説明なら、「日々の乾燥に悩むあなたへ」というフレーズでAttentionを引き、興味を持ったユーザーに成分や効果をわかりやすく説明してInterestを高め、実際に潤いを実感したユーザーの声などでDesireを刺激。そして最後に「ぜひ一度お試しください。今だけ○○キャンペーン実施中!」のようにActionを促します。

PASフォーマット

- Problem(問題提起)

- Agitation(問題の深刻化・共感)

- Solution(解決策提示)

例として「姿勢矯正ベルト」の商品説明なら、最初に「デスクワークで猫背がひどくなっていませんか?」とProblemを提起し、それが原因で肩こりや見た目の悪さにも繋がるという点を強調してAgitationへ進み、最後に「このベルトなら着けるだけで背筋が伸び、肩こりも緩和されます」というSolutionを示すイメージです。

3-2. ユーザー心理を捉えるポイント

- メリット・ベネフィットを具体的に

ただ「ヒアルロン酸入り美容液」ではなく、「ヒアルロン酸が入っているから、乾燥しがちな肌もしっとり潤う。化粧ノリも格段にアップ。」のように、使うことで得られるポジティブな変化を示す。 - 数字・実績で裏付ける

「売上No.1」よりも「累計10万本突破」のように具体的な数字を提示すると説得力が増す。実験データや比較表を載せるのも◎。 - ストーリーテリング

開発秘話や生産者の想い、お客様の体験談などを交えると共感が生まれやすい。「創業◯年の老舗が職人技で作り上げました」などと書くだけで、ブランド力をアピールできる。 - ターゲットを明確に

「誰向けの商品か」をハッキリさせるほど、読み手は「自分のための商品だ」と感じやすい。ペルソナを想定し、その人に語りかけるように書くとブレが少なくなる。

3-3. 社会的証明や限定性を活用

- 社会的証明(第三者からの評価)

「モンドセレクション受賞」「メディア掲載」「レビュー平均4.8★」などは、購入の背中を押す有力な材料に。

ただし、根拠がないまま「業界No.1」と謳うと景品表示法違反になる恐れもあるので注意。 - 限定性・緊急性

「今だけ送料無料」「在庫残りわずか」「期間限定◯%OFF」などの訴求はFOMO(Fear Of Missing Out: 逃すことへの不安感)を刺激する。

ただし、常に偽りの在庫数表示をするなどは違法となるケースがあるため、本当に限定の場合のみ正確に表示する。

検索エンジン評価の最新動向

4-1. GoogleアルゴリズムとE-E-A-T

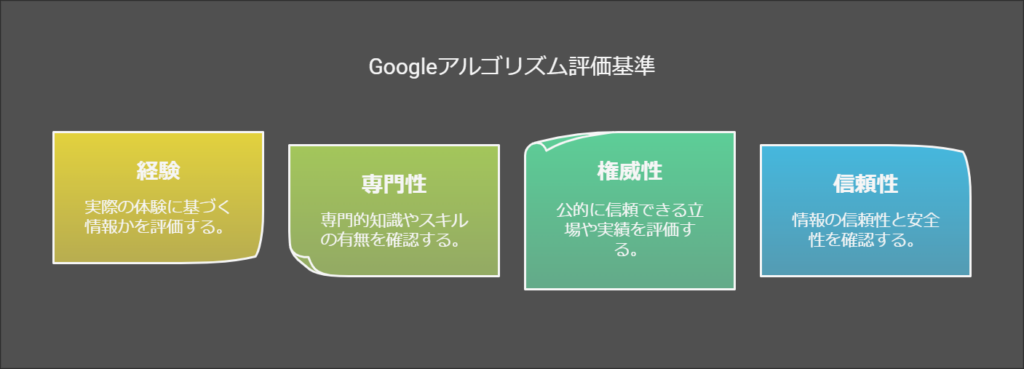

Googleは近年**E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)**の概念を評価基準として重視しています。

- Experience(経験): 実際の体験に基づく情報か

- Expertise(専門性): 専門的知識・スキルを持っているか

- Authoritativeness(権威性): 公的に信頼できる立場・実績はあるか

- Trustworthiness(信頼性): 全体として嘘偽りなく安全・安心か

商品説明文でこれを意識するには、実際に使った人の声や専門家による監修コメントを盛り込み、企業としての実績や連絡先などを開示しておくといった工夫がポイント。また、作り手の“想い”など独自性の高い一次情報をしっかり伝えることで、検索エンジンにも「このページは価値が高い」とアピールできます。

4-2. モバイルファーストとページ速度

スマホユーザーが大半を占める今、モバイルフレンドリーな表示は必須。ページが縦に長くなるECサイトは多いですが、要点を見出しや箇条書きで小分けにする、画像を適度に圧縮して表示速度を速くするなど、ユーザーがストレスなく閲覧できる工夫を徹底しましょう。

Googleはページ速度やコアウェブバイタル(LCP・FID・CLSなど)をランキング要因として取り入れているため、特にECのように競合が多い場合はレスポンスの速さが重要です。

4-3. 構造化データ・リッチリザルト

商品の価格や在庫状況、レビュー評価などを構造化データでマークアップしておくと、検索結果で「リッチリザルト」として表示される場合があります。検索結果画面に星評価や価格が載るだけで、ユーザーの目を引きクリック率(CTR)が上がることもしばしば。

JSON-LD形式で商品情報を記述し、Googleの「リッチリザルトテスト」などで正しく認識されるか確認しましょう。

構成・文章展開のポイント

5-1. 見出しや箇条書きを活用する

商品説明文が長くなるほど、ユーザーは途中で読むのをやめてしまいがちです。読み飛ばされても要点が把握できるよう、見出しと箇条書きでメリハリをつけましょう。

- 見出し(H2/H3): 「特徴」「メリット」「使い方」などのテーマをセクション分け

- 箇条書き(リスト): 複数の特徴を並べるときはリスト形式で簡潔に

また、1文を40~50文字以内にするなど文章を短めに区切ると、スマホ画面でも読みにくさを軽減できます。

5-2. 商品説明文の基本構造

- キャッチコピー

- 一瞬で「自分に関係ある商品だ」と思わせるフレーズ

- ベネフィットを前面に押し出した短文がベター

- リード文(冒頭説明)

- 商品の概要やターゲット、解決できる問題などをコンパクトに紹介

- ここで興味を持ってもらえないとページを閉じられてしまう

- 本文(詳細説明)

- 素材や成分、使い方、効果・メリットなど詳しい情報を載せる

- 「ユーザーが抱く疑問」に答える形で構成すると好印象

- 口コミやレビューの引用も有効

- クロージング(購入促進)

- 「ぜひ一度お試しください」などアクションを促す言葉

- 今だけの特典やセール情報、在庫状況などを追記すると購入を後押ししやすい

- CTA(Call To Action)

- 「カートに入れる」「詳細を確認する」など具体的な行動を促すボタンを目立つ形で配置

- ページが長い場合は途中にもCTAを挟むが、やりすぎは逆効果

商品によっては「Q&Aコーナー」や「注意事項」「関連商品リンク」なども盛り込みましょう。ユーザーの疑問を可能な限り先回りして解消する構成が理想です。

5-3. 文字数と情報量のバランス

カラーミーショップの調査によると、売上が好調なショップほど商品説明文を400文字以上書いている傾向があるそうです。ただし長ければいいというわけではなく、要点を押さえつつ読みやすく配置することが大切。

「実店舗と違ってユーザーは実物を見られない」ことを念頭に置き、サイズ感や素材、使い心地など感覚的な情報まで細かく伝えると、購入のハードルがグッと下がります。

参考にすべき事例・ケーススタディ

6-1. 大手ECモール・ブランドの成功例

| 企業/サイト | 実施した施策 | 成果 |

|---|---|---|

| 楽天市場 | 商品ページ&カテゴリページのメタ情報最適化自社ブログやレシピサイトなどのUGC活用 | 検索エンジンからの流入増加 → 売上拡大 |

| ユニクロ | 季節やトレンドごとに商品説明を更新関連商品の提案強化 | オンラインストアの流入増 → 若年層の購買率アップ |

| 家電ECサイトA社 | 徹底的なSEO最適化(詳細説明+ユーザーレビュー+内部リンク強化)ページ表示速度改善 | 6か月でオーガニック流入30%増、CVRも2.8%→3.7%に上昇 |

各社とも、商品説明ページを充実させると同時に内部・外部からのリンクを最適化し、検索エンジン評価とユーザー体験の両方を高めています。レビュー(UGC)やブログ記事などの関連情報が豊富だと、E-E-A-Tの観点でもプラス要素になりやすいという点が共通しています。

6-2. 競合分析のポイント

自社と同じカテゴリーで検索上位にいるECサイトをリサーチしてみましょう。

- どんなキーワードを使っているか

- どんな追加要素(動画、口コミ、Q&Aなど)があるか

- ページのレイアウトや長さはどれくらいか

このように比較することで、自社の商品説明文に不足しているものや改善の余地が見えてきます。逆に競合がやっていない強み(職人の手作業、環境配慮など)を強調すれば、差別化ポイントを打ち出しやすくなるでしょう。

関連する法律やガイドライン

7-1. 景品表示法(景表法)

商品説明文を作成するうえで、誤解を与える表現は景品表示法違反になる可能性があります。

- 優良誤認: 実際より著しく優れているように見せかける

- 有利誤認: 実際より有利・お得だと誤解させる

たとえば「業界No.1」と表現する場合、客観的なデータや出典を示さないと問題になるリスクが。また、値引きセールを宣伝するときに通常価格を不当に高く設定しておくなどの二重価格表示も厳しく取り締まられます。

誇張しすぎる文言や根拠のない「最強」「絶対」「完全」などには要注意です。

7-2. 薬機法(医薬品医療機器等法)など

健康食品や化粧品、医薬部外品に関連する商品説明では、薬機法の規制に触れる表現がないかチェックする必要があります。医薬品ではないのに「病気が治る」「頭痛が消える」など治療効果を断定的に記載すれば違法です。

化粧品に関しても「シミが消える」「若返る」といった表現は許容範囲を超えるため、薬機法に抵触する恐れがあります。必ず法的に許される範囲の効能効果表示に留め、誤解を招かないようにしましょう。

7-3. 著作権や商標にも注意

他サイトの文言や写真を無断で転載したり、有名人の画像を勝手に使うと、著作権侵害や肖像権の問題が発生します。悪意なくても違法になるケースがあるため、必ず自社オリジナルか権利許可を得た素材を使いましょう。

今後のトレンドと展望

8-1. AI生成コンテンツとの向き合い方

ChatGPTなどの生成AIが普及し、文章を手早く作れる時代が到来しました。Googleも「AI生成コンテンツ=即スパム」ではないと公表していますが、品質が高くユーザーにとって有益かどうかを最終的に判断するのは検索エンジンとユーザー自身です。

AI任せにした原稿は事実誤認や不自然な日本語表現が残ることもあるため、人によるチェックと編集が欠かせません。AIを効率化ツールとしつつ、最終的な独自性や専門性は人間の手で加えるのがベストです。

8-2. 音声検索への対応

スマホやスマートスピーカーを使った音声検索の利用者も増えています。音声検索は「○○の使い方教えて」「○○はどこで買える?」といった会話調・疑問形のクエリが多いのが特徴。

商品説明文や関連コンテンツをQ&A形式で整理したり、**Featured Snippet(強調スニペット)**を狙えるシンプルな回答文を用意しておくことは、音声検索対策としても有効です。

8-3. 動画コンテンツとの連携

若年層を中心に、テキストよりも動画で商品情報を収集する人が増えています。YouTubeやTikTokなどに商品紹介動画をアップし、ECサイトの説明文に埋め込んでおくと、テキストだけでは伝わりにくい部分を補完できます。

動画を配置すると滞在時間が伸びるため、Googleの評価にもプラスに働く可能性があります。さらに動画の説明欄や字幕にキーワードを入れておけば、YouTube内検索からの流入も期待できるでしょう。

まとめ:ユーザー目線を最優先に、法律遵守で質を高める

商品説明文のSEOライティングは、**「いかに検索上位を狙うか」だけでなく「いかに読み手を納得・感動させるか」**がカギです。

- 的確なキーワード選定で“見つけてもらう”

- メリット・ストーリー・数字で惹きつける文章づくり

- ユーザーが知りたい情報を整理し、Q&Aやレビューなども活用

- 景品表示法や薬機法を守りつつ誠実な表現で信頼を得る

- モバイル対応・ページ速度最適化も念入りに

- AIや音声検索、動画プラットフォームなど新技術にも柔軟に対応

こうしたポイントを押さえれば、商品説明文は単なる「商品詳細」ではなく、ユーザーが「欲しい!」と気持ちを高め、購入を決断する後押しとなるでしょう。

逆に、どんなに優れた商品でも雑な説明文ではその良さが伝わらず、競合他社に負けてしまうかもしれません。今こそ自社の商品ページを見直し、検索エンジンにもユーザーにも愛される商品説明文を作り上げてください。

最後にもう一度強調しておきたいのは、ユーザーの視点を常に最優先に置くということ。検索アルゴリズムが進化しても、結局は「読み手が役立つと思う情報かどうか」をGoogleが判断しているに過ぎません。文章の向こう側にいる“まだ見ぬお客様”の悩みや期待を想像し、一人ひとりに寄り添う気持ちで丁寧に書くことが、最高のSEO対策なのです。